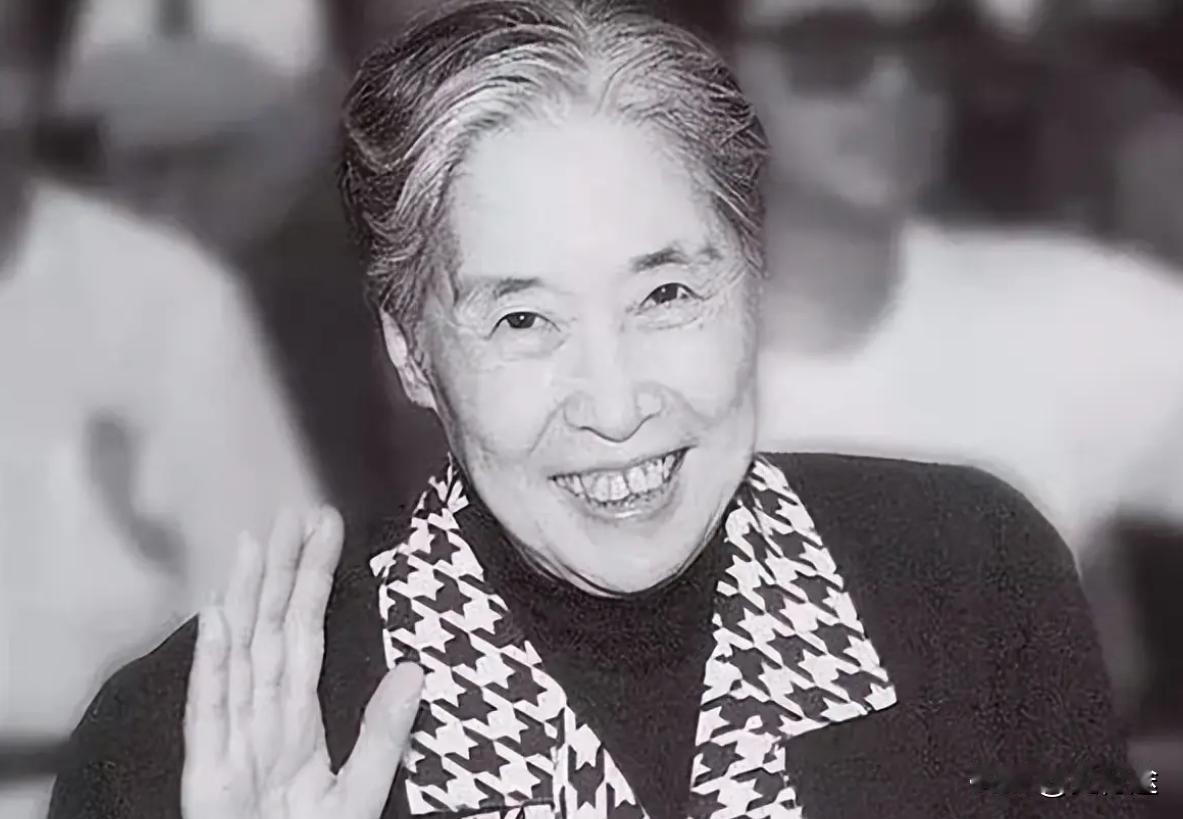

1976年,毛主席病逝后,北京一中学生哭着跑到班主任办公室:“老师,我外公去世了,我要请假!”得知中学生的身份后,老师一把将他搂在怀里…… 孔继宁1962年10月27日出生在北京中南海,是毛泽东与贺子珍的外孙,李敏与孔令华的儿子。作为毛家第三代中最年长者,他出生那天毛泽东高兴地说自己70岁官升一级,因为这是他第一次做外公。毛泽东对这个长外孙特别喜爱,工作累了就来看他,抱在怀里逗弄,夸他虎头虎脑不哭不闹。李敏在书中回忆,父亲像普通老人一样享受隔代亲的乐趣。孔继宁6个月大时,被抱到上海贺子珍身边,从此在北京和上海之间奔波度过童年。他给外婆带来不少欢乐,贺子珍常让邻居孩子和他比体重,如果他轻了就多喂饭。孔继宁从小察言观色,外婆不高兴时他想办法逗乐,比如七八岁时穿外婆从苏联带回的西服,系天鹅绒带子,扮成西哈努克亲王模样。这样的生活让他早早学会独立和体贴。 孔继宁对外公毛泽东的印象比较生疏,长相更像父亲孔令华,眉毛剑拔弩张,神采飞扬。家庭教育严格,毛泽东要求子女像普通人一样生活,不搞特殊化。李敏夫妇执行这个原则,教导儿子低调做人,从不透露身份。孔继宁上学时在表格上填家庭成分是工人,同学们没起疑心。他小时候在中南海住过一段时间,跟工作人员子女一起玩耍劳动,打扫卫生浇菜园,这些经历让他懂得集体的重要性。毛泽东鼓励他多读书,培养兴趣,他从小喜欢历史和文学,养成阅读习惯。家人叮嘱他别到处宣扬背景,这样才能交真朋友,过平常日子。出身军人世家,父母都是军人,外公外婆也如此,他从小梦想成为军人。在对越自卫反击战时期,他进入中国人民解放军南京国际关系学院英语系学习。这段教育背景让他打下坚实基础,为后来工作铺路。 1976年9月9日毛泽东逝世,全国沉浸在悲伤中。那天在北京一中,孔继宁当时14岁,正在上课听到广播消息。他向班主任请假,说外公去世了,需要回家。班主任问清外公是谁,得知是毛泽东后震惊,将他抱住安慰。学校领导批准他请半个月假,参加追悼活动。这件事让他的身份暴露,之前他一直保守秘密,在学校像普通学生一样学习,从不利用背景。老师回忆他礼貌文明,听话懂事,反映出家庭教育良好,与一些官员子弟不同。身份公开后,同学们态度有些变化,有人好奇有人敬重,但他没变,继续专注学业,不求方便。学校对他多加照顾,但主要是鼓励保持本色。这段经历显示出他从小受的教育影响,懂得低调和自立。 追悼会结束后,孔继宁返回学校继续上课。同学们起初有些变化,但时间长了大家还是把他当普通朋友,一起讨论功课。他高中毕业后考入军校,专业涉及外交。大学期间他认真钻研,毕业分配到总参谋部工作。先在国内任职几年,后来派到中国驻巴基斯坦大使馆,任助理武官。那地方条件艰苦,但他坚持下来,工作几年后又转到英国大使馆,继续类似职务。这些海外经历让他见识广,也磨炼意志。从小受毛泽东影响,他懂得吃苦耐劳,在国外总想着为国家出力。1997年他转业回北京,那时父亲身体不好,他想多陪父母。转业后没闲着,照顾家人同时开始新打算。1999年父亲孔令华去世,他帮忙料理后事,那段时间家里难熬。但他没停步,很快就进入商界。 2001年孔继宁与母亲李敏成立民族精神与中国发展研究中心,主要研究毛泽东思想和国家发展,作为平台有计划宣传毛泽东及思想。他帮母亲策划几本书,比如《我的童年与领袖父亲》、《真实的毛泽东》、《百年后的毛泽东》,这些书出版后影响不小。2002年在深圳成立中国(深圳)民族精神与中国发展研究中心,继续类似工作。2004年1月9日,他创办北京东方昆仑文化传播有限公司,任董事长,注册资本100万元。公司主营组织文化艺术交流活动,通过市场方式弘扬红色文化、民族精神和爱国主义。2006年与中国青少年基金会合作发起东方昆仑公益基金,首个项目是“希望医院——乡镇卫生院救助行动”,帮助基层医疗。2014年3月11日又成立深圳市东方昆仑文化传播有限公司,继续担任董事长。公司运营多年,参与多个项目,比如电视专题节目《父辈的战争岁月》,纪念建军80周年,联合湖南卫视和军方拍摄,他亲自主持,讲父辈故事,反响好,让年轻人了解历史。