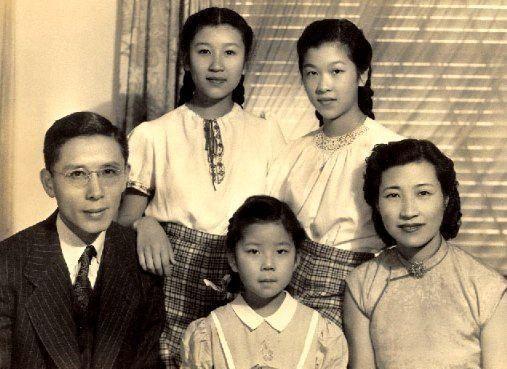

1931年深秋,周培源站在图书馆门口,手里捏着一张纸条。他犹豫片刻,最终还是把纸条塞进了王蒂澂常看的那本俄文词典中。没人知道他已经在心里准备了几个月,只为这一刻。 这段缘分,其实始于一张照片。那年,他刚从美国留学归国,成为清华大学最年轻的物理教授。讲课认真,生活规律,除了备课,就是查阅国外期刊。27岁的他在清华园里名声不小,唯独在感情上毫无进展。 “你就挑一个吧,别让你妈操心。”朋友刘孝锦递给他一叠照片,每张背后都写着女子的年龄、学历与家庭背景。 他原本无心翻看,直到一张黑白照片停住了他的手指。照片里女孩站在北大旧楼门前,神情淡然。他抬头对朋友说:“这张。” 刘孝锦安排两人见面,地点选在西门外一家茶馆。周培源早到了,但一到现场就翻开了手里的《相对论数学基础》。直到王蒂澂进门,他才收起书。 两人没有寒暄太多,也没有尴尬气氛。她问:“你最近在研究什么?”他回答:“量子力学中的波函数问题。” 那是王蒂澂第一次听一个男人在约会时讲粒子叠加态。她听不太懂,但没打断,只是安静地看着他讲。周培源注意到了她的耐心。 此后,见面变得频繁,有时是傍晚并肩走出图书馆,有时是在食堂角落里对坐聊天。渐渐地,他开始在心里想着对方。他不会说甜言蜜语,于是选择在词典里藏下一封信。 “如果你愿意听我讲一辈子的物理,我愿意听你讲一生的诗词。” 她没有直接回复,而是把词典轻轻放回原位,继续借阅。三天后,她坐在教室外等他下课。 婚后两人搬到南院宿舍一间小屋子里,一边是写满公式的黑板,一边是堆满诗集的书架。王蒂澂任教于辅仁大学,两人常交换英文文献,共同翻译苏联物理学资料。 1937年,清华南迁,他们随校辗转长沙、昆明。途中,她感染肺结核,病情反复。他日夜守在病床边,改完作业就给她煮饭送药。即使战火逼近,他也没离开。 1943年,她病愈,他回到讲台。战后两人定居北京,继续教书育人。她教语言,他讲物理。图书馆成了他们交流最多的地方。 多年后,周培源在一场讲座上谈及自己的青年时代,有人问他是否相信一见钟情。他笑着说:“不,是一见懂她。” 周培源一生从未娶第二人。他说:“结婚这事,我选择对了,便不想再改。” 这段始于图书馆的爱情,没有轰轰烈烈的誓言,只有漫长岁月中彼此守候的温度。