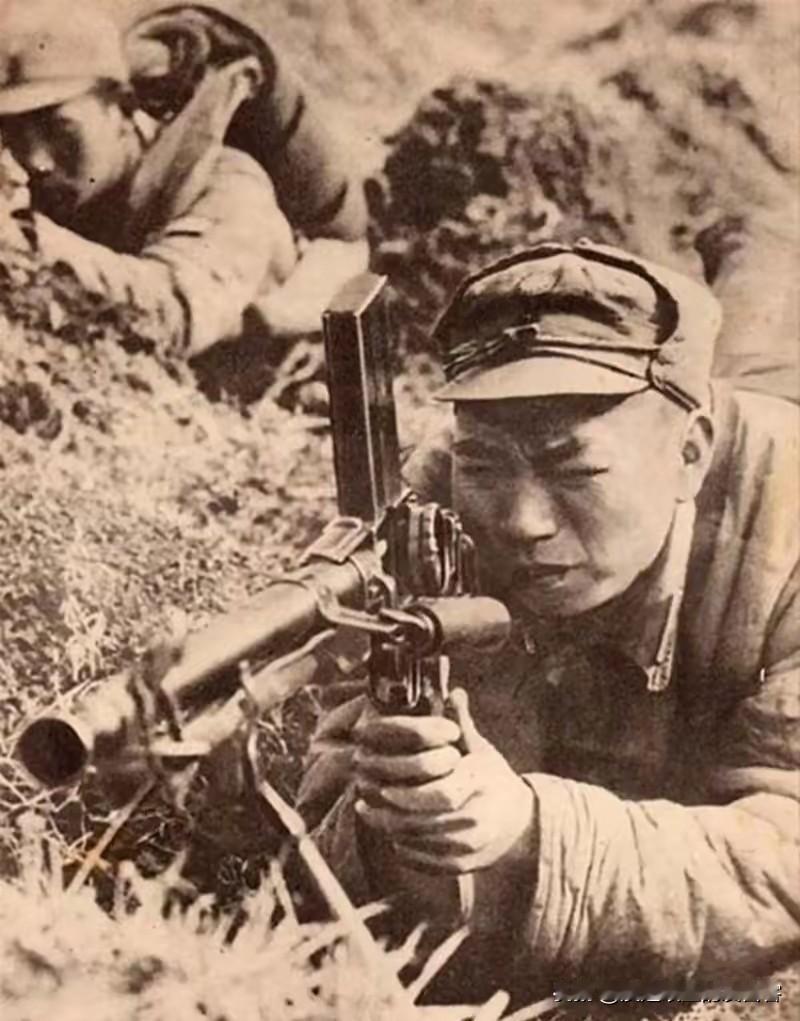

机枪手巧破日军战术:少打几发子弹,竟让敌人节节败退 1945年,机枪手杜相云发现,日军掌握了他的射击规律,每次他一开枪,日军就卧倒,等他换弹匣再冲锋。为了对付日军,他决定少打几发子弹! 1945年的春天,华北平原的抗战进入最胶着的阶段。杜相云所在的八路军部队,正驻守在一座无名高地,对面就是日军的据点。 作为连队的主力机枪手,他扛的是一挺捷克式轻机枪,这挺枪跟着他打了半年多,枪管上的烤蓝都磨掉了不少,却从没掉过链子。可最近几天,杜相云心里越来越憋屈——他的机枪明明火力凶猛,却怎么也挡不住日军的冲锋。 杜相云是河北沧州人,家里祖祖辈辈都是农民。1943年,日军扫荡村子,烧毁了他家的房子,杀害了他的父亲,18岁的他揣着一把柴刀就找到了八路军,硬是凭着一股狠劲,从步兵练成名副其实的机枪手。 他的射击技术是战场上练出来的,眼神准、扣扳机稳,每次战斗都能压制住日军的火力,战友们都叫他“杜神枪”。可这几天,“神枪”却失灵了。 连续三次战斗,日军的冲锋套路如出一辙。杜相云一扣扳机,机枪“哒哒哒”地喷出火舌,冲在前面的日军立马齐刷刷卧倒,子弹全打在空地上。 等他打完一弹匣30发子弹,低头换弹匣的那两秒钟,日军就像饿狼一样扑上来,逼得战友们只能用手榴弹仓促阻拦。有一次,日军都冲到了阵地前50米,若不是副射手及时扔了一颗手榴弹,阵地差点就丢了。 那天晚上,杜相云抱着机枪坐在战壕里,借着月光反复琢磨。他想起小时候跟着爷爷打猎,爷爷说过“好猎手不瞎开枪,要等猎物露出破绽”。 日军能精准抓住他换弹匣的间隙,肯定是摸透了他的射击习惯——每次都是把一弹匣子弹打光才换。日军狡猾得很,他们在远处观察,把机枪手的射击节奏、换弹时间都记在了心里,专门钻这个空子。 想通了这一点,杜相云拍了拍大腿。他不能再按老规矩来,子弹不能瞎浪费,更不能给日军可乘之机。 第二天清晨,日军又发起了冲锋。这次,杜相云没有像往常一样扣住扳机不放,而是打了5发就停了下来。冲锋的日军刚准备卧倒,却发现机枪突然没了声音,一时愣住了。就在他们犹豫的瞬间,杜相云迅速换好弹匣,又是一阵点射,3发子弹精准命中3个日军士兵。 日军被打蒙了,他们没想到杜相云的射击节奏变了。接下来的战斗,杜相云彻底打乱了章法:有时打7发停,有时打3发就换弹匣,甚至偶尔故意空扣扳机,让日军摸不清他到底有没有子弹。 日军不敢轻易卧倒,又怕被突然袭来的子弹击中,冲锋的阵型瞬间乱了套。有的日军刚卧倒,发现机枪没响,起身想冲,却被杜相云抓住机会打倒;有的硬着头皮往前冲,直接成了活靶子。 战友们一开始还纳闷,为啥杜相云的机枪打得“断断续续”,可看着日军节节败退的样子,大家都明白了过来。 副射手凑到他身边,小声说:“老杜,你这招太绝了!日军现在都不知道该卧倒还是该冲锋了!”杜相云眼睛盯着前方,手里的机枪不停调整节奏,嘴里念叨着:“对付这帮狡猾的东西,就得用巧劲,不能跟他们硬拼。” 这场战斗,杜相云只用了两个弹匣,就打退了日军的三次冲锋,毙伤日军十余人。而在以前,打退一次冲锋就得耗掉三个弹匣。 消息传到连部,连长专门在全连大会上表扬了他:“杜相云同志不仅敢打敢冲,还会动脑子!打仗不是光靠勇气,更要靠智慧,摸清敌人的规律,才能对症下药,以最小的代价取得最大的胜利!” 杜相云的故事,在部队里很快传了开来。越来越多的机枪手开始学习他的方法,不再盲目扫射,而是根据战场情况调整射击节奏,让日军再也无法钻换弹匣的空子。 1945年8月,日本宣布无条件投降,杜相云跟着部队收复了多个据点。他那挺磨掉烤蓝的轻机枪,见证了无数次战斗,也见证了中国军人在绝境中迸发的智慧和勇气。 抗战胜利从来不是偶然,它是无数像杜相云这样的普通战士,用鲜血、汗水和智慧换来的。他们没有先进的武器装备,却凭着对祖国的热爱、对敌人的仇恨,在战场上不断摸索、不断创新,用最简单的办法破解敌人的阴谋。 今天,我们生活在和平年代,早已远离了枪林弹雨,但我们永远不能忘记,那些在战场上浴血奋战的英雄们,他们不仅有舍生忘死的勇气,更有临危不乱的智慧。这种精神,值得我们永远铭记和传承。各位读者你们怎么看?欢迎在评论区讨论。