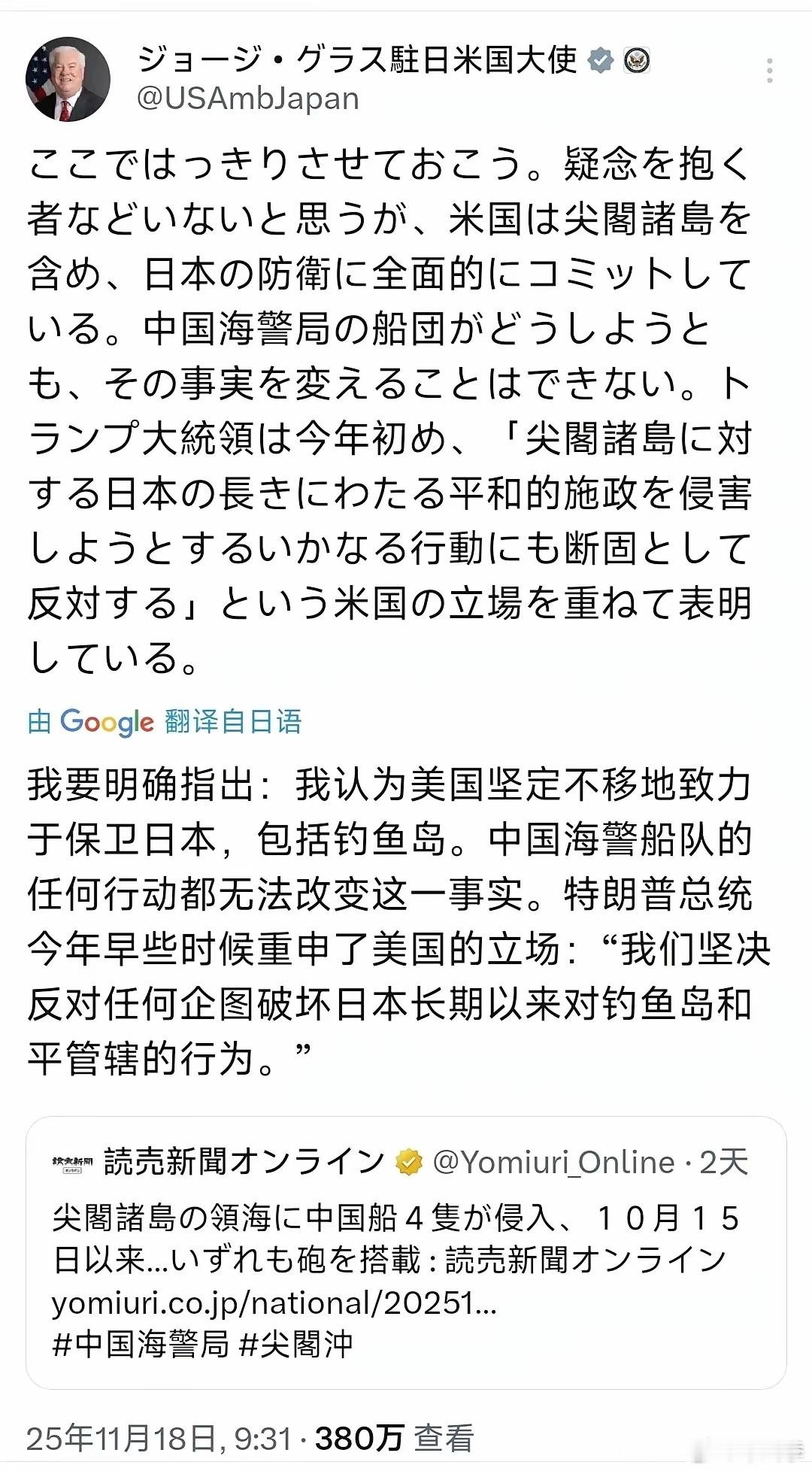

日本海军大将南云宪一郎说:“如果中国与日本像俄乌战争那样陷入长期对抗,那日本要提前准备好后勤补给”。 要知道,如果站在日本的角度考虑这件事,那这位海军大将还真没说错,因为日本的地理位置确实挺“尴尬”的。 日本是个岛国,这事儿大家都知道,四面环海,听起来挺浪漫,但真要打起仗来,这地理位置就不是什么加分项了。它不像中国有广袤的陆地纵深,也不像俄罗斯那样有丰富的自然资源撑腰。 日本自明治维新以来,就一直是靠外部输入来维持工业和民生的高强度运转,能源、粮食、矿产,大头都靠进口。所以一旦海上运输线被切断,日常生活别说维持,连战斗都打不下去。 说到这里,很多人可能会想到二战。日本当年发动太平洋战争,很大一部分原因就是为了抢资源,从东南亚抢石油,从中国东北抢煤铁,结果呢? 美国海军一打海上封锁,日本本土工业直接瘫痪,最后连飞机都造不出几架来。这不是我们吓唬人,这是一百多年前就验证过的现实。 现在虽然时代变了,可地理不会变,资源结构也没变,日本的依赖性甚至比当年还严重。现代战争比的不是谁有多少士兵,而是谁的产业链更稳,供应链不中断,打得起持久战。 所以从南云的这句话来看,他不是在危言耸听,而是真心在替日本考虑未来的战略困难。尤其是如果参考俄乌冲突,那种长期对峙、补给线高度依赖外援的战争形态。 很可能成为未来地区冲突的新常态。日本要想在这种情况下站稳脚跟,靠临时抱佛脚肯定不行。比如乌克兰,背后有北约一整套后勤系统支撑,才能坚持这么久。 日本呢?它想依赖谁?美国?说实话,美国可不总是那么靠谱,尤其是现在大选年,政策变来变去,一旦换了领导人,方向就可能掉头。 更关键的是,中国在西太平洋的战略布局早就今非昔比。近年来,不管是辽宁舰山东舰的下水,还是南海方向的岛礁建设,都是在逐步打破传统意义上的“第一岛链封锁”思维。 中国已经具备一定的远海投送能力,如果真有军事摩擦,切断日本的海上补给线并非不可能。而且中国的工业体系是全世界最完整的,能打长期战,能自给自足。 这种底气不是靠几个盟友能补回来的。日本如果真陷入乌克兰那种局面,会发现自己不但缺油、缺粮,连芯片生产都可能断货。 而且现在的国际局势也不是日本能单独左右的。中东局势紧张,红海航运时不时就出点问题,全球供应链已经够脆弱了。再加上欧洲那边还没从俄乌战争里缓过来。 美国又天天忙着印钞票撑经济,全世界都在为自己的安全感焦虑。日本在这种全球动荡的大环境下,不去重新思考自己的战略安全和后勤保障,那才是真的不负责任。 南云的这番话,其实是给日本自己提了个醒,不是喊口号,而是要真做准备。当然,也有人可能会觉得,说这些是不是就意味着中日关系一定会恶化?其实也不是。 中国一直秉持的是和平发展战略,不主动挑事,不惹事也不怕事。中日之间如果能坐下来谈利益、谈合作,当然是最好。但是防范不能没有。 尤其是对于一个在历史上多次发起侵略战争的邻国,保持必要的战略警惕是完全必要的。南云说准备后勤,其实也从侧面说明了日本内部对未来形势的不确定性有清醒认知。 而且现在中国提出的新安全观就是要走共赢路线,推动亚太地区的整体稳定。说到底,和平才是最符合各方利益的选择。日本如果真想在亚洲有一席之地,就得跳出冷战思维。 别总想着靠军备扩张或者跟风美国。要知道,现在连美国自己都开始反思自己的全球军事部署是不是太过激进了,日本如果还幻想靠一两个航母编队就能震慑邻国,那真是低估了时代的变化。 所以回到开头那句话,南云的提醒听起来虽然挺军国主义的,但从日本自身的角度来看,也不无道理。只是提醒归提醒,核心问题还是要看日本到底想走哪条路。 如果是和平发展,那就多投点钱在经济和民生上;如果想走对抗路线,那后勤准备恐怕只是最开始的一步,接下来要面对的挑战才是真正的考验。 而对中国来说,保持战略定力,做好自身发展,才是最重要的底牌。