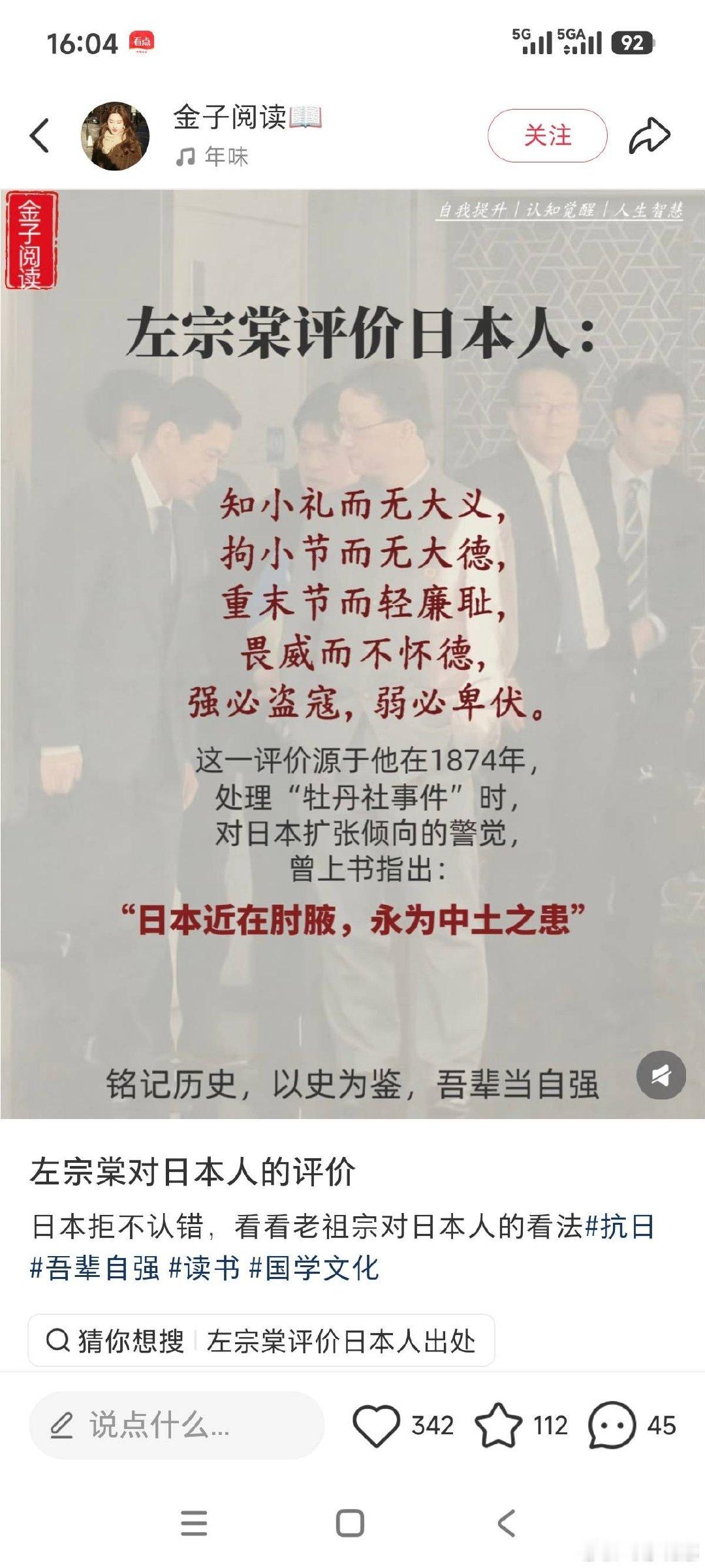

就在刚刚。 日本前首相鸠山由纪夫突然发声了。 他点名批评高市早苗。据日媒报道,鸠山直言高市的强硬表态与历史承诺不符,还提到1972年中日建交时的基本原则:互不干涉内政、和平相处,这是两国关系的起点。 把时间拨回到1972年9月29日,《中日联合声明》白纸黑字写着相互尊重、互不干涉等原则;同一天,中方宣布放弃对日战争赔款要求,这在档案和公开网站都能查到。这些不是口头话,而是写进文件里的底线。 镜头拉回到今天。据多家媒体转述,高市早苗在国会就台海等敏感议题发出“必要时动用武力”的表态。这种说法一对照1972年的承诺,冲突感非常强,且会把日本推到风险最高的位置。 再看日本近年的动向。2015年通过安保相关法,允许在有限条件下行使集体自卫权;2022年底发布三份安全文件,提出“反击能力”,并规划五年投入约43万亿日元,目标到2027年前后把相关开支提高到GDP约2%。文件在变,口风在硬,但风险也在同步上升。 对应的是中方的连续表态。中方多次强调台湾问题纯属内部事务,反对任何外部武装介入;对外部舰机在周边的活动,中方采取跟踪监视与必要处置。两边的红线都摆在台面上,谁越线谁先吃苦头。 说到实力,日本自卫队装备不弱。海上有8艘搭载宙斯盾系统的驱逐舰,空中推进F-35A/B合计约147架的引进计划,综合防空反导能力在提升。但日本也面临兵员招募不足、弹药补给与维护体系吃紧等老问题,这些短板不是喊话能补齐的。 换个视角看中国。东部战区在周边常态化组织海空演训,055、052D等新型舰艇持续入列,新型战机数量在上升,远程精确打击力量形成体系。这些离家门口更近,响应更快,作战回旋更大,日本必须正视现实的压力。 为了防止擦枪走火,双方其实早有机制。2023年,中日防务部门启用海空联络机制直通电话,并配套海空联络规则,目的就是把风险控制在可管理范围内。机制不是摆设,要用起来,话该在热线里说,不该在麦克风前冒进。 经济联系同样在提醒冷静。2023年中日双边贸易额超过三千亿美元,产业链供应链交织紧密。一旦紧张升级,双方企业与普通民众都会承受成本,这不是一句强硬口号能承担的后果。 外部力量的推动也在加码。日美互动更密集,日本同周边一些国家加强协作。这些安排会放大误判的概率,日本更需要把握分寸,避免被牵着走到不可控的境地。 鸠山的发声不是意外。他抓住的是一个最基础的点:承诺写在文件里,就该被遵守。任何超出框架的武力表态,都会冲击地区稳定,也会反噬日本自身安全。 该做的路其实很清楚:回到《联合声明》等既有共识,管住口、稳住手、畅通沟通渠道,把分歧控制在可控范围内。这才是让日方远离高风险、让地区维持可预期的办法。