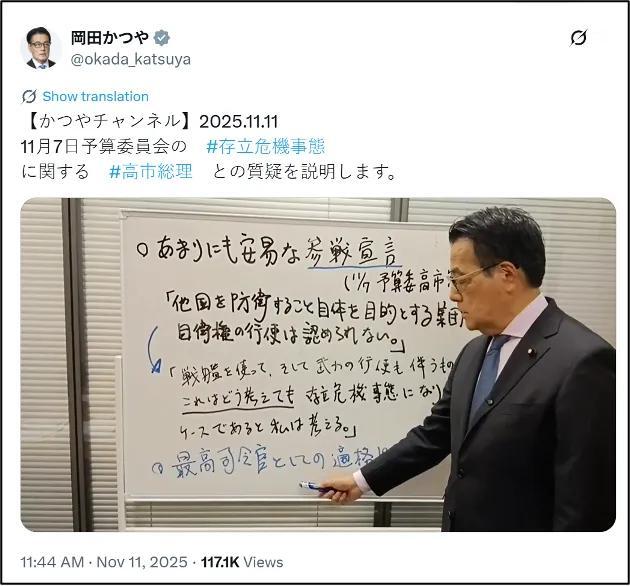

就在刚刚 日本国内多家媒体突然报道了:在国会大楼大厅,冲绳民众举起“拒绝成为战争前线!”标语进行抗议,现场情绪强烈,引发外界关注。 现场画面已经说明态度,这不是一次普通的集会,而是把长期压在冲绳人头上的安全负担摊开摆在台面上。冲绳只占全日本约0.6%的土地,却长期承受约七成美军专用设施面积集中于此的现实,这种失衡是矛盾的起点。 继续看细节,抗议喊出的“前线”指向很直接。近年围绕普天间搬迁、嘉手纳噪音、训练频次等问题,冲绳的安全感不断被消耗。对照韩国把龙山基地外迁平泽、通过合并和搬迁减少核心城区压力的做法,东京方面在分散风险、降低扰民上推进力度明显不足,矛盾自然越积越厚。 把时间线拉长到1945年,冲绳战役造成巨大人员伤亡。资料显示,当地平民伤亡比例极高,有研究估算超过四分之一人口遇难。这段记忆在家庭里一代代传下去,安全议题一旦被触发,情绪很难平静。对比广岛、长崎以纪念设施、教育来缓解历史创伤,冲绳在现实中却始终面对高度集中的军事负担,心理压力始终在那里。 如今的焦点落在边野古新设施建设。2019年冲绳县举行过投票,多数选民表示反对,但工程仍在推进。放在国际对照看,美国本土和韩国在基地扩建时通常会有更充分的环评、听证和调整周期,工程常常因为社区诉求而改线或降规模,程序上的“慢”,换来的是争议的“少”。 日常层面,噪音、飞行安全、环境污染是居民最直观的感受。冲绳曾发生过直升机坠入校园事件,至今被当地频繁提起。围绕嘉手纳等地的噪音诉讼也多次出现判赔结果,但判决并没有从根上减少夜间起降和超标分贝,法律修补的速度追不上现实困扰。 风险判断也在变化。据公开资料,近年与那国、宫古、石垣相继增设部队与导弹单位,岛链更“密”,一旦外部紧张上升,冲绳就可能成为优先被关注的目标区域。对照美国在夏威夷等地的训练方式,更多采用分散点位、远离居民区的做法,风险和扰民被更细地切分与隔离。 经济账不能忽略。冲绳旅游、会展、服务业占比高,土地价值与景观完整度对生意影响明显。基地密集占地与限高、限建的约束,让地方发展的可选项变少。对比平泽的经验,集中外迁后形成新城与产业园,土地利用效率更高,这些都是可量化的得失。 程序拉锯同样显眼。围绕边野古的许可、撤销、再裁定,中央与地方多轮交锋,普通居民看到的就是“意见很难改变工地的进度”。在这种体验下,把声音带到国会大厅,就成了一次直接而强烈的表达。 把矛盾收束到几个关键词:安全、噪音、搬迁、补偿、透明度。只要这几件事没有清晰的路线图,冲绳的焦虑就不会消退。把风险评估公开,把训练时段、航线和噪音上限写死,把事故处置和问责标准讲明,是立刻就能做的动作。 同时,把分散化认真拿到桌面上来讨论。哪怕是把部分训练科目转移到低密度区域,或者用联合训练替代高频部署,也能立刻减负。对居民而言,看到明确的降噪表、减班表,比任何口头安抚更有效。 当抗议走进国会大厅,这不是单纯的姿态,而是一次“把问题搬到眼前”的提醒。安全安排要和人的感受对上号,程序要跟上现实的变化,才有可能把矛盾往下压。 最后落到一句话:把风险降到最低,把规则说清楚,把承诺做兑现。只要这三件事往前推,冲绳的担心就会往后退。