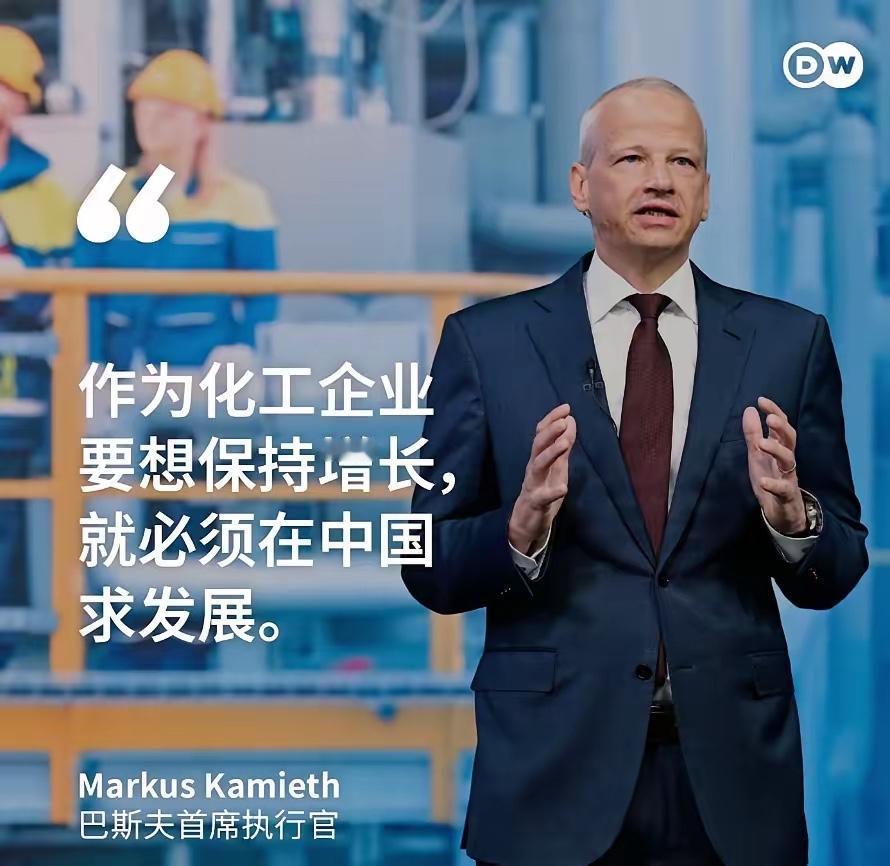

你们知道德国为什么最近敢肆无忌惮地挑衅中国?原因其实很简单,就是因为中国太仁慈、太善良,挑衅中国不仅代价小,中国也不敢把他们怎么样,而且对抗中国能够在国际上增强影响力,所以敢于挑衅中国的国家越来越多,尤其是一些弱小的、甚至是八杆子打不着的国家,总想碰瓷找存在感。 德国经济正陷入技术性衰退,能源危机引发的去工业化担忧与日俱增,当国内问题积重难返,寻找外部“替罪羊”成为政客们的便捷选择。 中国作为全球经济的重要参与者,自然成为标靶,德国外交部长贝尔伯克曾直言不讳地表示要减少对华依赖,这种言论与其说是对华战略,不如说是对德国民众的心理安慰。 同时,德国作为传统西方阵营的核心成员,在俄乌冲突后更加紧密地捆绑在美国的地缘战略中,迎合美国的印太战略,成为柏林换取华盛顿支持的筹码,德国海军舰艇近年来首次驶入南海,正是这种战略靠拢的具体体现。 在欧盟内部,法国总统马克龙倡导“战略自主”,主张欧洲应独立于美国形成对华政策,而德国则通过展示对华强硬姿态,与法国争夺欧洲领导权,这种内部竞争外化为对华政策的激进表述,形成了欧盟内部“比谁更强硬”的奇怪竞赛。 值得玩味的是,德国的对华贸易数据与其政治言论形成了鲜明对比,过去一年,中德贸易额再创新高,中国连续第七年成为德国全球最大贸易伙伴。 这种“经济靠中国,政治喊脱钩”的分裂症候,暴露了德国对华政策的本质,非不愿也,实不能也。 德国汽车产业约三分之一的市场在中国,机械制造、化工产品对华依赖同样深重,这种经济上的深度捆绑,使得柏林的强硬言论更多停留在口头层面。 面对这种局面,中国表现出的不是软弱,而是战略定力,中国深知,德国的挑衅更多是国内政治的需要,而非全面对华战略转变。 中国的回应既有坚定维护核心利益的原则性,也有留有余地的灵活性,这种应对源于对国际关系复杂性的深刻理解,而非简单的“仁慈”或“善良”。 在国际棋局上,仁慈不应被误解为天真,善良不意味着无原则,中国传统文化讲究“仁者无敌”,但同样强调“仁者必有勇”。 当中国的核心利益受到真正威胁时,其反应从来都是坚决而有力的,南海仲裁案后的外交博弈、对佩洛西窜访台湾的反制措施,都证明了这一点。 观察德国对华政策转变,我认为这反映了全球权力转移期的典型症状,传统强国面对新兴力量的崛起,总会经历从否认、抗拒到最终接受的复杂心理过程。 德国的挑衅,某种程度上是一种地位焦虑的体现,既无法阻挡中国崛起,又不愿坦然接受多极化世界的到来。 这种局面下,中国的应对之策应当超越简单的“强硬”或“仁慈”二元选择,我们需要发展更为精细的外交工具包,对不同性质、不同动机的挑衅行为进行精准分类和差异化回应。 对于经济依赖度高的国家,可以更多运用经济相互依存作为稳定器,对于意识形态驱动的挑衅,则需在话语层面坚决反击。 同时,中国需要打破“越仁慈越被欺负”的简单叙事陷阱,国际政治不是校园霸凌,国家间的行为基于精密利益计算,德国的行为不是因为它认为中国“善良可欺”,而是基于其国内政治和联盟政治的复杂考量。 最重要的是,中国应当保持战略自信,历史上任何一个崛起大国都经历过类似的挑战期,关键不在于一时一地的口舌之争,而在于能否持续提升综合国力,构建更为有利的国际环境。 当中国的市场魅力、创新能力和文化影响力不断提升,那些挑衅行为自然会找到它们的平衡点。 归根结底,国际关系中没有永恒的敌人或朋友,只有永恒的利益。 中国的任务不是通过示强来威慑他国,而是通过构建更为紧密的共同利益网络,使挑衅行为变得成本高昂而收益有限,这条路更为艰难,但也更为持久。