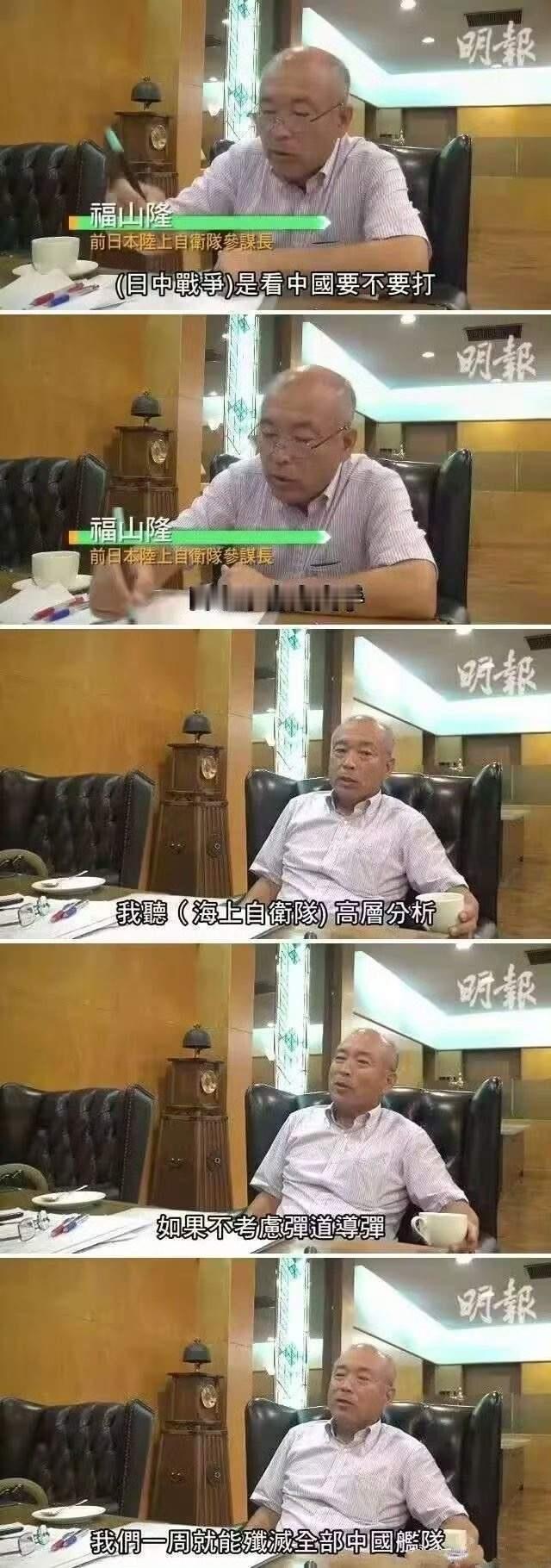

必须警惕,日本一直都是一个敢于冒险的国家。 日本历史上14对外侵略战争中,有10次都是针对中国。战后,日本一直不服气,他们始终认为他们并没有输给我们,而是输给了美国和苏联! 很多人一谈到日本,脑子里冒出的第一个词可能就是“敢冒险”,但这其实有点过于简单了, 它的行为背后,实际上藏着一套已经反复上演、极具内在逻辑的地缘政治“赌局”范式。 日本作为一个资源匮乏、天灾频繁的岛国,其地理环境本身就带有一种强烈的焦虑感,这种感觉就像“光脚的不怕穿鞋的”,家底不多,反而敢于把整个国家的命运都押上去。 这种心理,还被一种独特的历史观给加强了,对于二战的失败,在日本国内有一种挥之不去的看法,认为他们并不是输给了中国,而是败给了后来入场的美国和苏联这两个庞然大物。 这种想法的潜台词是:“我赌博的逻辑本身没错,只是最后掀桌子的对手太强大了。”这非但没能让他们反思,反而为下一次博弈悄悄储备了心理能量,其中那种“侥幸”和“投机取巧”的成分,就成了决策中的常态,性格里那种“多变”的特质也与之呼应。 那么在这场赌局里,为什么中国总会成为那个最诱人的“赌注”呢?这根本不是一时兴起,而是经过了极为精密的计算。 从回报率来看,广阔的土地和丰富的资源,让中国成为了一个能带来潜在巨额回报的终极“奖品”,赢了收益大到无法想象。 这可不是瞎赌,比如1894年的甲午战争,当时的清朝从国土到军队数量,都是个庞然大物,但日本的策略,恰恰是基于对对手内部弱点的精确计算,一举实现了以小博大。 这场冒险的巨大成功,极大提升了日本的国力和地位,也让它形成了一种路径依赖,在其历史上的14次主要对外战争中,竟有10次是把矛头指向中国,在它看来,这是一场有成功先例、值得一再尝试的豪赌,这场未竟的博弈远未结束。 而且别忘了,他们的赌注上限高得吓人,1904年敢于挑战巨人般的俄国,1941年又对国力远超自己的美国动手,这足以说明,在他们的博弈逻辑里,没有永远不能挑战的对手。 这种冒险模式,其实并未随着历史而终结,策略的延续性一直都在,如今我们看到的那些扩充军备、深化同盟关系的举动,本质上可以被理解为在为新一轮的“赌局”积累筹码,创造条件。 所以说真正需要我们保持警惕的,不是某个单一的动作,而是它背后那套根深蒂固、仍在运转的战略博弈逻辑,这种倾向就如同一种国家战略的底色,始终存在。 总而言之日本的许多对外行为,可以被看作是一套植根于其历史、地理和集体心理的“赌局范式”,这套范式在今天不仅依然存在,而且具有强大的解释力和预测力。 对他国而言,真正关键的,或许不是去清点它增加了多少装备,而是要深刻理解这套赌局的运作逻辑,只有看懂了它的出牌套路,才能有效应对未来的各种不确定性。