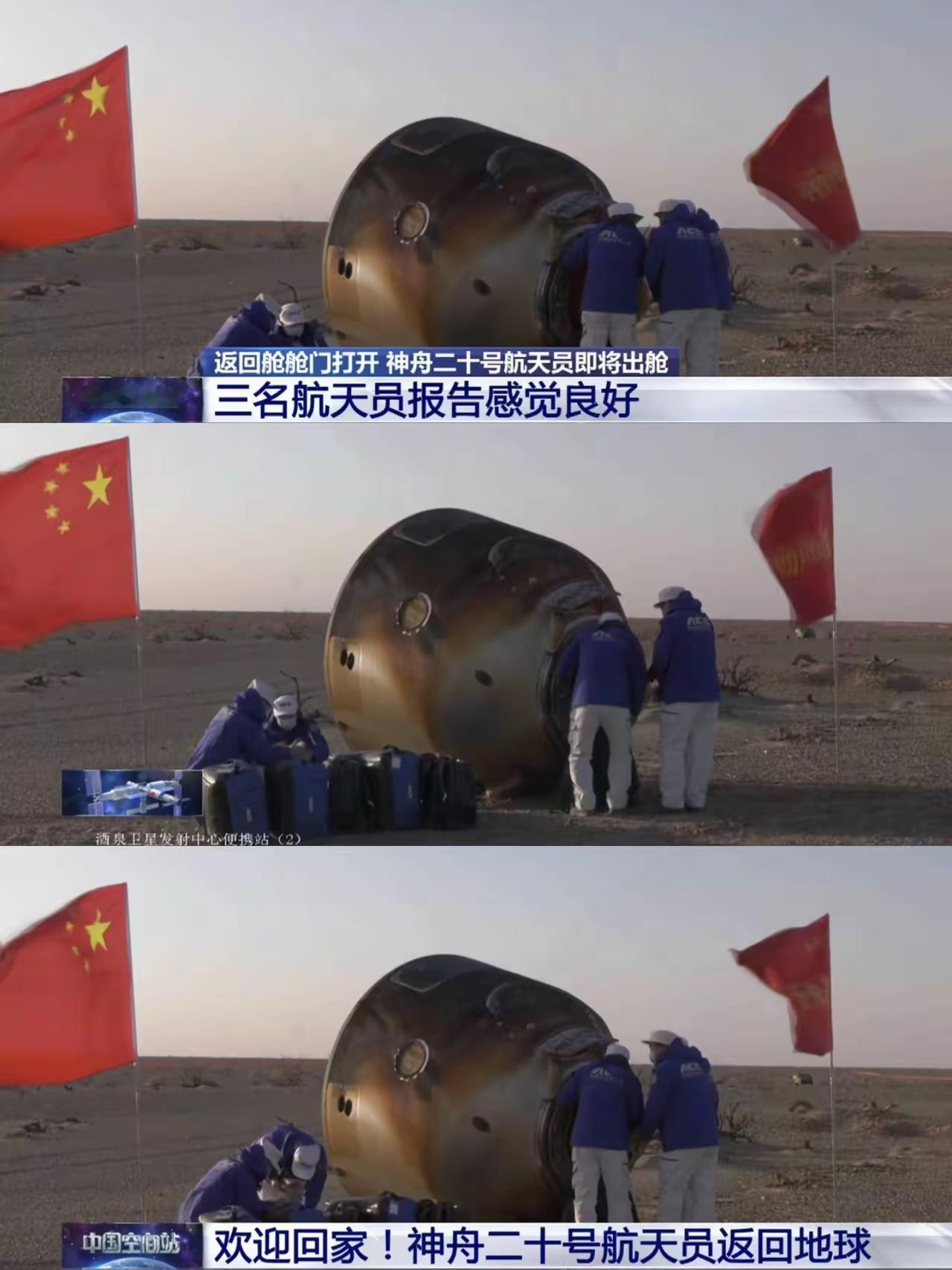

世界再次被“中国速度“惊呆了!都是航天员滞留太空,美国用了371天,俄罗斯用了286天,中国却只用了9天!要知道,美国和俄罗斯有空间站时,我们还没有,更谈不上滞留天空了,可是现在一比,不是中国进步太快,而是美俄在原地踏步! 8天与286天,当航天员的生命开始以倒计时计算,这两个数字,就不再只是时间差距,这不是一场偶然的技术竞赛,而是一次系统性“安全冗余“设计的必然摊牌,它告诉我们,面对深空的未知风险,真正决定命运的,不是危机发生后的临时补救,而是危机来临前,你究竟准备了什么。 应急预案的成败,首先取决于你把它看作什么,是一种必须预支、时刻待命的“保险“,还是一项可以压缩、事后调配的“成本“? 中国的答案始于2012年,一个叫“发一备一“的笨办法,简单说就是每次发射,都有一艘飞船和火箭在地面“热备份“等着,从低温燃料预存到人员训练,全链条同步待命。 背后是“靠人不如靠己“的老理儿,是给生命上“双保险“的决心,所以今年11月4日,当神舟二十号返回舱舷窗被太空碎片撞出裂纹时,神舟二十一号能在次日就点火升空。 这套体系,就是为了保证8.5天内必须能把人接回来,宁愿备而不用,也绝不能用时没有。 历史上俄罗斯一次救援任务,光是给箭体加注燃料就花了40多天,因为备份系统是冷冰冰的,更早的阿波罗13号,临时改造氧气罐,零件调配就耗了半个多月。 到了今年波音“星际客机“上的宇航员威尔莫尔和威廉姆斯,更是成了这种模式的牺牲品,他们没有专用的备份飞船,唯一的方案,是苦等几个月后,让下一班“第九次载人任务“的飞船少上一个人,腾出座位来救他们。 这种做法,本质上是利用既定运力,省下了一次紧急发射的巨额开销,有了备份,还得能用得上才行,当技术壁垒横亘在空间站内外,再好的预案也只是纸上谈兵。 中国的“跨船返航“之所以可行,得益于神舟系列飞船近乎偏执的“标准化“,统一的接口,一致的操作系统,让神舟二十号的陈冬、陈中瑞和王杰三人,能毫无障碍地转移并驾驶神舟二十一号回家,他们面对的只是另一艘熟悉的飞船,而不是一个全新的学习挑战。 而在美国,航天任务外包给波音、SpaceX等商业巨头的模式,带来的是一个“碎片化“的技术生态,波音的“星际客机“与SpaceX的“龙“飞船,是市场上的竞争对手,接口、标准、数据,样样不兼容。 这意味着,哪怕“龙“飞船就停靠在空间站,面对“星际客机“的推进器故障和氦气泄漏,也只能袖手旁观,这种技术上的“内耗“,直接堵死了一条最快的救援路径。 当神舟二十号发出求救信号,航天科技集团、中科院、气象局等数十家单位立刻拧成一股绳,组成联合指挥部,短短2天内,故障分析、救援方案全部敲定。 地面上着陆场的搜救力量和医疗团队早已部署到位,他们也是这套应急系统的一部分,最终航天员落地30秒内,救护车就已赶到。 反观美国,救援决策迟迟难下,波音公司既要面对技术难题,也要盘算商业损失,而国会里,关于救援资金如何分配的党派斗争,更是让NASA的专业决策不断被拖延和干扰,整个过程更像是一场旷日持久的商业与政治博弈。 神舟的8天归来,不仅仅是一次完美的救援,它验证了一种将“安全冗余“深度嵌入到顶层设计、技术标准和组织架构中的系统性理念,随着人类走向更远的深空,这种愿意为极端意外付出巨大预备成本的“长期主义“,或许才是真正能够支撑我们走下去的“定海神针“。