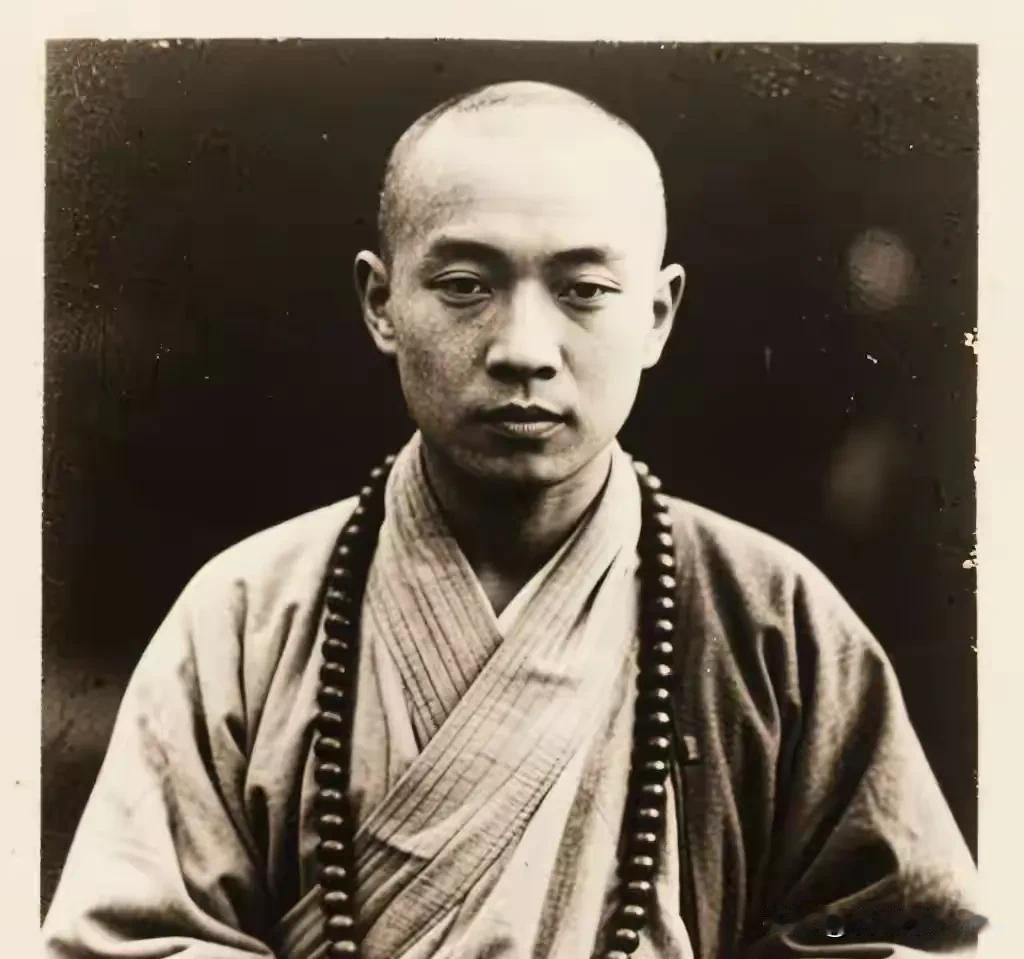

他剃光头穿袈裟骗过日军却在佛经夹层藏满手枪图纸一个和尚的抗战。 他叫——释圆光。 1938年冬,长沙城外古寺。雪落无声,钟声低回。一个身形清瘦的僧人跪在大雄宝殿前诵经,袈裟覆地,眉目低垂,口中喃喃《金刚经》。 可就在他蒲团之下,三支拆解的中正式步枪正被油布包裹,静静等待夜色掩护。 没人知道,这个把袈裟穿得笔挺、诵经时连睫毛都少动一下的僧人,三年前还是湖南湘潭一个开木匠铺的手艺人。 那会儿他不叫释圆光,叫李振邦,家里有妻有子,铺子门口挂着“精工细作”的木牌,日子过得安稳。1935年秋,日军的炸弹落在湘潭老街,他的铺子烧没了,妻子抱着孩子躲防空洞时被流弹击中,没等到他赶回来。 从那天起,李振邦就死了,活下来的只有心里装着仇、手里攥着劲的释圆光——他跑到长沙城外的古寺剃度,不是为了避世,是为了找个能藏住刀枪的地方。 古寺的老方丈知道他的底细,没拦着,只跟他说“佛渡众生,先渡家国”。从那以后,这座看似远离战火的寺庙,成了地下党传递情报、转运武器的秘密站点。 释圆光白天是扫地、诵经、敲钟的僧人,晚上就变了模样——他会把佛堂里的蒲团拆开,将藏在里面的武器零件一件件取出来,用寺庙后院的磨石打磨生锈的枪管; 会借着佛灯的微光,把藏在《金刚经》夹层里的手枪图纸铺在案上,逐行核对尺寸,生怕传递出去有半分差错。那些图纸是兵工厂的同志冒着生命危险画的,每一条线条都关系着前线能不能多造一把枪,多打一个鬼子。 日军不是没盯过这座古寺。 1938年冬的这场雪下了三天,第三天清晨,四个挎着刺刀的日军闯进山门,为首的军官用生硬的中文喊“搜!找武器!”。释圆光当时正在擦拭佛像,见日军进来,只是双手合十躬身,声音平稳:“阿弥陀佛,施主佛门净地,怎可带刀枪入内?” 日军不管这些,翻遍了大殿的角落,甚至把香案上的佛经一本本拿起来抖。释圆光站在一旁,手里还攥着擦佛像的布,指节却悄悄绷紧——最关键的那几张手枪图纸,就夹在最上面那本《金刚经》里。 好在日军翻得急,只把经书扔在地上,没注意到书页边缘被浆糊粘过的痕迹,折腾了半个时辰,什么都没找到,骂骂咧咧地走了。 日军走后,释圆光蹲在地上捡经书,手指触到那本藏着图纸的《金刚经》时,才发现手心全是汗。他没敢立刻把图纸取出来,而是先把经书放回香案,又去后院打了桶雪水,把被日军踩脏的地面一点点擦干净。 直到入夜,寺里的钟声敲过十下,他才锁上大殿的门,借着佛灯的光,小心翼翼地把经书拆开,将图纸取出来,卷成细卷,塞进一根掏空的竹竿里——这是要连夜交给地下党联络员的,天亮前必须送到长沙城内的秘密据点。 那段日子,释圆光每天都在走钢丝。 有时候联络员会扮成香客来寺庙,两人就在大雄宝殿里,一个拜佛,一个敲木鱼,借着木鱼声的掩护低声传递消息;有时候他要亲自送武器,就把拆解的步枪零件藏在挑水的木桶夹层里,穿着袈裟,挑着担子走出山门,日军的岗哨见他是僧人,大多只随意搜一下就放行。 没人知道他每次出门前,都会在大雄宝殿前磕三个头,不是求佛祖保佑自己,是求能把武器平安送到前线,求前线的战士能多杀几个鬼子,让更多像他妻儿一样的人少受点苦。 有人问过他,当和尚就该四大皆空,你整天跟刀枪图纸打交道,不怕违背佛法?释圆光当时正给一支步枪上油,闻言停下手里的活,望着佛像轻声说:“佛说众生平等,可鬼子杀我同胞、毁我家园,这时候再谈‘空’,就是对众生的不负责任。 我穿袈裟,是为了护住这些能救众生的武器;我藏图纸,是为了让鬼子早点滚出中国。”他这辈子没再还俗,也没再提过“李振邦”这个名字,却把“家国”二字,比谁都看得重。 释圆光的故事,没多少人知道。他没立过战功,没被写进史书,就像长沙城外那座古寺里的一砖一瓦,平凡得很。可正是这样一个穿着袈裟的和尚,用自己的方式,在抗战的烽火里,守住了一份沉甸甸的担当——他让我们知道,爱国从不是某一类人的事,不管是手艺人还是僧人,不管手里拿的是锤子还是经书,只要心里装着家国,就能成为对抗侵略者的力量。 各位读者你们怎么看?欢迎在评论区讨论。