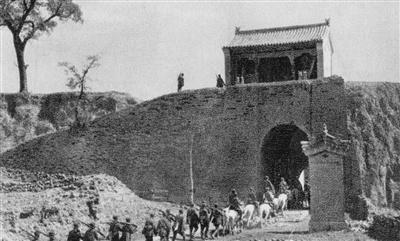

1943年胡琏在山地战斗中表现出色,他认为日本的大炮和坦克装备都非常先进,不应该硬碰硬,而应该智慧地应对,而在石牌地区,由于山脉连绵、地形险恶,它可以成为击败敌人的有力武器。 那一年,是抗战的第六个年头。石牌,这个位于鄂西长江边的山地小镇,本不过是地图上一处不起眼的名字,却因一位将领的奇谋,被载入抗战史册。 1943年5月,日军倾全国之力,调集六个师团,意图突破石牌要塞,直捣重庆。这是太平洋战局胶着之时,日本试图通过打击中国西南后方,扭转战略被动的关键一击。 国民政府火速调集兵力,第十一师奉命死守石牌。师长胡琏到任时,第一件事不是调兵遣将,而是带着一张手绘地图,亲自上山踩点。 他摸遍了石牌周围的山岭,走进每一条峡谷,甚至亲自趴在湿滑的崖壁上观察敌可能前进的方向。他拍着岩石对身边人说:“这里不只是地形,这是我们的武器。” 胡琏的判断没有错。他深知,在正面对抗中,日军的大炮、坦克、战机确实优势明显。但石牌的山岭沟壑复杂,大炮施展不开,坦克无处驰骋。 于是,他决定“以山为甲、以洞为枪”。 他命人用木桩和铁丝网在山道布设鹿砦,逼迫日军放弃重装突进;他让士兵在岩壁中挖出无数隐蔽洞穴,三人一组,一挺机枪,一袋干粮,守一个关口。洞穴之间不设通讯,却全在他这张“地形脑图”里联成一线,形成“看不见的防线”。 日军进攻当天,炮火如雨。他们以为轰击一番便可扫清抵抗,谁知步兵刚进入山道,坦克便被阻滞,接着机枪火力从崖顶密集扫下。敌军四处张望,却连敌影都找不到。 守洞的士兵条件极其艰苦。山中潮湿,蚊虫遍地,夜里冷得牙关打颤。有人咬牙坚持,用尿水冷却打红的枪管;有人吃树皮野菜,咽下去再咬紧牙根守着战位。 一天内五次击退敌军冲锋,有的洞口士兵干脆抱着炸药包冲下去,与敌同归于尽。 战至第十日,日军已显疲态。前方补给断裂,后方运输频频遭袭。胡琏调动小股游击队深入敌后,抢粮、烧车,甚至将日军弹药拖回己方阵地。 这场战斗的背后,正是胡琏的冷静与胆略在发挥作用。他没有沉迷于传统兵法的“阵地战”,也未被“装备不如人”的焦虑裹挟,而是借助山地的独特优势,重构了战场规则。 最终,日军损失两万余人,被迫全线撤退。石牌保卫战成了鄂西会战的分水岭,也让日军从此在中国战场上逐步转守为攻。 战后,胡琏没有庆功。他走到那些弹痕斑斑的洞穴前,静静鞠了一躬。那是他最敬重的士兵,无名却不无功,无声却不无魂。 今天再看石牌,那些山道早已长满青苔,洞口被藤蔓覆盖。但它们见证过的,不只是枪声和硝烟,更是中国人在逆境中不屈的意志。