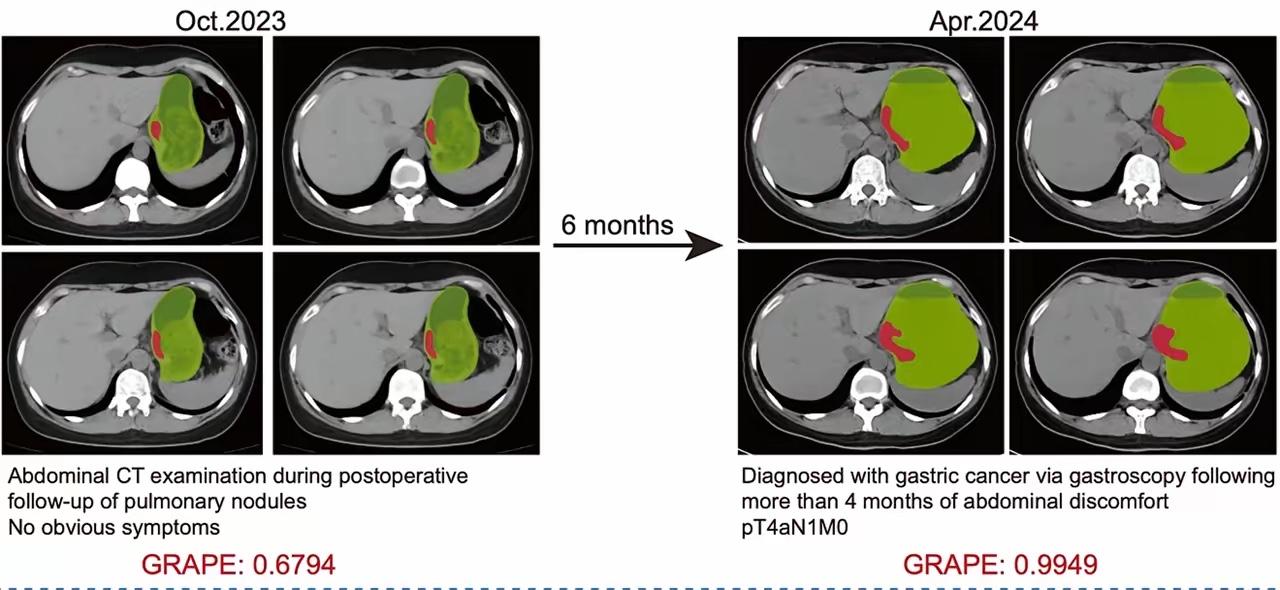

特斯拉,来中国建厂;雷克萨斯,来中国建厂;美国GE医疗,选择和中国公司合作;宝马,选择和中国公司合作。 这几年风向变得飞快,外企早已从从前的“去中国化”犹豫,转向主动拥抱中国技术与市场,背后藏着实打实的现实考量。 2025年4月,丰田正式敲定雷克萨斯新能源项目落地上海,不仅要造纯电动车,还同步建设研发中心和动力电池基地,计划2027年实现首车下线。 如今项目推进迅猛,办公楼已启用,首批80名研发人员到位,明年办公人数将增至280人,足见其扎根中国的决心。 特斯拉上海超级工厂更是标杆,从建厂到投产仅用10个月,如今不仅满足国内需求,还成为全球出口基地,更实现了技术反向输出。 这些车企扎堆来华,核心是看中中国在新能源、智能驾驶领域的技术领先,以及超大规模市场带来的迭代优势。 汽车领域之外,医疗行业的合作更具颠覆性。百年巨头GE医疗,曾是中国CT机进口的主要供应商,过去都是我们花钱买它的技术。 但现在局势反转,阿里首创的“一扫多查”AI医疗技术,用CT平扫就能精准识别胃癌、胰腺癌等隐匿癌症,还能筛查脂肪肝、主动脉夹层等病症。 这项技术在浙大一院、复旦肿瘤医院等三甲医院落地后,筛查准确率大幅提升,已服务全球1000家医疗机构和5000万人次。 面对这样的技术实力,作为全球前三的医疗影像设备巨头,GE医疗主动找上门合作,就是想搭上AI快车,避免被新技术浪潮淘汰。 宝马的选择也印证了这一点,它与中国科技公司的合作,重点聚焦智能座舱和自动驾驶,合作后其新能源车型在华销量同比增长超40%。 外企态度的转变,从来不是偶然,而是中国“技术引力”的必然结果。我们不仅有全球最大的消费市场,更有完善的产业链配套。 新能源汽车领域,从电池原材料到整车组装,中国拥有全球最完整的供应链;AI医疗领域,海量临床数据为技术迭代提供了天然土壤。 更重要的是,中国的技术创新早已不是“纸上谈兵”,而是能快速落地、创造实际价值的硬实力。 过去,我们追着外企要技术;现在,外企围着中国求合作,这种身份的转变,背后是中国科技创新能力的全面崛起。 这种合作不是单向的“技术输出”,而是双向共赢。中国技术通过合作走向全球,外企则借助中国技术实现产业升级。 从趋势来看,未来会有更多高端制造、生物医药、人工智能领域的外企加码中国,合作将从简单的技术对接,走向联合研发、标准共建。 曾经的“去中国化”论调,早已被现实打脸。外企用实际行动证明,忽视中国市场和中国技术,就等于放弃未来的发展机遇。 网友的调侃很实在:“以前是我们盼着外企来,现在是外企生怕跟不上中国的节奏。” 这场全球范围内的“拥抱中国”浪潮,本质上是对中国技术实力和发展潜力的认可。 随着中国在更多科技领域实现突破,这种“技术引力”还会持续增强,全球合作的格局也将因此被重新定义。 文章描述过程、图片都来源于网络,涉及版权或者人物侵权问题,或有事件存疑部分,联系后即刻删除或作出更改