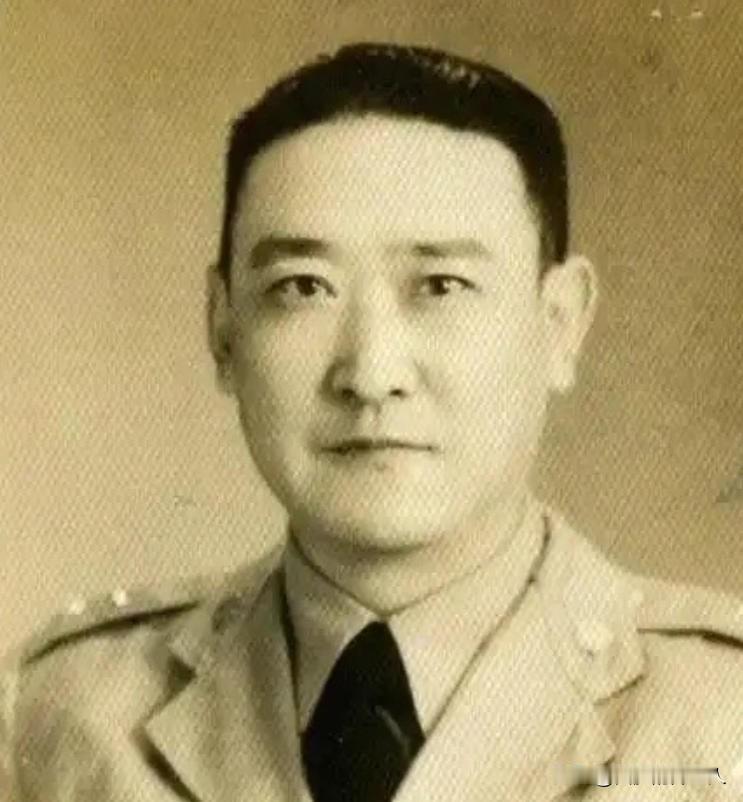

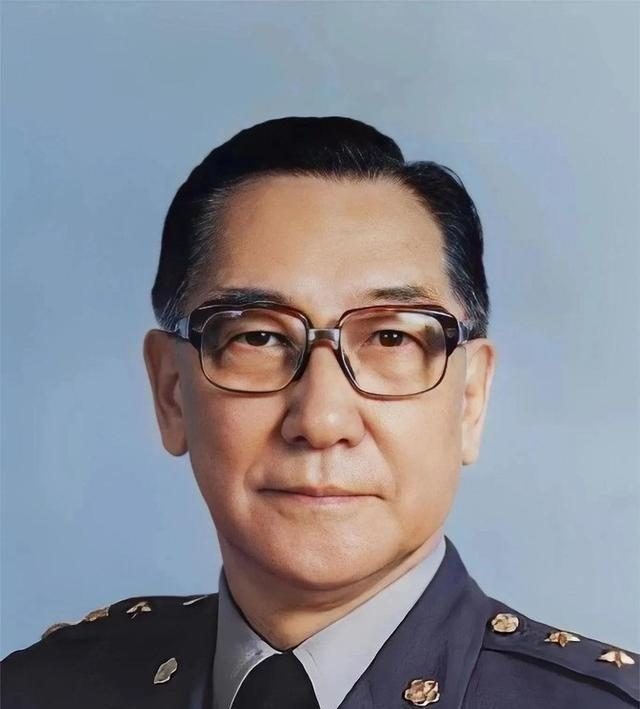

1949年,马呈祥带着8000两黄金逃往埃及。临行前,张治中极力挽留,可他却长叹道:“我手上血债累累,电报上都是哄人的话,就像哄着给野马戴笼头一样,等戴上了笼头,就身不由己了!” 主要信源:(抗日战争纪念网——马呈祥) 1949年秋日的一个黄昏,新疆迪化城的天空被晚霞染成橘红色。 马呈祥独自站在司令部的阳台上,手中捏着的那封电报已经被汗水浸湿。 远处的天山山脉在暮色中若隐若现,就像他此刻迷茫的前路。 他刚刚读完陶峙岳将军的劝降信,信中的承诺让他既看到生机,又充满忧虑。 马呈祥的副官悄悄走近,低声汇报着最新的军情。 解放军先头部队已经抵达哈密,新疆和平解放已成定局。 马呈祥挥手让副官退下,目光落在办公桌上那张泛黄的合影上。 那是1936年与马家军将领的合影,照片上的他还带着年轻人的锐气。 如今十三年过去,物是人非。 夜深人静时,马呈祥独自在办公室里踱步。 他打开一个上了锁的抽屉,取出一本牛皮封面的日记本。 翻开其中一页,上面记录着1936年12月的一场战斗。 那是在甘肃高台,他的部队与红五军激战三天三夜,最终红五军军长董振堂壮烈牺牲。 马呈祥的笔迹在这里有些颤抖,墨迹在纸上晕开一团。 黎明时分,马呈祥终于做出决定。 他召来秘书,口述了同意和平解放的复电。 随后他走进卧室,从保险柜里取出一沓银行本票和金条。 这些是他多年来积攒的私产,如今要带着它们远走他乡。 在等待离境手续的日子里,马呈祥表现得异常平静。 他每天照常巡视部队,处理日常事务,但眼神中总带着一丝难以察觉的落寞。 有时他会独自登上城墙,望着东方的天际线出神。 离疆前夜,陶峙岳亲自前来送行。 两人在司令部的小餐厅里共进晚餐,餐桌上摆着当地特色的手抓羊肉和馕饼。 烛光摇曳中,两位曾经的对手相对无言。 最后还是陶峙岳打破沉默,举杯祝愿马呈祥一路平安。 马呈祥一饮而尽,杯中的白酒辣得他眼角泛起泪光。 第二天清晨,三辆军用卡车停在司令部门口。 马呈祥只带了最必要的行李,其中包括那个装着日记本的皮箱。 上车前,他最后回头望了一眼这座他经营多年的城市。 街边的白杨树在秋风中沙沙作响,仿佛在为他送行。 车队沿着丝绸之路古道向西行进。 途经达坂城时,马呈祥让车队停下片刻。 他站在古烽火台遗址上,眼前浮现出当年率领骑兵在此巡逻的场景。 那时的他意气风发,如今却要黯然离场。 随从递来水壶,他接过时发现自己的手在微微颤抖。 在边境口岸,马呈祥办理了出境手续。 海关人员检查行李时,特别留意了那个装着金条的箱子,但最终还是没有过多为难。 跨过国界线的瞬间,马呈祥忍不住再次回头。 海外生活的第一天,马呈祥住进了一家简陋的旅馆。 夜深人静时,他打开日记本,在新的一页上写下: "此生最大憾事,莫过于当年河西之战。" 墨迹未干,一滴泪水落在纸上,与墨水交融在一起。 此后的日子里,马呈祥过着深居简出的生活。 他经常去当地图书馆阅读报纸,关注着祖国的消息。 当看到新疆和平解放、各族人民欢欣鼓舞的报道时,他的心情复杂难言。 有时他会梦见那些牺牲的红军将士,醒来时总是满头大汗。 晚年时,马呈祥开始整理自己的回忆录。 他用毛笔蘸着墨汁,一字一句地记录着那段烽火岁月。 写到西路军的章节时,他常常停顿良久,笔尖的墨汁滴落在宣纸上,就像他心中难以抹去的愧疚。 在一个飘着细雨的午后,马呈祥在异国他乡安详离世。 窗外,雨滴轻轻敲打着玻璃,仿佛在回应着这位历史过客的临终感悟。 麻烦各位读者点一下右上角的“关注”,留下您的精彩评论与大家一同探讨,感谢您的强烈支持!