数学里的“概念”与“定义”是不是满头雾水厘不清? 翻开数学课本,“函数”“集合”“极限”这些词总会反复出现——我们既会说“函数的概念”,也会提“函数的定义”,这两个看似相近的表述,实则是数学思维里“抽象概括”与“精确落地”的双重密码。 数学概念,是对一类数学对象“本质属性”的概括,更像一张能网罗所有关联知识的“认知网络”。它不局限于某一句话的描述,而是包含了这个对象的本质、表现形式、性质、应用场景等完整体系。 以“函数”为例:函数的概念,不是某句生硬的条文,而是“两个集合间的对应关系”这一核心本质,加上解析式、图像、表格等表示方法,再叠加上单调性、奇偶性等性质,甚至延伸到实际问题里的变量依赖关系——这些内容交织起来,才是我们对“函数”的完整认知。 它的价值,在于帮我们建立“类”的认知:当我们说“这是一个函数问题”时,其实是调用了“函数概念”这张网,把具体问题纳入到对应的知识体系中。 如果说概念是一张网,那定义就是网的“锚点”——它是对数学专有名词的精确解释与严格界定,具有不容模糊的确定性与唯一性。 回到“函数”:初中教材里,函数的定义是“在一个变化过程中,有两个变量x和y,对于x的每一个确定的值,y都有唯一确定的值与之对应”;高中教材则升级为“设A、B是非空的实数集,如果对于集合A中的任意一个数x,按照某种确定的对应关系f,在集合B中都有唯一确定的数f(x)和它对应,那么就称f:A→B为从集合A到集合B的一个函数”。 无论表述如何升级,定义的核心是“精准”:它用限定词(如“任意一个”“唯一确定”)框定了“函数”的边界——满足这些条件的才是函数,不满足的则不是,没有模糊的空间。 概念是定义的“土壤”:只有先对“函数”这类对象有了模糊的认知(比如“两个量的依赖关系”),才会催生对其进行精确界定的需求,进而诞生定义。 定义是概念的“具体化”:定义把概念里抽象的“本质属性”转化为可验证、可操作的标准,让模糊的认知落地——当我们用“任意x对应唯一y”去判断一个关系是否为函数时,其实就是用定义把“函数概念”从抽象网络,变成了具体的判断工具。

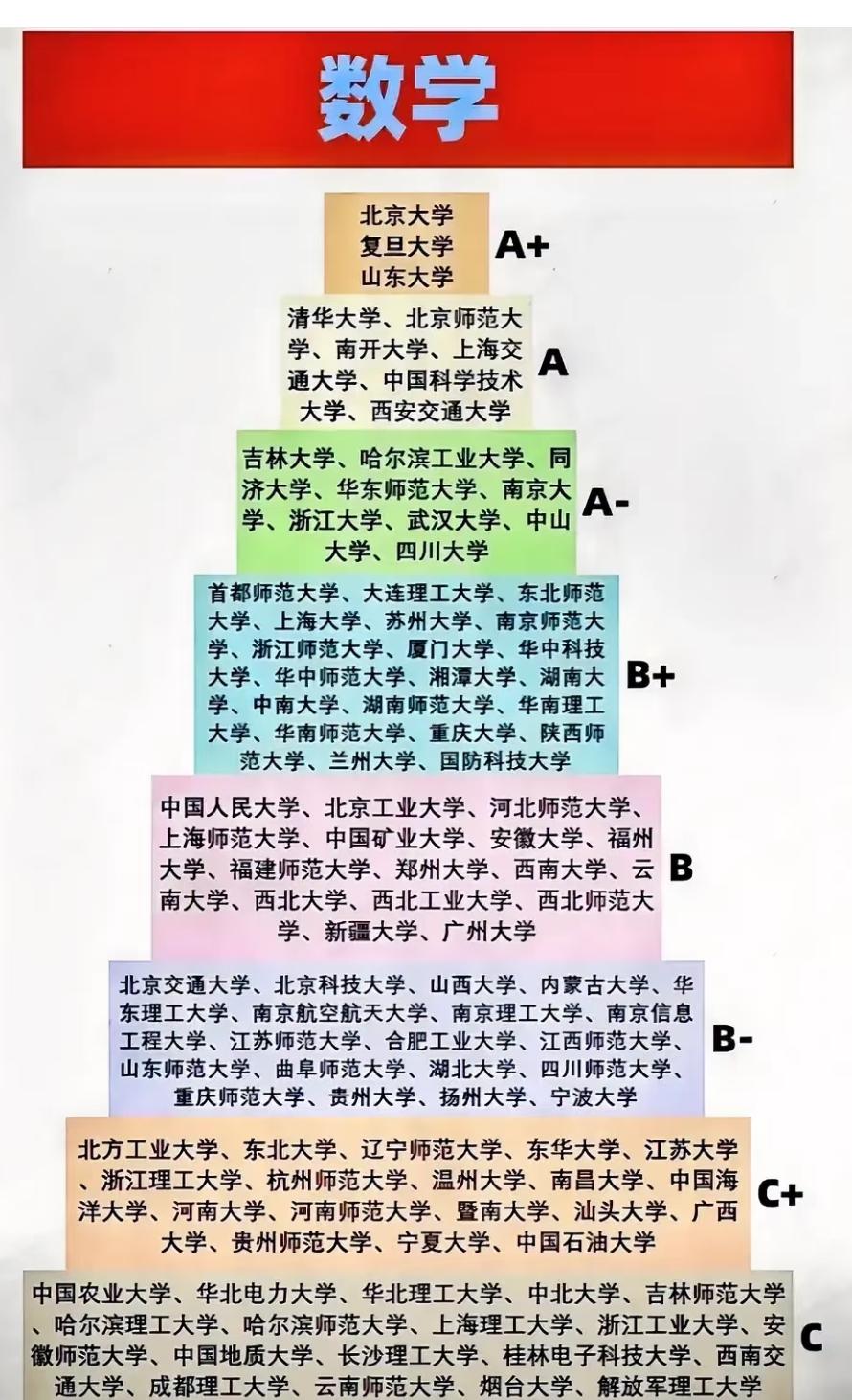

[裂开]谁说数学不实用的

【1点赞】

![[裂开]谁说数学不实用的](http://image.uczzd.cn/3357657186120143599.jpg?id=0)