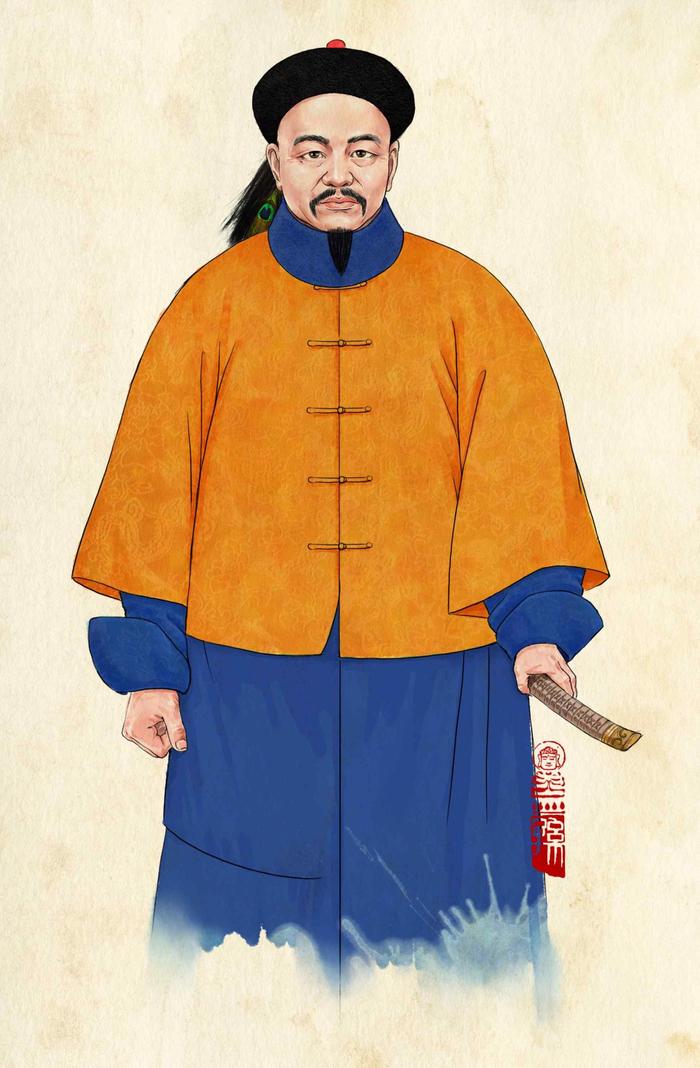

如果没有慈禧的阻拦,这个疯子或许早已荡平了日本?这里说的“疯子”,不是别人,正是晚清政坛上以铁血手腕著称的左宗棠。 左宗棠一生戎马,堪称晚清难得的硬派人物。他早年科举不第,转而投身实务,积累了深厚的地方治理经验。太平天国运动爆发后,他协助曾国藩组建湘军,逐步崭露头角。1860年代,他率军镇压西北回民起义,指挥有方,逐步平定陕甘乱局。这段经历让他掌控了数万精锐部队,军事实力在朝中无人能及。1870年,他出任陕甘总督,立足西北,目光却不限于一隅。左宗棠强调边疆稳定,认为国家安危系于全面布防。他反对单纯依赖外交的软弱姿态,总在奏折中直陈利弊。这种刚直作风,让他赢得“疯子”之名,却也埋下与权臣的矛盾。清廷那时正值同治光绪交替,内有财政吃紧,外有列强环伺,决策层常常在海防与塞防间摇摆不定。 1874年,日本的动作打破了东亚的脆弱平衡。日本自1868年明治维新以来,迅速转型为宪政国家,军制改革紧随其后。陆军效仿普鲁士,海军引进英国技术,仅用几年就组建起初具规模的舰队。资源匮乏的岛国,转而对外扩张,以琉球漂民遇害为借口,出兵台湾南部牡丹社地区。这不是单纯的渔民纠纷,而是蓄谋已久的试探。日本军队登陆后,推进内地,焚烧村落,意图永久占领。清廷得到情报时,北京城内一片惊慌。多数官员视日本为小邦,轻视其威胁,主张息事宁人。只有少数人警醒到,这可能开启更大危机。台湾作为清朝门户,防务本就薄弱,驻军不过数千,装备落后。事件爆发,正值清军忙于西北平叛,国库空虚,海防建设遥遥无期。日本此举,不仅挑战清朝主权,还暴露了清廷的军事短板。国际上,英美等国保持中立,却暗中观察,等待清日谈判的走向。 清廷内部,海防与塞防之争由此升级。李鸿章作为洋务派代表,主推海防论,认为西北塞防可暂缓,银两应集中于沿海舰队建设。他视日本为首要假想敌,却倾向外交斡旋,避免劳师动众。左宗棠则持相反立场,他主张海塞并重,强调放弃任何一处都是自掘坟墓。在奏折中,他详析日本野心,指出其资源短缺注定对外掠夺,先取台湾,后觊觑朝鲜乃至大陆腹地。左宗棠建议加强台湾布防,增派水师巡弋,同时整顿陆军,准备反击姿态。这种全面策略,源于他对地缘的深刻洞察。他计算过军费,提出以屯田和通商补给,避免空耗国帑。可惜,他的观点在朝堂上遭遇阻力。慈禧太后垂帘听政,优先稳固内廷,厌恶大规模用兵。她顾虑西北已耗巨资,再兴东事恐生变。更深层,左宗棠军功日盛,易成尾大不掉之势。 谈判进程中,李鸿章主导大局,与日本使臣周旋数月。1874年10月,《北京专约》签就,清方赔银50万两,承认日军行动为“保民义举”,默认其对台湾开拓权。日本得寸进尺,却也暂缓脚步,得银后加速军备扩张。清廷表面息事,实则失了主动。左宗棠闻讯,虽身在西北,却上书再陈利害,警告纵敌必酿大祸。他的远见,源于对历史的敏感:日本维新后,工业化迅猛,海军已具雏形,若不早遏,20年后恐成心腹之患。可上层顾虑重重,慈禧批阅奏折时,多以“劳民伤财”为由搁置。结果,海防拨款迟迟不到位,北洋舰队多年无新船添置。左宗棠转而专注新疆事务,1875年起西征,率军穿越戈壁,收复失地。这场战役耗时数年,巩固了西北边陲,却也分散了清廷对东海的注意力。 日本借此喘息,迅速崛起。赔银注入国库,用于购舰建厂,横须贺海军基地锤声不绝。1880年代,日本舰队已能远洋作战,陆军训练日趋精锐。清廷则在内耗中沉沦,慈禧光绪间,为庆寿辰挪用海军款修颐和园,舰队维护形同虚设。1894年甲午战争爆发,日本联合舰队在黄海大胜,北洋水师全军覆没。清军陆上溃败,辽东失守。《马关条约》签订,赔银2亿两,割让台湾澎湖。这场惨败,直接源于20年前的退让。左宗棠1885年病逝福州,享年73岁,临终仍念叨边事。他一生收复新疆,设省建制,保住了六分之一国土,却目睹东海门户洞开。 晚清的教训,不仅在军事,更在制度。清廷官僚体系僵化,决策依赖垂帘,难容多元声音。左宗棠的奏折,常被束之高阁,不是因为无理,而是触及权柄。相比之下,日本维新后,上下合力,军政合一,迅速填补短板。中国若能借洋务之机,深化改革,或许不至甲午之辱。历史无假设,但反思总有回响。左宗棠的遗产,留在新疆的城墙和地图上,也留在对东亚格局的预见中。