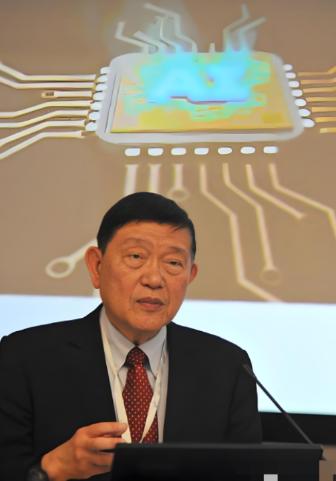

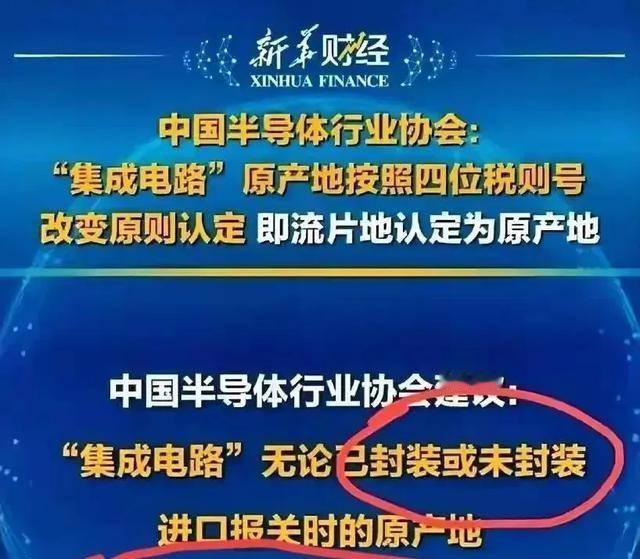

比芯片断供更可怕!中国物理博士尹志尧公开指出:“在半导体领域我们和欧美国家的差距,虽然至少是三代的技术,但这样的劣势只需要花5-10年的时间来挽回。” 中国物理博士尹志尧的判断,在2025年的半导体产业版图中正在被持续验证。作为一手创办中微公司的行业老兵,他当年抛出“5-10年挽回三代差距”的说法时,不少人还觉得是乐观估计,毕竟那时欧美在5纳米制程已经量产,而我们的28纳米还在啃硬骨头,光刻机、高端刻蚀机、EDA软件几乎全被卡着脖子。但现在再看产业里的变化,才明白他的判断从来不是空想,而是摸透了技术突破的底层逻辑。 不是靠单一设备的偶然突破,而是人才流动与产业生态形成的合力,让曾经被视为“三代”的技术鸿沟,正以肉眼可见的速度收窄。尹志尧自己就是人才回流的标杆,当年从美国应用材料公司归国时,带回来的不仅是刻蚀机核心技术,还有一整个成熟的研发思路。 这几年跟着回来的还有不少台积电、英特尔的资深工程师,他们带着先进制程的量产经验,直接补上了我们“从实验室到工厂”的短板。就像中微公司最新披露的,前三季度营收涨了近五成,高端刻蚀设备付运量大幅提升,这背后正是这批懂技术、懂量产的人才在发力。 这些人才没有孤军奋战,而是快速融入了正在成型的产业生态里。以前搞设备的不懂材料,做制造的跟设计脱节,各环节像散沙一样。现在不一样了,中微的刻蚀机刚突破5纳米技术,长江存储就马上拿去做3DNAND量产验证,反馈的问题能直接拉着材料厂商一起改。 比如中微那款60比1的超高深宽比刻蚀设备,已经成了国内存储工厂的标配,下一代90比1的设备也快上市了,这要是放在几年前,光设备和芯片制造的适配就得耗上两年,现在靠着生态里的即时协同,半年就能完成迭代。 生态的力量还体现在“补短板”的速度上。尹志尧说的“三代差距”,从来不是某一个环节的落后,而是从设备到材料、从设计到封装的系统性差距。 以前高端光刻胶全靠进口,现在跟着刻蚀机的突破,国内厂商已经能稳定供应28纳米的产品,14纳米的也在送样。EDA软件这块硬骨头,虽然还没赶上国际顶尖水平,但针对特定制程的专用软件已经能用在国产芯片设计上,不用再被人拿“断供”卡脖子。 更关键的是,这些突破不是零散的,而是跟着制造端的需求走,形成了“需求拉技术、技术促制造”的循环。 政策和市场的托底更让这份合力有了持续的动力。国内每年几万亿的芯片需求摆在这里,手机、新能源汽车这些产业催着本土半导体快点成长,而大基金的精准投入又帮企业扛过了前期烧钱的研发阶段。 中微能把CCP和ICP两种刻蚀机做到覆盖国内95%以上的应用需求,离不开前期在研发上的持续投入,这背后既有企业的决心,也有市场和政策的支撑。 反观欧美,他们的技术壁垒虽然还在,但产业链分散,想协调设备、材料、制造企业一起应对中国的突破,反而没我们这么灵活。 现在再看尹志尧的时间判断,就觉得格外有底气。2025年的今天,我们已经能在14纳米逻辑芯片和先进存储领域站稳脚跟,5纳米的关键设备也进入了国际一线客户的生产线,这距离他当初喊话也就过去几年。 照这个势头,再过三五年,在更多核心环节追上甚至局部超越,完全不是空话。那些曾经觉得“中国半导体永远赶不上”的论调,正在被生态里的一个个突破击碎。 其实比芯片断供更可怕的,从来不是技术本身的差距,而是没有打破差距的底气和生态。尹志尧的判断,本质上是看透了半导体产业“人才为核、生态为骨”的规律。 现在人才在回流,生态在成型,上下游在协同,曾经的技术鸿沟自然会慢慢被填平。这不是靠某个“神兵利器”式的突破,而是靠无数人、无数企业拧成一股绳的韧劲。照这样走下去,尹志尧说的5-10年,说不定还会比预期的更快到来。