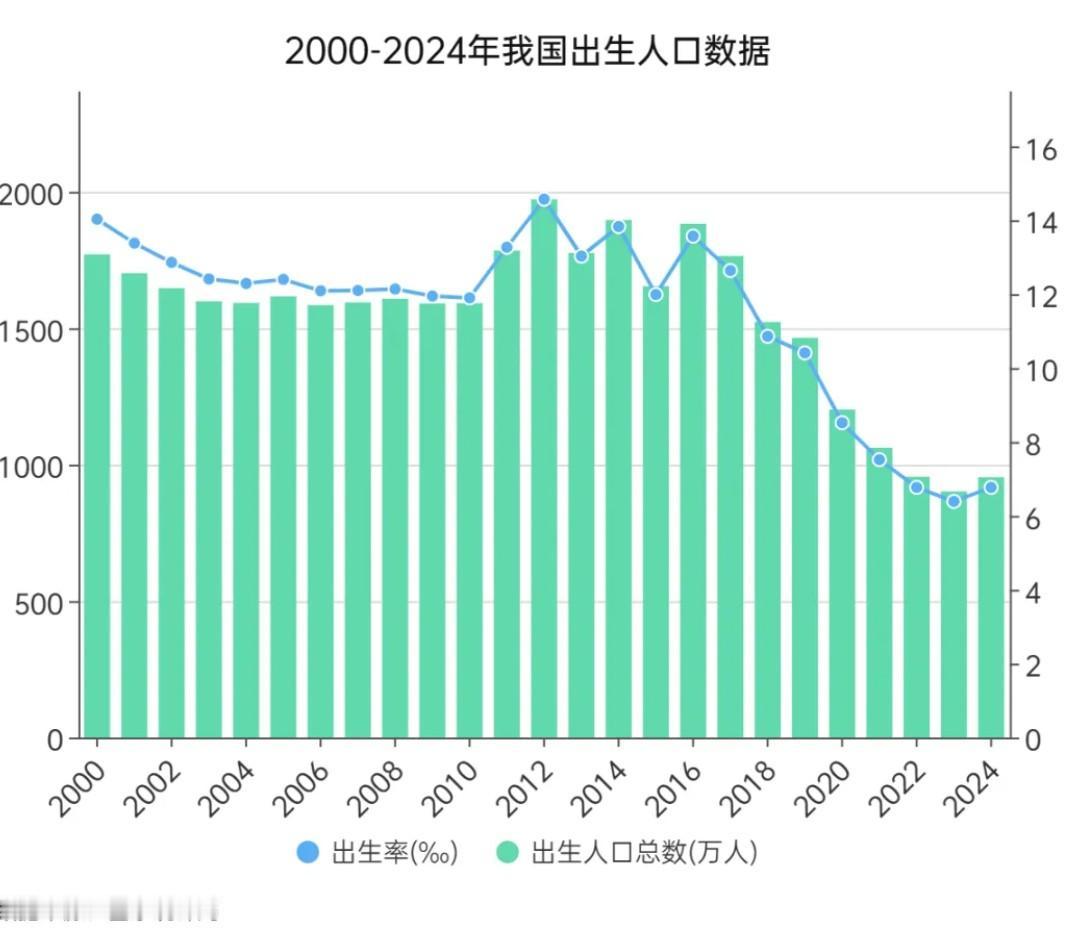

“虽然中国培养了我,但我还是决定留在美国!”当年,身为上海首位高考状元和公费留学生袁钧瑛,在国家需要时却选择留在美国,加入美国国籍。然而,这些年,她竟然说:“想叶落归根”! 上世纪七十年代末说起,那时候,高考恢复没多久,上海考区出了第一个状元,就是袁钧瑛。 成绩拔尖,复旦大学生物系直接录取,接着读研,又被选进国家公派项目,八十年代初送到大洋彼岸深造。 那个年代,能出国读书,意味着背负着国家期望,也承载着无数家庭的梦想。 公费留学,学成归国,几乎是默认的路径,可她在完成学业后,却决定留下来,甚至加入了美国国籍。 留在美国后,袁钧瑛的研究方向锁定在细胞凋亡机制,这领域听起来抽象,但实际影响深远。 她在实验室里一步步推进,发现了关键的细胞死亡基因,这个成果后来被国际学术界广泛认可,甚至为后续诺贝尔奖相关工作提供了重要基础。 多年钻研,她拿到了哈佛终身教职,成为那里首位亚裔女性正教授,还当选美国科学院院士。 单从学术成就看,这条路走得扎实,也确实需要顶尖平台支撑。 这些年,她开始频繁往返两国,国内一些机构邀请她担任导师,参与科研项目,2023年还被聘为中科院外籍院士。 袁钧瑛公开表达过,希望晚年能回到出生地,贡献余热,这话一出,争议立刻涌上来。 再看眼下,中国科研实力已经今非昔比,研发投入连年攀升,创新指数全球排名稳步前进,论文影响力甚至在某些学科领跑。 城市人才政策层层加码,上海、深圳等地净流入率高居前列,年轻科研人员跨城流动活跃。 越来越多海外华人科学家选择归国,不少人正是从美国顶尖机构回来,他们看中的,不只是薪酬和实验室,更是国内对创新的包容度,以及产业转化的速度。 美国那边,政治氛围趋紧,针对华裔学者的审查让很多人心生寒意,回流趋势因此加速。 袁钧瑛的个案,放在这个大背景下,就不止是个人选择,而是中外人才流动的一个缩影。 过去,我们缺的是硬实力,现在比拼的是软环境,体制机制改革还在路上,评价体系、流动壁垒、跨学科培养,这些痛点没完全解决,海归人才偶尔还会遇到适应难题。 但不可否认,吸引力已经形成,那些年留下的科学家,现在部分人愿意回来,不是因为后悔,而是看到国内舞台足够大,能容纳他们的积累。 国家培养确实是恩情,但科学人才的价值,最终体现在贡献上,她在国外的突破,间接提升了人类对疾病机理的认知,这本身也是一种回报。 回来后,如果能带团队、育人才、推项目,那更是双赢,何必非得纠结“当年为什么不回”? 时代变了,政策宽松了,机会多了,人才流动本就该是双向的,强求忠诚,不如创造条件让大家心甘情愿留下或回来。 说到底,袁钧瑛想叶落归根,反映的不只是个人乡愁,更是全球人才竞争格局的变化。 中国从“送出去”到“请回来”,靠的不是情怀,而是实力,未来,谁能提供更宽松的创新土壤、更公平的成长空间,谁就能留住人心。 她的故事,或许正是一个转折点:过去是人才外流的主旋律,现在是回流成为新常态。 如果是你,会原谅这样的选择,还是坚持当年就该回来? 信息来源:新华网——从上海女孩到美国院士