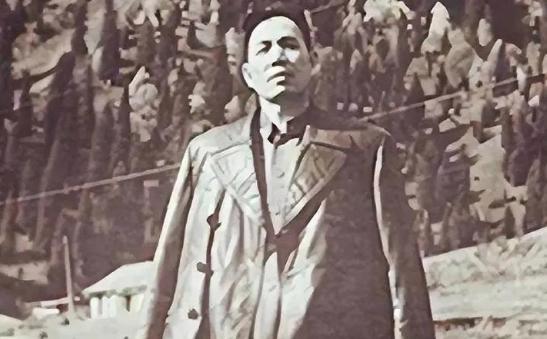

1999年,丁盛将军逝世,上级规定不准称呼他为“同志”“老红军”“老八路”。然而,当老战友和老部下前往追悼会时,抬头看到两个字大恸。 丁盛可不是普通的老兵,那是从长征路上拼出来的硬骨头。17岁参军,跟着部队爬雪山过草地,饿极了用三个大洋换只肥羊,半生不熟就往嘴里塞,拉着肚子还照样冲锋。后来成了54军首任军长,抗美援朝时在金城战役里打出了国威,对印作战更狠,带着130师把印军那支自称打败过隆美尔部队的王牌第4军揍得找不着北,这事儿至今还被印军当成国耻。 当年四野的老兵提起“丁军长”,谁不竖大拇指? 可谁能想到,这位战功赫赫的将军,晚年却栽在了一场谈话上。1976年他在上海和几个人密谈,后来那几人出了事,他也被扯进去,虽说最后定了从犯免予起诉,可党籍没了,军职也没了,一下子从军区司令变成了普通百姓。刚退下来那几年在南京过的日子,说出来都让人揪心,每月就150块工资,住的老房子漏雨,床头常年没块干地方,吃口像样的饭都得靠老战友偷偷接济。 后来他想回广州,那儿全是当年的老部下,结果报告递上去没人敢批,毕竟身份太敏感。直到1992年于永波当了总政主任,这位同样出身四野的将军念着旧情,大笔一挥才批了下来。广州军区也算念旧,给了他师级待遇,分了四房一厅的房子,这才让他安稳过了几年舒心日子。那段时间老部下们轮流请他吃饭,走在街上一听“丁军长来了”,街坊邻居都围过来打招呼,可见他这人缘有多好。 可这份安稳没持续太久,1999年9月,86岁的丁盛在广州走了。消息传出去,上千老战友从全国各地赶过来,有的拄着拐杖,有的坐着轮椅,就想送老伙计最后一程。可到了灵堂一看,上级有规定,不能叫“同志”,不能提“老红军”“老八路”,连个将军的头衔都没有,灵堂正上方就挂着四个大字——“丁盛老人”。 就这俩字,当场把一群白发苍苍的老兵给看哭了。他们脑子里全是当年的画面:衡宝战役里丁盛带着部队孤身插入敌阵八十公里,抱着机枪喊“跟我上”;朝鲜战场上他在雪地里啃冻土豆,说“打赢了再吃热的”;广州军区大院里他手把手教年轻军官打穿插战术,说“胆大心细才是真本事”。这哪是普通的“老人”?这是跟着党打了一辈子仗的功臣啊! 更让人唏嘘的是,丁盛到死都没恢复党籍,可他总跟人说“我组织上不是党员,心里还是党员”,听见有人说党的不是,立马红着脸反驳。临终前还念叨着要拥护党,这样的人,到最后却只能被叫做“老人”。那些赶来的老部下攥着拳头抹眼泪,心里跟明镜似的,这两个字背后藏着多少委屈,只有他们这些一起扛过枪的人才懂。 一场追悼会,没有军功章陈列,没有头衔加持,就靠“老人”俩字,勾起了满屋子的峥嵘岁月。丁盛这辈子,打过大胜仗,受过大委屈,可在老战友心里,他永远是那个带头冲锋的丁军长,是那个重情重义的老伙计。 这俩字看着简单,却比任何头衔都让人揪心,毕竟谁都清楚,这位“老人”,曾为这片土地流了多少血啊。