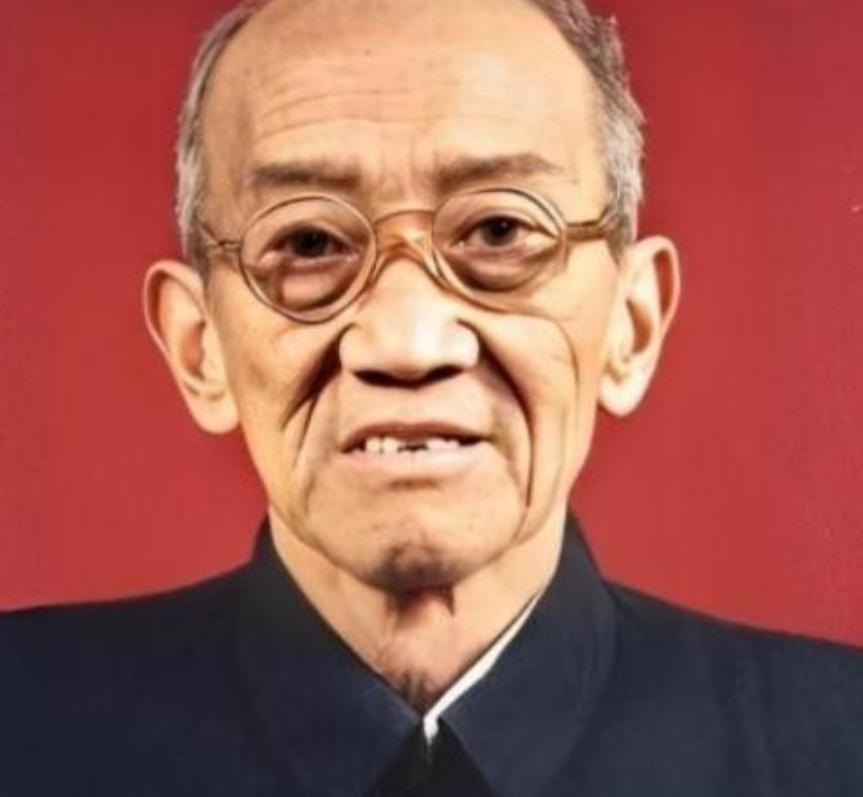

志愿军被俘最高将领吴成德,回国后被开除党籍军籍,生活艰苦。1996年,吴成德将军在84岁高龄时与世长辞。他的一生可谓传奇而坎坷,经历了人生的大起大落。 吴成德的人生,根本不是一条从英雄到囚犯再到平反的直线。这更像是三场同时进行的战争,一场在朝鲜的山沟里,一场在釜山的审讯室,还有一场,在他后来漫长又沉默的内心世界里。 这三场战争,所角逐的并非广袤土地,那不过是表象。其核心实质,乃是为了争夺一个人的身份,于烽火硝烟中彰显着别样的价值与意义。 1952年的那个秋天,当吴成德因饥饿昏倒在地时,敌人抓到的不仅仅是志愿军180师的代理政委。他们所捕获的,乃是一支部队的精神图腾。 这精神象征,宛如高悬的旗帜,凝聚着部队的灵魂与信念,承载着往昔的荣耀与使命。所以,在釜山战俘营里,他们所有的手段,都指向一个目标:把他“政委”这个身份彻底拆碎。 最开始是利诱,开出优待条件,想买断他的立场。他拒绝了。接着就是电击和毒打,试图用肉体的痛苦来摧毁他的意志。但最狠的招数,是直接针对身份的“谋杀”。 审讯者趁他神志不清,用催眠和微电流刺激的手段,录下了一段假的“投降声明”,里面甚至有他要去台湾这种话。 这就是一场赤裸裸的身份盗窃,要把一个在包围圈里带着三百多号伤员坚持了14个月游击战的硬汉,硬生生扭曲成一个叛徒的形象。 吴成德用撕成条的衣服结成绳索,准备用死来保卫自己的清白,虽然被看守拦下,但态度已经很明显。即便如此,在那个肮脏的囚室里,他依然是政委,偷偷组织思想工作,给狱友们打气。 归国之后,他满心以为历经沧桑的大地已告别战火硝烟,战争已然画上句点。曾在异国饱经战火的他,于心底祈愿能在祖国拥抱久违的和平。 未曾料到,另一场更为漫长的战争,此刻才悄然拉开帷幕。它似隐匿于暗夜的猛兽,即将释放出无尽的挑战与未知。 迎接他的是辽宁昌图的管理中心,还有6000名归国战友,以及冰冷的质问:“你为什么没有死?”他的党籍和军籍被双双开除,就这样,他被发配到了一个国营农场。 在农场那27年,成了一片无声的战场。没有军装,没有番号,他只是一个沉默劳作的“老吴”。往昔运筹帷幄、指挥千军万马之手,如今执起锄头,于田间默默耕作。 每一次起落,似在排兵布阵,那片田地,宛如他悉心守护的全新阵地。这不像惩罚,更像是一种士兵式的自我坚守。 他内心背负着巨大的羞耻感,始终不敢回山西老家,仿佛是在自我放逐。 农场的年轻人都说,这个安静的老头,有时会呆呆地望着远山,有时会用树枝在地上画些谁也看不懂的符号。其实,那是他在心里一遍遍复盘过去的战役。 他还教农场的年轻人读书认字,就像当年在部队里做思想工作一样,用自己的方式继续当一个政委。 1981年前后,他的案子终于得到重审,结论是那份投降声明纯属敌人伪造。当快70岁的吴成德再次穿上军装时,眼泪再也控制不住。 可这迟来的昭雪,并不能完全抹平军功章上的裂痕。身份虽已归还于你,然而那往昔伤痛所留下的伤疤,已然悄然融入身份之中,成为了无法分割的一部分,如影随形,难以磨灭。 晚年,他住进干休所,房间里还留着一张朝鲜地图和一架老式望远镜,那是他一辈子都放不下的地方。 他可以和人聊起当年的战斗,但只要一提到那些牺牲的战友,声音立刻就沉了下去。这道伤口,是任何文件都治不好的。 直到1996年,在他的追悼会上,几位当年审查过他、批评过他的同志,专程赶来道歉。 这场旷日持久、贯穿一生的身份之战,终于在时光长河中缓缓落幕,如一曲终章,真正为这场漫长征程画上了圆满的句号。 军事博物馆里,陈列着他的日记,上面写着:“我无愧于祖国,无愧于战士的荣誉。 这句话,宛如一座坚不可摧的堡垒,是他穷其一生守护的最终番号。在漫长岁月里,它承载着坚守与执着,成为他生命中不可磨灭的印记。 主要信源:(凤凰资讯——吴成德:中国人民志愿军中职务最高的被俘者)