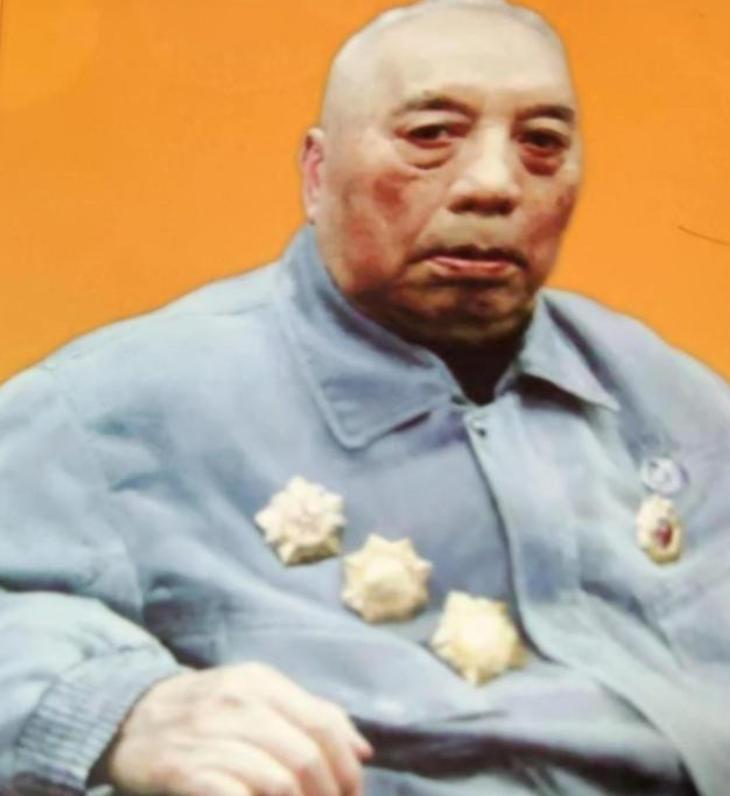

1976年初冬,兰州军区副司令乘坐绿皮火车,前往郑州出差。过了送餐时间,副司令拿出几颗炒花生米,放在嘴里细细咀嚼充饥。突然,火车颠簸了一下,1颗花生米掉在了地上,副司令捡起来接着吃。 一件事,总能被人从不同角度讲出两个版本的故事,张藩将军和那粒花生米也是如此。1976年初冬,一列绿皮火车哐当哐当地行进着。 时任兰州军区副司令员的张藩身处车厢,不经意间瞥见一粒花生米落于地面,他未加思索,即刻俯身将其拾起。 在某一故事版本中,这一动作堪称勤俭节约的美谈。彼时,他以亲身示范的方式,为年轻警卫员上了一堂生动的现场教学课。 但在另一个版本里,却藏着一个关于生理应急的秘密。这两种说法交织在一起,才拼凑出一个完整的、有血有肉的张藩。 说到底,花生米对他意味着什么?此事需追溯至他童年时期那饥肠辘辘的记忆。彼时饿肚子的经历,宛如一颗种子,深深埋于他心,也成了诸多故事的源头。 张环继,这是他本来的名字,生在湖南浏阳的穷苦农家,八岁读私塾,因为没钱很快就辍学了,后来还去当过篾匠学徒。 早年的饥饿,似一道深邃且难以消弭的刻痕,深深烙进他的记忆,化作他生命中最刻骨铭心的印记,挥之不去。 所以,后来跟着队伍闹革命,走长征,食物就等同于生命。那种嚼树皮、啃草根的经历,不是一句空话,而是刻在骨子里的记忆。 彼时,一粒米宛如暗夜中的璀璨星辰,承载着生的希冀。它虽渺小,却在艰难岁月里,成为人们于绝境中坚守、奋力活下去的珍贵曙光。 时光流转至1976年,彼时张藩已然身为高级将领,往昔所扮演的“花生米”角色也随之发生了转变。它成了医生刘恺和妻子彭克眼中,一种重要的“医疗物资”。 张藩有低血糖,这东西是他随时补充能量、防止晕厥的保障,由妻子专门备好,是食堂不定期发给领导的“特供品”。 你看,从对抗饥饿的口粮,到维持身体机能的“药”,这小小的花生米,见证了他身份的天壤之别。一个曾经编竹器的少年,成了需要被特别保障健康的中将。 那他弯腰去捡,到底是图啥?首先,这是一个低血糖患者下意识的反应。对他来说,那不是一粒普通的花生,而是一份可能救急的能量。 所以他的警卫员小戴和医生才那么有默契,借口打水走开,从门缝里悄悄看着,他们懂。 但这个动作背后,更有长年累月养成的本能。一个穷孩子出身的人,对劳动果实有种天生的敬畏。 这种珍惜,体现在生活的方方面面:他在兰州上班,能走路就不坐车;下大雨,人家是车接,他是自己打着伞走;公务车油耗是同级的三分之一;出差宁可选硬座,也从不要卧铺。 所以,当他把吹掉灰尘的花生米放进嘴里,然后对着年轻警卫员说出那句“勤俭节约的传统不能丢”时,这个动作就完成了一次升华。 他把身体的需要,变成了精神的传承。他是在用自己的行为告诉身边人,节约不是小气,是对所有劳动者的尊重。 关于装花生米的容器,也有两种说法,特别有意思。一个说是用了十几年的旧布口袋,边角都磨破了。 这听起来就像一个老农,恋旧、朴素,带着土地的温度,让人想起他17岁加入农民协会,为穷人翻身而奔走的样子。 另一种表述而言,它呈现为一个小巧的铁筒。这看似平凡的物件,却或许藏着不为人知的故事与奥秘,引人遐想。 这就很不一样了,小铁筒代表着计划、规律和严谨。这更像一个高级指挥官的作风,一个曾担任华东军区空军副司令、在淮海战役中三天三夜没合眼的军事主官。所有物品都有其精确的功用。 这两种容器,一个象征着他农民本色的内心,一个代表着他军人身份的现实。它们并不矛盾,反而共同塑造了一个更立体的人:内心住着一个朴实的“张环继”,行为上却是一个严谨的将军张藩。 所以,这粒花生米的故事,绝不仅仅是一个勤俭模范的宣传样板。它背后,是一个老革命者身体的脆弱、战争年代的记忆烙印、和平时期的新身份,以及对未来的嘱托。 真正能触动人心的,并非浮于表面的功成名就,而是无论身份历经怎样的变迁,他始终坚守自我,那份未曾更改的纯粹底色熠熠生辉,直抵人心。 那粒沾了些灰尘的花生米,既有土地的温度,也闪烁着信仰的光芒。 主要信源:(大西北网官方——忆张藩将军:一粒刻骨铭心的花生米(一个医生眼中的将军之十六))