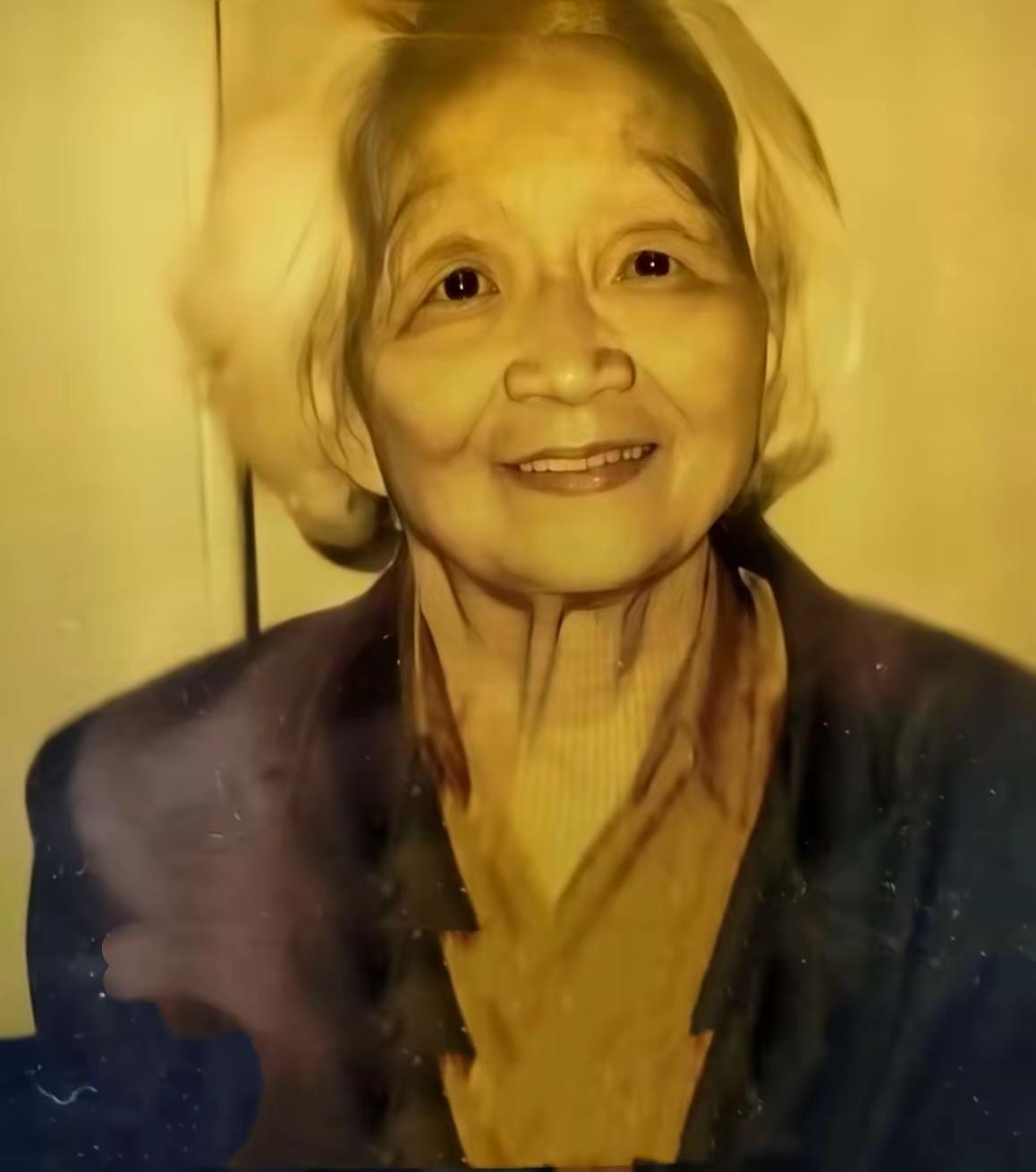

1984年,贺子珍病逝,给她送行的人群中,有一男子不停大声哭喊着四个字,特别引人注目,他是谁? 1984年,贺子珍的追悼会上,人群肃穆。一个身着中山装的中年男人突然跪倒在地,发出了一声撕心裂肺的哭喊:“姨妈!”声音嘶哑,充满了撕裂般的力量,泪水瞬间浸透了他的衣襟。 在场的人都惊呆了,平日里这位沉静寡言的导弹专家,大家都叫他“老贺”,从不外露情绪,此刻的悲痛几乎让他整个人都坍塌了。这一声呼喊,也喊出了一个隐藏一生的秘密,一个关于他名字“贺麓成”的沉重故事。 他的身世,注定他不能平凡。伯父是毛泽东,父亲是革命烈士毛泽覃。这种出身在那个年代,是荣耀,却也随时可能引来杀身之祸。 1935年,于江西瑞金突围之战中,父亲壮烈捐躯。而彼时,他呱呱坠地尚不满三月,便永远失去了父亲的庇护,命运的残酷,自此在他的生命里刻下沉重的印记。母亲贺怡投身于危险的地下交通工作,根本无法将一个随时可能暴露身份的孩子带在身边。 于是,母亲做了一个艰难的决定:将他寄养在老乡家,并抹去他身上最耀眼的印记。从此,他不再姓毛,而叫贺麓成。这个名字,从一开始,就是一面保护他活下去的盾牌。 这面盾牌,后来被他的姨妈贺子珍进一步加固。1949年春,十四岁的他与分别多年的母亲贺怡团聚,可仅仅三天后,母亲就在一场保护他的车祸中遇难。他再度成了孤儿。 此时,刚从苏联回国、身体还未痊愈的贺子珍毅然将他接到上海抚养。她为外甥立下了两条家规:第一,不许对外提起毛家半个字,这是为他好;第二,要做一个对国家有用的人。 在姨妈的教育下,“贺”这个姓氏的意义变了。它不再仅仅是一面被动的盾牌,更成了他与姨妈之间一份无声的契约——抛弃血脉的光环,靠自己的本事立足。 姨妈的爱,是这份契约最坚实的基石。她背着腿受伤的外甥四处求医,为了凑钱,不惜变卖自己珍藏的呢子大衣。为了省下几分钱,她宁愿步行几公里送他上学。 贺麓成用一生来践行这份沉甸甸的契约。五十年代初,他凭本事考入上海交通大学,毕业后,他没有留在繁华的上海,而是主动奔赴大西北,投身于戈壁滩上的国防科研基地。 在那个风沙能掩埋营房、仪器设备极度匮乏的地方,同事们只知道一个寡言少语、整天埋头于图纸和试验台的“老贺”,没人知道他显赫的家世。 他宿舍里挂着姨妈题写的“根扎沃土”的字画,身边带着她从上海寄来的胃药。这些物件,是契约的信物,时刻提醒着他,自己从哪里来,要往哪里去。 1964年,中国首次成功发射导弹。当巨大的轰鸣声响彻戈壁时,作为核心研发人员的贺麓成没有欢呼,只是默默地握紧了拳头,心中浮现的,是姨妈的脸。他做到了,他成了对国家有用的人。 姨妈病重时,他从基地匆匆赶回,却还是没能见到最后一面。葬礼上那声痛哭,是他对这份契约最深情的回应。是姨妈的爱与教诲,而不是毛家的姓氏,真正塑造了他的品格。 即便后来成为“两弹一星”功勋奖章的获得者,贺麓成依旧是那个朴素的“老贺”。他坐公交车,穿旧衣服,住在简陋的民居里,从不接受任何采访。他用一生守护着“贺麓成”这个平民身份。 直到晚年,他才向后代吐露心声:自己用“贺”这个名字,完成了对姨妈的承诺。他的一生,对得起姨妈的付出。 然后,他郑重嘱托后人,应当恢复“毛”姓。此刻,“贺”这个姓氏完成了它的终极使命——它如同一座桥,成功地将毛家的血脉,从战火纷飞的年代安全地“渡”到了和平的彼岸。 贺麓成,这个名字,是保护生命的盾,是践行一生的约,更是一座连接血脉的桥。他的一生证明,一个人的价值,最终是由他的作为与奉献来定义的,而非那个简单的姓氏。 主要信源:原人民文摘:共和国导弹专家贺麓成