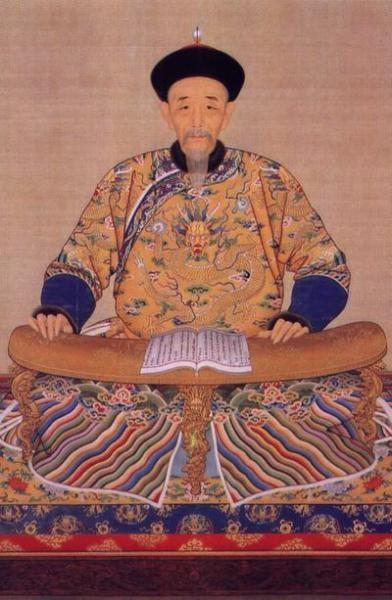

1750年,乾隆病重,太医吓得瑟瑟发抖,一乡下郎中把脉后,大哭道,“没救了,没救了!”乾隆听罢,哈哈大笑,“赏!重赏!” 这郎中,还真不是一般人。他叫黄元御,一个本该在官场大放异彩,却被命运一脚踹进医道的“小神童”。 黄元御出生在山东一个官宦世家,祖上好几代都是当官的。搁现在,那就是“官二代”。他自个儿也争气,脑子活泛,读书过目不忘,15岁就考中了秀才,搁当时那叫“神童”级别。家里人高兴坏了,觉得这孩子将来必定是状元之才,光宗耀祖的重担就交给他了。 可老天爷有时候吧,就爱开玩笑,而且一开就是个能把人整趴下的大玩笑。 就在黄元御16岁那年,一场突如其来的眼疾,彻底改写了他的人生剧本。 起初只是眼睛红肿,血丝密布,家里人没当回事,就近找了郎中看。结果,庸医误诊,药不对症,几剂汤药下去,黄元御的左眼……失明了。 在古代,想当官,那是有“硬性指标”的,其中一条就是“五官端正”。你这左眼都瞎了,还怎么参加科举?怎么入仕为官? 这条路,就这么硬生生给堵死了。 从“天之骄子”到“残疾之人”,这落差,比坐过山车还刺激。黄元御崩溃了,整日把自己锁在房里,酗酒、消沉,十年寒窗苦读的墨水,仿佛都变成了苦水。 眼看这孩子就要废了,他的一位朋友,也是后来的名医刘大吉,实在看不下去。他跑来劝黄元御:“老弟,你这么聪明,难道就这么认栽了?老话说‘生不为良相济世,亦当为良医济人’,你当不了官,难道还不能当个好医生吗?” 这话如同一道光,瞬间劈开了黄元御心里的阴霾。 对啊,我当不了“良相”,我还可以当“良医”!我这眼睛,不就是被庸医害的吗?那我就去学医,去治病救人,让这世上少一点像我这样的遗憾。 黄元御,这个差点被命运打垮的秀才,决定“弃文从医”。 你别说,读书人搞起研究来,那股劲儿是真不一样。黄元御本就有扎实的文学功底,看起《黄帝内经》、《伤寒论》这些医学典籍,比别人轻松多了。他不仅是看,更是往死里钻研,加上有名医刘大吉的倾囊相授,他的医术简直是“坐着火箭”往上蹿。 他发现,当时的很多医学注解都有问题,就自己动手,先后注解了《伤寒论》、《金匮要略》等经典,纠正了不少错误。他特别擅长用小药方,花小钱治大病,“神医”的名号就这么在民间传开了。 这名声啊,一传十,十传百,最后就传到了紫禁城。这才有了开头那一幕。 可黄元御被召进宫后,压根不想去。他给的理由特实在:“我一个乡下郎中,籍籍无名的,哪敢给‘真龙天子’看病啊?” 乾隆一听,嘿,这人有意思,还跟我玩欲擒故纵?朕的好奇心被你勾起来了。 “再召!直接授予五品顶戴花翎,让他进太医院!” 这下不去也得去了。黄元御硬着头皮进了宫,可他没想到,乾隆爷还在等着“调戏”他呢。 乾隆压根不信什么民间郎中,他想试试这家伙到底有几斤几两。于是,他让一个宫女躺在龙床上,拉上床幔,只伸出一只手腕,让黄元御诊脉。乾隆自己呢,就躲在屏风后面偷看。 黄元御哪知道这阵仗,跪在床边,手指往那手腕上一搭。 这一搭,他后背的冷汗“唰”就下来了。 不对啊!这脉象……这分明是女子的脉象啊!可这明明是龙床,太监们口口声声说是“皇上”。 黄元御脑子飞快地转,是自己学艺不精,诊错了?还是……这里面有诈? 他额头的汗都快滴下来了,旁边的太医还催:“黄大人,皇上的病,到底该用什么药方啊?” 黄元御心一横,反正伸头是一刀,缩头也是一刀,不如实话实说。 他猛地站起来,对着床幔大喊:“龙体凤脉,草民无法医治!” 这声儿一出,旁边的太医直接怒斥:“胡说!皇上乃千金龙体,怎能为凤脉?” 黄元御也不辩解,就那么站着。 就在这时,屏风后面传来了乾隆的笑声:“哈哈哈哈!有意思!赏!重赏!” 众人这才恍然大悟。 黄元御也算松了口气,知道自己这关是过了。但他也憋屈啊,好嘛,合着你们君臣上下拿我当猴耍呢。 不过,戏耍归戏耍,病还得看。 乾隆这回老实了,坐在椅子上,伸出手。黄元御定下神,重新搭脉。 这一诊,他心里有数了。 他对乾隆说:“皇上,您这病啊,说大不大,说小不小。其实没啥大碍,就是药吃得太多了。” 啥?药吃多了? 太医院那帮人,天天给乾隆喂的都是人参、鹿茸、灵芝,各种大补之药。可乾隆根本不是虚,他是“是药三分毒”,那些珍贵的药材吃下去,排不出来,全堵在身体里,成了“药毒”。 太医们越治,乾隆的身体负担就越重,病当然好不了。 黄元御的诊断,可谓一针见血。他开了个极简单的方子,核心就是“排毒”,把体内的药毒给清出去。 没过几天,乾隆果然神清气爽,病全好了。 这一下,乾隆是彻底服了,当即手书“妙悟岐黄”四个大字,赐了匾额。黄元御也正式留在了太医院。

![乾隆真是职业皇帝名不虚传[吃瓜]](http://image.uczzd.cn/5141156089266685545.jpg?id=0)