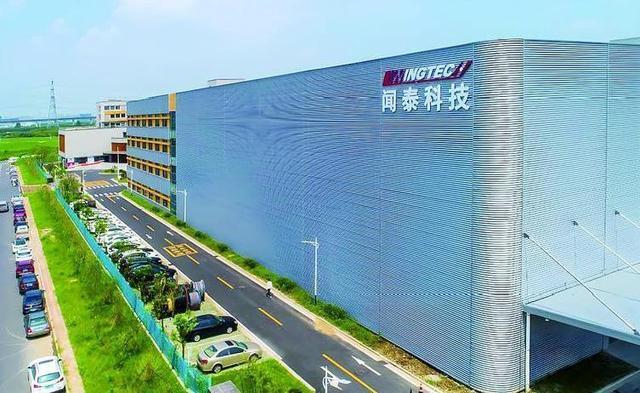

荷兰抢劫安世,欧洲没有任何国家觉得不对,也没有觉得这么做是不对,也没有任何国家去谴责,他们只是在讨论安世对汽车的影响,这一幕把所谓的欧洲文明扒得干干净净,露出了底下藏着的强盗底色。 先把画面摆清楚:一个在欧洲注册、深度参与汽车芯片供应链的企业,被政策风向裹挟。管制名单一变,贸易许可一收,订单节奏立刻乱套。会议桌上最响的声音,不是问“公平吗”,而是问“车厂库存够不够”。当金融圈、产业圈都把视线盯在“车还能不能下线”这道算式时,另一个问题被静音:规则是否被任意改写。 安世的名字原本低调。做分立器件、功率器件、车规芯片,和消费电子热点没什么关系。平时见诸报端,往往是产线扩能、认证升级、交期缩短。风向转冷后,关键词换成了“审查”“许可”“外溢风险”。荷兰早期按下出口控制快进键,欧洲几家机构立刻连锁跟进,语气里全是“防范”“安全”。对产业链而言,话术只要换一种说法,就能把原本中性的商业关系,推到政治坐标里。 很多人问:安世到底触到哪根红线?从公开信息看,安世身处车用与工业链条,产品技术成熟、迭代稳健,远离顶尖制程。真正让人惊讶的并非技术,而是节奏——政策一步到位,审批口径一夜翻篇。你会看到一条熟悉的路径:先扩张“外溢风险”的定义,再把“正常出货”嵌进许可制度,最后把“许可可能变数”转嫁给供应商。规则没写“禁止”,效果等同“冻结”。 这套玩法,在欧洲并非孤例。能源上玩过,医药上试过,航材上也用过。逻辑很简单:遇事先谈“价值”,落地再看“利益”。当争议来到半导体,口号依旧高尚,落地依然现实。道德叙事抬得很高,执行层面盯着产能、备货、毛利。于是你会看到一种奇怪的分裂:嘴上说文明,手里算库存;台上讲原则,台下敲清单。 把镜头拉近到车厂。线体不等人,缺一个小小的二三极管,整车就下不了线。于是计划经理最关心的,变成“安世下周能不能交,备选是不是要换”。有没有被“抢劫”的感慨?有;会不会写进董事会纪要?不会。风险可控才是KPI,情绪价值不在考核表。就这样,关于公平与否的讨论,被车厂的交付压力彻底稀释。 这并不意味着“毫无反对”。欧洲内部也有不同声音,学界、产业协会、个别议员偶尔提醒规则边界。只可惜,在舆论与利益交织的天平上,这些提醒显得太弱。媒体标题更愿意提“供应冲击”“汽车订单”,而不是追问“流程合不合规”“补偿如何执行”。舆论关注点被带偏,叙事重心自然就倾斜。 很多评论把这次风波称作一次“文明压力测试”。测试题不难:在强烈的地缘政治拉扯下,能否保持程序正义、契约精神、可预期监管?答卷给出的是另一种路数:把风险阈值拉到最大,再以“先止血、后复盘”的方式压过去。安世不过是一个放大镜,把长久存在的手法照得更清楚。 说到“抢劫”,有人觉得词太重。可在企业视角里,资产不动也能被“拿走”——不是拿机器,而是拿定价权、议价权与时间权。许可制把时间变现,审批把不确定变成成本,谈判桌上谁拥有“拖延”的按钮,谁就能切走对方利润。企业算不过去,就会用裁员、砍扩产来对冲,这些代价转一圈,又落到产业工人和消费者身上。 更吊诡的,是“合理化”的叙事速度。一天之前还在质疑公平,一天之后就开始学习新规流程。研讨会的主题从“是否正当”切换成“如何合规”。供应链适配很快,价值讨论很慢。文明的外衣还在,里面的骨架已换。大家都知道哪里变了,却不愿意承认。 很多人把目光盯在ASML、EUV、顶尖制程那条线,以为故事只发生在天花板。安世这类做分立与功率的公司提醒大家:地板同样会塌。不是每一次震动都来自最尖端。汽车、白电、工控,这些“老实”的场景,同样被政策风暴裹挟。一枚看似普通的二极管,一旦缺位,整条工业链都会失衡。 也许最应该追问的,是补偿与救济。审批拖延产生的损失谁兜?合同时约定的交付如何界定“不可抗力”?监管机关的口径能否公开透明、接受司法检验?企业能不能拿到明确、可复用、可追责的文本?这些问题若缺位,文明叙事就成了装饰,遇到利益冲突就一脚踢飞。 这场风波还有一个隐形后果:信任坍塌。供应商开始在欧洲与非欧洲之间分摊产能,客户把下单拆成多条渠道,法务把条款写得更硬,金融对冲更激进。每一次“先卡再放”,都会逼着产业链学会“去依赖”。短期看供应恢复,长期看信任打折。被动挪腾一次,心里会记一辈子。 至于安世,风眼中的公司总会先学会沉默,然后学会迁移。产线会调整,客户会分散,团队会适配。更该被记住的,是规则怎样被打开,又怎样被关上。每一次“快”,都在自证一种能力——在价值与利益之间,随时能把天平扳向后者。你说这像不像“抢”?企业给出的答案很诚实:钱没少花,时间没拿到,机会被人端走。

格格巫

想当强盗实力不允许呀!

王志强

弄痛他

用户14xxx14

对付霉西方强盗,我们就得使出比强盗更无情的杀戮——斩草除根、绝不宽恕!

用户12xxx31

黔驴技穷

大罗

欧洲从来就是虚伪的!

支持面店老板

我们得法理坐实荷兰抢劫事实,否则各种狗腿子也来咬一口

胎不梭舅子爷

安世抢夺,彰显了西方的强盗基因。嘴上平等、民主,实则欺世盗名