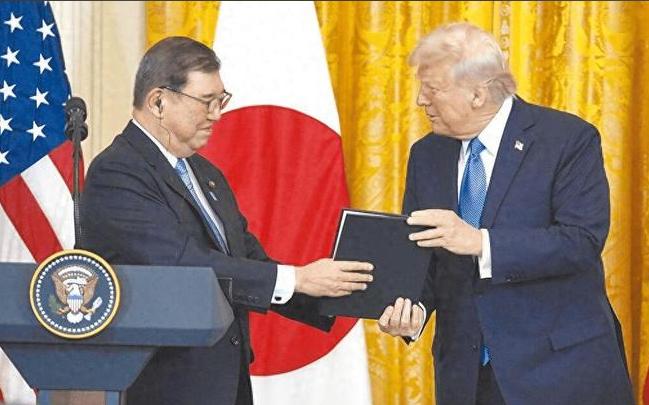

美国的最大贡献,就是成功压制了日本,让这个国家没能成为超级大国的霸主! 从1968年开始,日本人口过亿,智囊团的计划是在2030年之前人口翻倍,变成超级大国,仅次于美国自己。可谁料美国从1979年便开始筹划打击日本。 日本曾经离霸主的位置,就差临门一脚。 1968年,日本人口突破一亿,国内精英信心爆棚,制定了一个惊人计划:到2030年人口翻倍,经济规模冲上全球第二,成为仅次于美国的超级强国。 这一年,美国还在为越战焦头烂额,而日本却已经在汽车、电子、造船等领域全面起飞,丰田、本田、索尼、东芝、日立……成了全球热销的代名词。 但是美国不愿意看到一个新的“美国”在亚洲诞生。尤其是一个靠出口打败美国制造的国家。 日本商品几乎横扫了美国的消费市场,汽车、电视、磁带机,连芯片都开始压倒英特尔。 日本的GDP在1978年超过苏联,成为仅次于美国的世界第二大经济体。美国认定,日本不是盟友,而是威胁。 真正的打击从1979年开始。卡特政府没有大张旗鼓,但已经在布局。到了里根上台,美国开始正式动手。 1981年,美国逼迫日本签下《自愿出口限制协议》,把日本汽车出口数量锁死在168万辆以内。 日本车企虽然选择在美国建厂,但利润被压缩,技术优势被摊薄。 随后,美国对日本半导体下了毒手。1986年,《日美半导体协议》诞生,日本被迫开放芯片市场,接受外国芯片必须占20%的条款。 美国又以“倾销”为由,对日本芯片加征100%关税。东芝因为所谓的“东芝事件”遭遇全面制裁,日本半导体行业一夜之间从巅峰滑落。 原本掌握全球50%市场的日本芯片企业,如今只剩下回忆。 最致命的一击,是1985年的广场协议。美国联合德国、法国、英国强迫日本签字,要求日元升值。 结果短短三年内,日元兑美元汇率从240:1升到120:1,日本出口竞争力被腰斩。 日本政府为救经济,不得不放宽信贷、实行低利率,结果大量资金涌入房市和股市,泡沫迅速膨胀。 1990年泡沫破裂后,日本进入“失去的二十年”,其实远不止二十年。 美国还在政治和军事上牢牢控制日本。通过《美日安保条约》,美国在日本驻扎了85个军事基地。 日本防卫预算被限制在GDP的1%以内,连想拥有一支“正常军队”的权利都被剥夺。 美国甚至连日本首相的外交言论都要“事先通报”。一个国家如果连独立防务都无法实现,又谈何成为超级大国? 2025年,日本的人口已经不是两亿,而是跌破1.25亿,连续15年下降。老龄化严重,年轻人不婚不育,劳动力严重不足。 这不是单纯的社会问题,而是美国打压政策的长期后果。 当年制定2030年人口计划的那些智囊,如今早已退休甚至去世,但他们的蓝图,已经在广场协议签署那一刻被撕碎。 更讽刺的是,美国的打压并没有守住它的霸权,反而打开了亚洲多极化的大门。日本产业链外迁,中国、越南、韩国、台湾趁势崛起。 三星、台积电承接了日本放弃的半导体技术,中国成为新制造中心。美国想压住一个日本,却意外扶起了整个东亚。 历史喜欢重演。2025年,特朗普再度掌权,重新挥舞关税大棒,对全球征收“对等关税”,声称这是“国家安全”的需要。 这和当年对日本的操作一模一样。现在的目标是中国,芯片禁令、技术封锁、产业脱钩,几乎照搬了上世纪八十年代的剧本。 但这次,中国的抗压能力远远超过当年的日本。 日本的失败,是一个深刻的教训。不是因为日本不够强,而是它的崛起太依赖美国市场,太相信“盟友关系”。 一旦被认定为威胁,美国转身就会下狠手。日本没能成为超级大国,不是因为它做得不够,而是因为它做得太好,让美国感到恐惧。 对亚洲国家来说,日本的故事不是遥远的过去,而是近在眼前的警示。美国扶植盟友从来不是出于善意,而是出于利用。 一旦盟友有了自主意识,就会立刻被压制。美国的最大贡献,不是带来了和平,而是设计了一套遏制机制,把潜在对手一个个拉下马。 如今的日本,已不再是那个挑战美国的日本。它在经济上逐渐边缘化,在外交上步步退让,在科技上原地踏步。 它用自己的沉默,为美国霸权的延续提供了证据。但它的沉默,也让整个亚洲看清了现实:一个国家的命运,不能寄托于他国的善意和联盟协议。 美国成功压制了日本,却无法阻止亚洲崛起。一个日本倒下去,会有十个新兴国家站起来。 霸权可以延缓趋势,但终究挡不住时代的洪流。美国也许能压制日本一次,但未必能压制下一个日本,或者下一个中国。