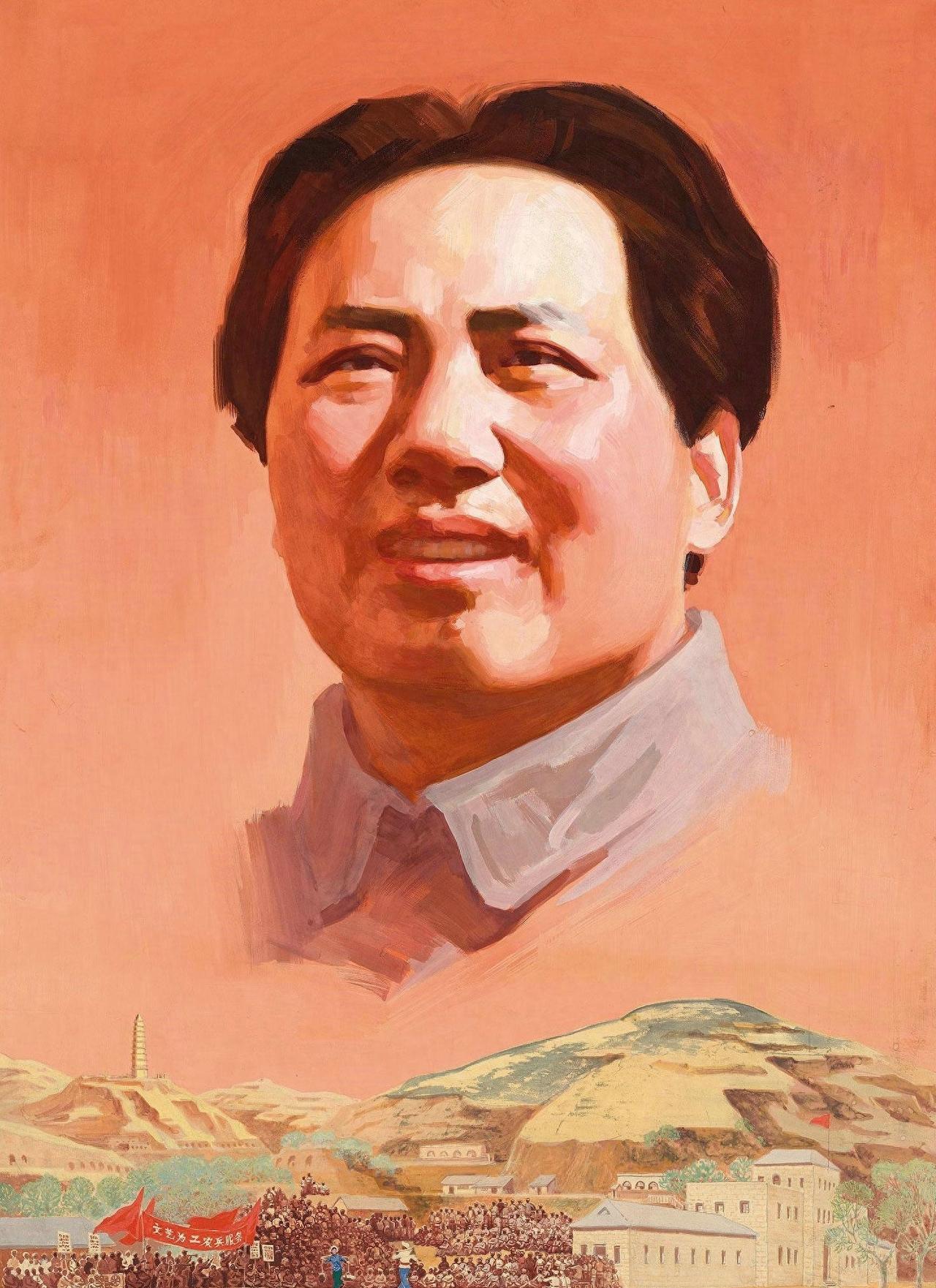

[微风]毛主席留下的是五千亿斤粮食,五百万吨棉花,二十多亿美元,六百多吨黄金,还有两万多公里的铁路,一百多万公里的公路,八万多座水库,无数的矿山和油田。 毛主席时期,国家在工业和国防领域取得了显著成就,能造出万吨轮船、发射人造卫星、研制出核潜艇,但普通民众的物质生活相对匮乏,衣服带补丁是常见情况,许多生活用品需要凭票购买。 而这种简朴是自上而下的,毛主席自己就带头过苦日子,睡衣上有73个补丁,使用廉价牙粉,困难时期还曾七个月不吃肉,甚至因此身体浮肿,与民众一同承受物质短缺的状况。 这一现象背后,是当时国家明确的战略选择:把有限的社会财富,大部分投入到国家长远建设中,只留下满足民众基本生活需求的部分。 所以一方面,国家资产快速积累,除了上述基础设施和物资,钢铁产量大幅提升,从零建立起独立且门类齐全的工业体系,国家实现了收支平衡,没有外债; 另一方面,普通人的个人财富增长缓慢,物质生活保持简朴,这并非无序的贫穷,而是有计划的资源倾斜,目的是为子孙后代打下坚实的发展基础,那一代人为此勒紧了裤腰带。 要让上亿民众甘心过苦日子、全力投身建设,离不开当时的精神引导,首先是扫盲工作的推进,全国文盲率从80%大幅下降到20%以下,这不仅让民众学会识字,更传递了“集体有力量”“为国家奉献”的理念; 其次是社会风气的净化,卖淫、赌博、吸毒等旧社会的陋习被彻底铲除,同时严厉打击贪腐,哪怕是刘青山、张子善这样的高官,贪腐后也被依法处决,树立了“为公光荣、为私可耻”的社会导向; 此外,还涌现出王进喜、焦裕禄、雷锋等榜样人物,他们艰苦奋斗、无私奉献的精神被广泛传播,让不计报酬、全力建设国家成为社会风尚,也让民众把物质匮乏的辛苦,转化成了建设国家的使命感,成为推动国家建设的强大动力。 当时国家之所以做出这样的选择,是因为没有其他更好的出路,建国初期,我国面临着严峻的国际封锁,还受到核威胁,“活下去”是首要问题,因此国家发展始终围绕“生存优先”展开。 比如“三线建设”,国家调集近千万人力、耗费超两千亿资金,在中西部深山里建起约两千个大中型工厂,核心目的是备战,打造安全的战略后方; 在工业化路径上,选择优先发展重工业,因为只有能自主制造喷气式飞机、运载火箭等装备,才能在国际上立足,不被他国欺负,而满足民生需求的轻工业和农业,则暂时放到了次要位置。 这个选择虽然代价巨大,但取得的成果影响深远:我国人均寿命从建国初的35岁提升到65岁;当年“三线建设”留下的工业和能源基地,如今仍是西部大开发的重要基础,这说明,当生存是首要矛盾时,国家长远的安全必须优先于眼前的物质富裕。 回过头看,那个年代的建设成就是在物质匮乏的条件下,依靠精神力量的支撑和生死存亡之际的战略抉择实现的。 毛主席的补丁睡衣和满屋子书籍,正是这一逻辑的生动体现——极度压缩个人物质享受,全力追求国家和民族的长远发展。 那一代人留下的,不仅是铁路、水库、工厂等物质财富,更有一种在绝境中创造奇迹的发展智慧,这也是这段历史值得我们深入理解的核心。 信源:中国新闻网 “我们的目的一定能够达到”——毛泽东同志论实现强国目标

![越是长大,越是出社会,越是阅历多,越是觉得毛主席的伟大[赞]](http://image.uczzd.cn/16149208597581220698.jpg?id=0)