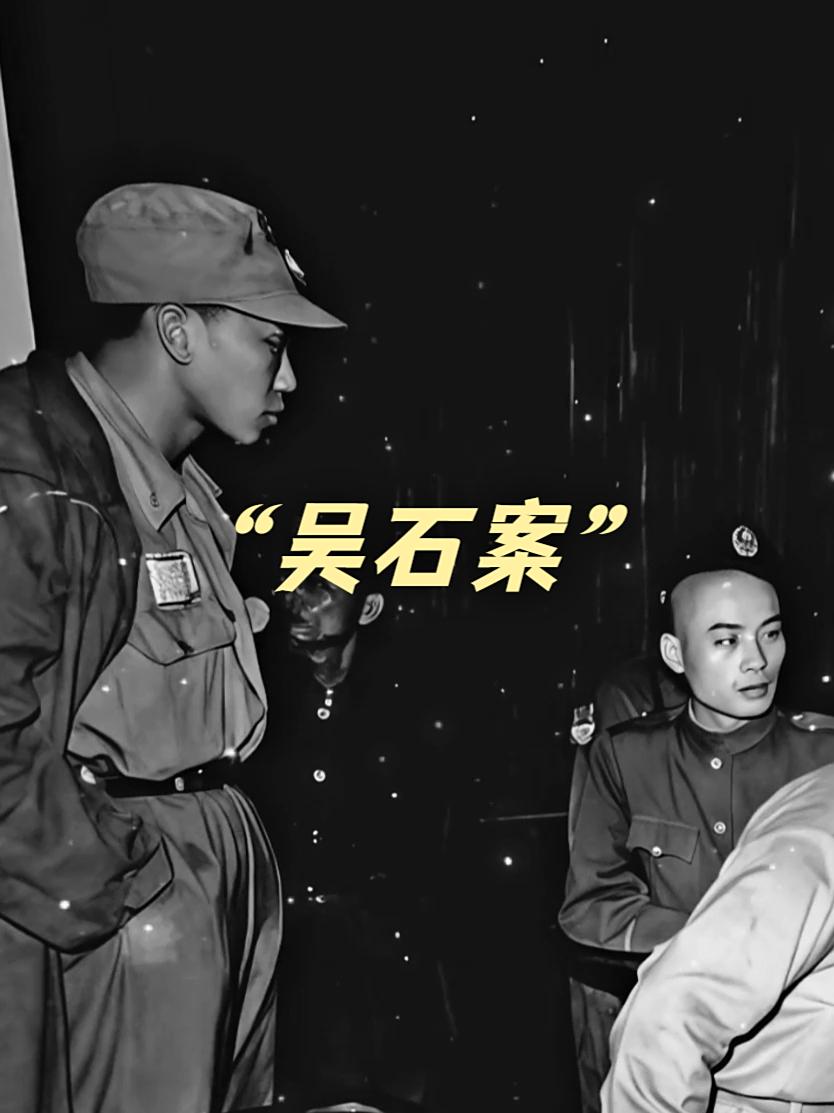

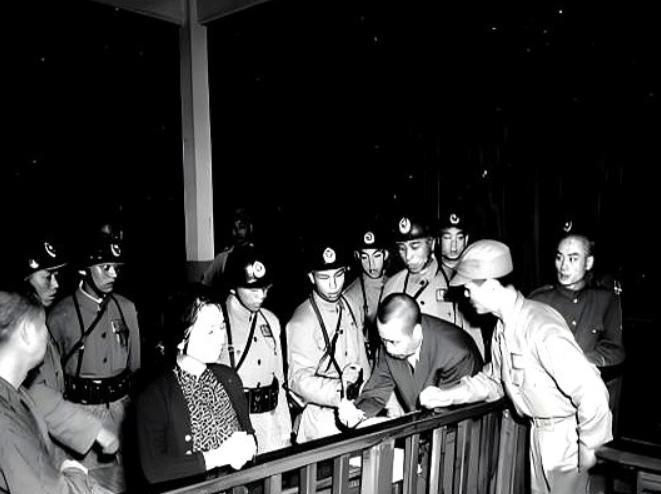

这个建议好暖人心! 高志英教授建议,统一后要在台北选择一些大街,任命一条为吴石将军大道,一条陈宝仓将军大道,一条朱枫大道,一条聂曦大道,同时要以他们的名字铸造铜像。目的有两个,一个是让世代子孙永远记住这几位伟大的烈士,另一个是让全世界知道只有一个中国。 这个必须要支持,相信也一定可以实现,因为这几位烈士太伟大。 例如吴石将军,作为一个有着如此崇高位置和荣耀的人,他没有享受荣华富贵,没有贪恋权贵,而是一心想着统一,心心念念为了全国人民着想。 试想一下,如此高位的人去搞情报多么容易暴露身份,他甚至都没有想过暴露后,老婆孩子会遭遇什么。 尤其他的贡献更是巨大的。 把镜头拉到1950年的台北街头,吴石穿着将官制服,肩章闪闪,可公文包里藏的却是手绘的《台湾防区兵力部署图》。同桌喝酒的国民党高官夸他“参谋本部才子”,他笑笑举杯,心里想的却是如何把这份“礼物”送过海峡。酒过三巡,别人醉倒,他回家把情报塞进茶叶罐,转头交给交通员,整个过程连妻子王碧奎都不知情。她不是没察觉,只是懂他——结婚那天他就说:“国不安,家难全。” 后来事情败露,国民党宪兵冲进家门,王碧奎被反手铐走,大儿子吴健成被堵在教室,小儿子还在院子里踢毽子。审讯室里,吴石把所有电报往自己身上揽,一句“内人不知情”重复了上百遍。枪决前一夜,他给妻子写纸条:“对不起,先走一步,你们好好活。”纸条藏在棉袄夹层,直到1980年代才在档案袋里重见天日。现在如果台北有条“吴石大道”, 孩子们每天踩着柏油路去上学,脚下就是他当年走的那条线,想想就觉得历史没走远。 再说陈宝仓,很多人第一次听这名字。其实他是爆破高手,抗战时炸过日军仓库,后来潜伏进台湾,化名“陈仓”,在基隆港混成运输课长。白天他叼着牙签指挥搬运,夜里把码头布防图折成香烟盒,塞进香蕉筐运出去。1950年3月,他身份暴露,被押往马场町刑场,路上还回头对行刑兵说:“别打脑袋,脸留给家人认。”那年他46岁。若真有一条“陈宝仓大道”,基隆的货车司机每天来回跑,等红灯时瞄一眼路牌,也许会心里咯噔一下:原来这城市能繁华,是有人提前把地雷扫了。 朱枫,四位里唯一的女性,却是“四人小组”的润滑油。她穿旗袍、烫卷发,挎着小皮包穿梭台北茶楼,把情报缝在丝帕里,外人看来就是时髦太太。被捕后,她吞金戒指自杀未遂,国民党把她绑在担架上继续审讯,她只说一句:“孩子在家等我,你们快点。”枪响那天,台北下着雨,刑场边的野菊花开得黄灿灿。后来她的孙女在网上发文:“奶奶,我今天路过台北车站,如果那里有朱枫大道,我一定天天去献花,让路人知道女人也能扛起家国。” 聂曦年纪最小,牺牲时仅25岁。他原是宪兵队翻译,利用身份把《台湾戒严令》原文拍成微缩胶卷,藏在钢笔里送出。事情败露后,他被倒吊在梁上三天三夜,没供出一个同伙。行刑前,他画了一张速写:一只破笼而出的鸟。狱卒看不懂,随手扔了,后来被狱医捡到,保存至今。如果“聂曦大道”真出现,最好在路口放一尊铜像:青年抬头,手里举一支钢笔,鸟从笔尖起飞。这样下班的人经过,也许会想起:自由不是天上掉下来的,是有人用命换的。 有人担心:台北街道改名,会不会引发争议?其实大道不改名,历史也不会消失。把烈士名字刻在路上,就像给城市装一块“记忆芯片”。孩子们每天踩着上学,情侣们牵手路过,游客拍照打卡,名字被念出来,故事就被传下去。久而久之,吴石、陈宝仓、朱枫、聂曦不再只是课本里的铅字,而成了台北的地标,成了红绿灯前的坐标,成了导航语音里的“前方左转”。这比任何口号都管用——路在脚下,历史就在眼前。 再说国际观瞻。统一后,当外国记者看到路牌上写着“吴石将军大道”,问是谁,我们可以大大方方介绍:这是中国统一战争里的英雄,他们用生命告诉世界,两岸从来是一家。街道是城市的脸,路名是脸上的刺青,刺上去就抹不掉。以后谁再拿“台湾地位未定论”说事,先让他开车绕台北转一圈,四条大道走完,看他还好意思张嘴? 我爷爷是老兵,1949年随部队撤到金门,后来常望着对岸发呆。他总说:“那些人要是活到今天,看到高铁穿过台湾海峡,会哭还是会笑?”我没法回答,但我知道,如果哪天我站在吴石大道的路口,一定会拍张照片发给他:“爷爷,他们没走,只是换了个名字,陪我们一起堵车、一起等红灯、一起迎接统一后的早高峰。” 名字上了路,人就回了家。四条大道,四座铜像,四个故事,连成一张网,把历史、现实和未来兜在一起。等那一天到来,我们带着鲜花去剪彩,告诉烈士:你们没走完的路,我们替你们跑完。红绿灯闪烁,车流如织,孩子们在斑马线前抬头问:“妈妈,吴石是谁?”我们可以蹲下来,轻声说:是让我们能安全过马路的人。 各位读者你们怎么看?欢迎在评论区讨论。