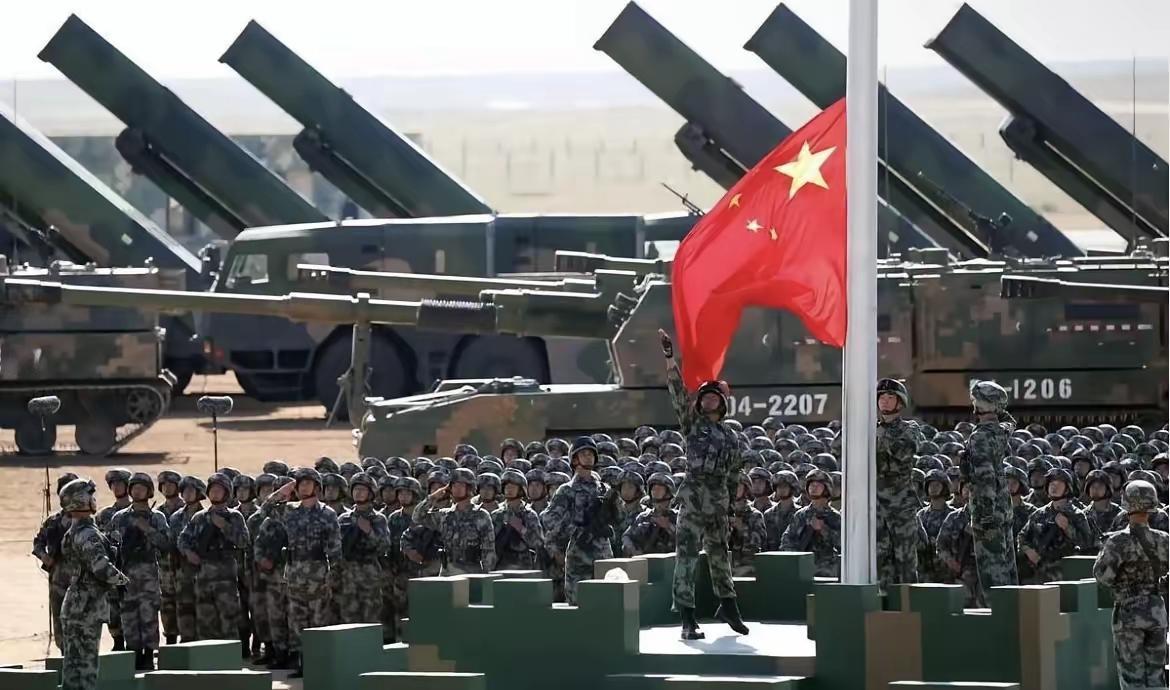

俄媒, 要是中国打仗,会有很多国家对付中国,别以为有航母和导弹就可以不用怕了,只有动武力,把对手彻底打疼的时候,一切都迎刃而解,才能赢来真正的尊重与和平。 麻烦看官老爷们右上角点击一下“关注”,既方便您进行讨论和分享,又能给您带来更多优质的内容,感谢您的支持! 军力是国家安全的一部分,但从来不是达到稳定与尊重的单一万能钥匙。俄媒的论调在舆论上具有震撼力,也反映出国家间博弈中“以武示强”的传统思路,但国家安全的成败往往取决于军事、经济、外交和信息等多维手段的综合运用,而非单靠一次痛击便可化解深层矛盾。 航母、导弹等硬件确实能带来投射能力和震慑效果,但这些能力常常具有“象征性”与“限制性”并存的特点。航母在某些场景下更多发挥威慑与政治示威的作用,而非在高强度、对称冲突中决定性取胜;装备并不等同于无条件胜利,运用它们还需要完整的战术、情报、后勤和空中预警能力支撑。 多国战略分析与公开研究反复指出,航母在区域影响力展示中有其价值,但在与同等或更强对手的正面冲突中存在显著局限。把军事装备神化,容易低估战争的长期代价和不确定性。 战争的成功与否,不仅取决于初期的打击力,还取决于后续的政治效果与国际反应。现代国际体系中,军事行动会引发制裁、经济断链、外交孤立和长期消耗——这些后果往往比一次战役带来的短期“痛”更具杀伤力。 学术界对威慑与强迫的研究表明,单纯依靠武力来实现政治目标(即“以武逼服”)的成功率有限,常常受制于对手的反制能力、国际社会的联合行动以及战争的可控性问题。换言之,把“打疼对手”作为追求尊重的策略,忽视了战争会塑造怎样的长期结构性损失与反弹。 再者,信息战与舆论战在当代冲突中扮演越来越重要的角色。国家间的结盟与对立不再单纯靠军舰的多少来决定;媒体、外交话语和经济纽带同样能构建或瓦解一个国家的国际地位。 中国与俄罗斯在近年来在某些问题上显示了协调与互助的倾向,但这类伙伴关系也伴随复杂的利益纠葛与外界反制措施。 国际环境的复杂性意味着,单靠武力赢得“尊重”的逻辑,会被多元的国际回应与制度性制衡所稀释。面对可能的危机,信息与外交的铺垫、盟友的博弈、供应链的脆弱性,都会改变军事行动的战略回报。 最后,尊重与和平是长期政治资本的积累,不是一次性通过武力就能买来的商品。真正有效的国家影响力来自于综合国力、制度吸引力、经济互依与稳定的国际规则参与。 历史上的许多冲突显示,短期的胜利往往换来更长久的对抗;而那些能在危机中通过谈判、制度与分配利益达成平衡的国家,更容易在国际上获得可持续的安全与尊重。把战争浪漫化或把“将对手打疼”视为修成正果的方法,是危险且短视的。 俄媒的强硬言辞提醒我们战争仍是国际关系的一张可能牌,但不能把它当作首选解法。军力需要被智慧、耐心与国际治理能力所约束和补充。 对任何国家而言,追求安全与尊重的更稳健路径应当是:稳固国防以形成可信威慑,同时通过外交、经济和规则建设来降低冲突风险,增强国际互动中的互信和互利。盲目崇拜武力或把“痛击对手”当成赢得尊重的捷径,注定忽略战争带来的深远代价与不确定风险,应当被冷静的现实主义与历史经验所校正。

chen xian sheng

我们中国的东风导弹系列国之重器,导航定位横扫天下所有的目标,这就是坐在家里向世界打击任何一个目标,就是你们的死地!