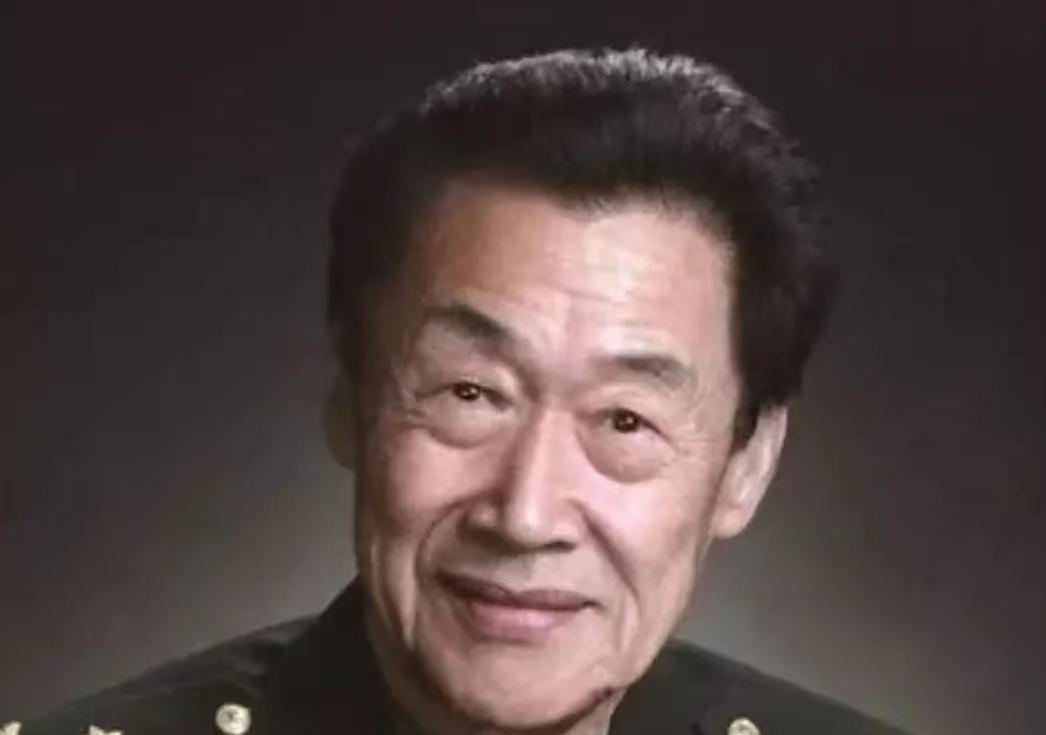

神舟五号背后的世纪托付 神舟五号落地,杨利伟出舱,全国都疯了。 工作人员冲到钱学森家里报喜,那个92岁的老人,颤巍巍地抓住来人的手,问的不是杨利伟怎么样了。 他问的是:“王永志,还在吗?” 就这一句,我每次看到都想哭。这句“还在吗”,背后是半个世纪的托付。 时间倒回1964年,酒泉热得能把人烤熟。一枚导弹要发射,结果因为高温,燃料效率变了,射程眼瞅着就不够。 一帮专家急得团团转,都在想怎么再多加点燃料。 当时刚从莫斯科航空学院毕业不久的王永志,只是团队里资历最浅的年轻人,却在众人焦灼之际提出了反常识的建议:不是加燃料,而是卸一部分燃料。这个想法刚说出口,就遭到不少资深专家反驳,在他们看来,射程不足的直接解决方案必然是补充燃料,卸燃料无异于“拆东墙补西墙”。 但王永志坚持自己的判断,他结合在国外学到的热力学知识,反复计算后指出,高温环境下燃料密度降低,原有贮箱若装满燃料,反而会因重量过大增加发动机负荷,导致推力效率下降。卸去部分燃料,能让导弹整体重量与发动机推力达到更优匹配,反而能提升射程。 犹豫再三的王永志,决定直接向时任国防部第五研究院院长的钱学森汇报。钱学森听完他的计算过程和逻辑推导后,当即拍板:“就按这个年轻人的办法办!”正是这次关键的信任,让导弹最终顺利达到预定射程,也让钱学森记住了这个敢于突破常规的年轻人。 此后数十年,钱学森始终将王永志视作中国航天事业的接班人来培养。从导弹研制到载人航天工程,钱学森多次在重要项目中给王永志压担子,手把手教他把握工程全局。上世纪90年代,中国载人航天工程立项,钱学森力荐王永志担任总设计师,他在给相关部门的推荐信中写道:“王永志具备扎实的理论功底与丰富的实践经验,更有敢于创新的魄力,是担此重任的不二人选。” 神舟五号任务启动后,已年过七旬的王永志仍坚守在一线,从火箭发射流程优化到航天员安全保障细节,每一项工作他都亲自把关。而此时的钱学森因年事已高,无法亲临指挥现场,却始终通过秘书关注着任务进展,更牵挂着这位他寄予厚望的后辈的身体状况。 所以当神舟五号成功落地的消息传来,钱学森第一时间询问“王永志还在吗”,藏着的是对后辈的深切关怀,更是对中国航天事业传承的牵挂。他知道,只要王永志在,中国航天后续的发展就有了可靠的带头人,自己半个世纪前播下的航天种子,就能继续生根发芽。 从1964年的导弹发射难题到2003年的载人航天突破,钱学森与王永志的交集,正是中国航天从追赶到突破的缩影。这份跨越半世纪的托付,不仅是两代航天人的接力,更凝聚着中国航天人对国家使命的坚守。 各位读者你们怎么看?欢迎在评论区讨论。