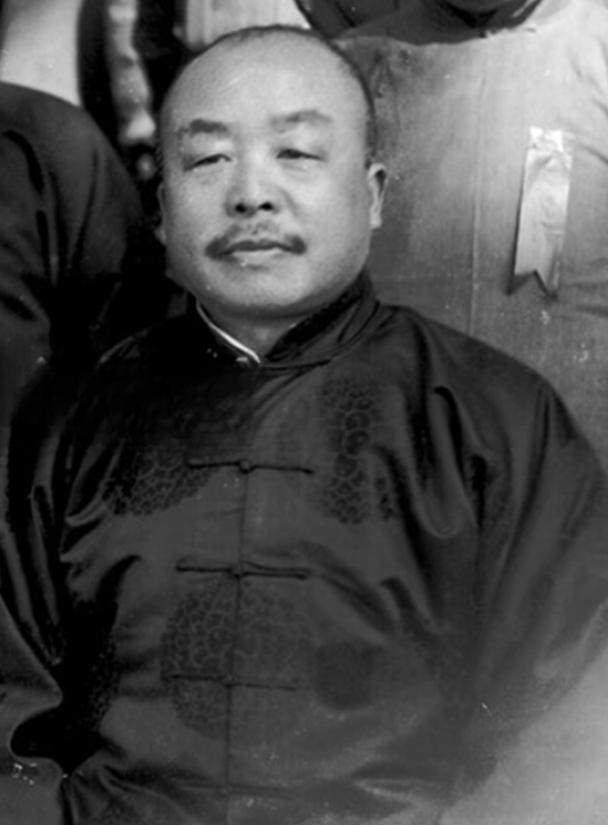

很多人都为吴石将军的牺牲而惋惜,但很少有人知道,就在他牺牲后仅仅8天,台北马场町的同一片黄土上,倒下了另一个更重磅的人物——陈仪,陆军二级上将,浙江省主席。 陈仪这个名字,在抗战时期和战后台湾的历史中,绝不是一个无足轻重的角色。出生于江苏,早年留学日本士官学校,和蒋介石是同班同学。 回国后投身北伐,其后在军政系统中步步高升。抗战期间,他担任浙江省政府主席,战后主政台湾,在“光复”初期扮演了关键角色。 然而,也正是在台湾的这一段经历,让陈仪的政治生命埋下隐患。1945年10月,台湾光复,陈仪率先登陆,接手日据时期的台湾政务,成为“台湾省行政长官”。 这是一个极具挑战性的岗位,一边是刚刚摆脱日本殖民统治的台湾民众,另一边是来自大陆的中央政府与官员团队,文化差异、治理方式、管理思想上的冲突迅速激化。 陈仪在台湾的施政风格,带有典型的大陆官僚色彩。他试图以战时接收的逻辑去管理一个曾被日本统治五十年的地区,一面推行货币改革、一面接管企业资源,导致物价飞涨,民生困苦。 与此同时,大量不熟悉台湾社会的大陆官员进入,滋生腐败,激起民怨。1947年2月27日,“二二八事件”爆发,成为陈仪政治生涯中最大的污点。 事件初期,他未能有效制止武力镇压,形势失控后又请求增援,最终酿成严重流血冲突。这场事件彻底摧毁了他在台湾政界的威信,也成为他日后被清算的重要导火索。 蒋介石对陈仪的态度,从信任到疏远,再到冷处理,变化明显。二二八事件后,陈仪被调离台湾,表面上是“另有任用”,实则已经失宠。 那时国民党内部政治斗争激烈,陈仪在派系中并无强力靠山,他既不是CC系,也不属黄埔系核心圈层,属于那种“重要但不核心”的人物。 到了1949年,国民党在大陆节节败退,陈仪被任命为“浙江省主席”,试图阻挡解放军南下。然而,这只是个临时性的安排,浙江很快解放,陈仪在宁波被俘。 被俘后的陈仪并未像其他战犯那样被立即审判,一度被安置在南京,条件不差。新中国成立初期,对国民党高级将领的处理政策相对宽和,采取“区别对待、争取团结”的方针。 像杜聿明、宋希濂等人,后来都有机会参与国家建设。但陈仪的情况特殊,他在台湾的治理经历,尤其是与“二二八事件”关联过深,使得他很难脱身。 更关键的是,吴石案的爆发,成为导火索。国民党在台湾开始大规模清查“匪谍”,将吴石等人处决。在这种背景下,作为昔日在台高层的陈仪,也被正式列为“潜在内应”和“泄密者”。 1950年6月18日,陈仪被押送至台北马场町,执行死刑。一个曾经手握一省之权、与蒋介石并肩北伐、叱咤台湾政坛的军政要员,就这样在一片无声的黄土地上结束了生命。 他的死,与吴石一样,是一场政治风暴的收尾。有所不同的是,吴石的牺牲,乃是对中共隐蔽战线的报复之举;而陈仪的殒命,更似国民党内部权力结构完成重组后的一场清算。 陈仪的命运,是那个时代许多“中间人物”的缩影。他不是铁杆抗共者,也非坚定革命者,而是在大时代中左右为难的旧制度产物。 他既想保持对蒋介石的忠诚,又在政治现实中被边缘化,最终成为一枚可以被牺牲的“棋子”。他的死,既是个人命运的终结,也折射出当时政权在危机中如何通过高压维稳、通过清除异己来重塑权力秩序。 吴石和陈仪,两人八天之隔,倒在同一片土地上,背景完全不同,命运却殊途同归。这不是偶然,是历史的必然。在动荡年代,个人的生死往往被置于国家存亡、政权稳定之下。 素材来源:《台湾·1945》| 陈仪:台湾需要一场文化重建 2025-09-12 09:44·台海网