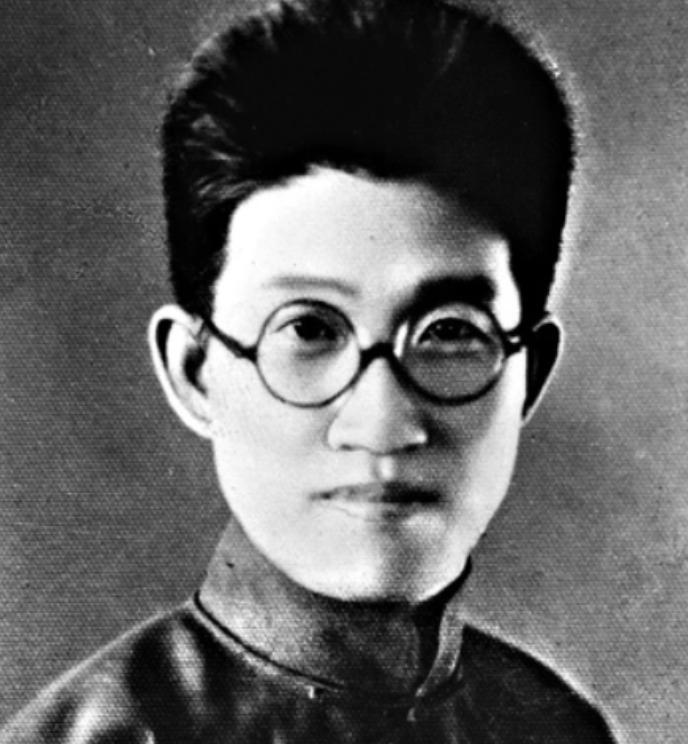

1941年,抗联二号人物魏拯民因叛徒出卖,身负重伤,牺牲的前一天清晨,在洗完脸后把照顾他的女战士金哲镐叫到了身边,并从怀里掏出一枚戒指递给了她。 谁都没想到,这次转移竟成了诀别。1941年3月,那阵子牡丹岭密营的天特别冷,雪盖得厚,风吹得透骨。 他已经病得下不了炕,胃痛得打滚,心脏时不时抽着疼,连话都说不清楚。但他还是坚持不让人背,说怕暴露密营。 魏拯民,这个名字在抗联里几乎是个传奇。 他是抗联第二号人物,跟杨靖宇并肩打过仗,指挥过红旗河战斗,也写过《政治读本》教战士认字。 他说:“我们不光得打仗,还得让战士知道自己为啥打仗。” 可问题来了,到了1940年冬天,战线越来越紧,敌人围得死死的,连山林里的松子都快被掏光了。 人吃不饱,天又冻,兄弟们一个个都熬不住。 他撑着病体指挥作战,最后实在扛不住,只能转入桦甸夹皮沟的密营养病。 那会儿没人知道,他其实已经没多少时间了。 照顾他的是个叫金哲镐的朝鲜族女战士。她才二十出头,跟着部队从东满一直打到南满。 魏拯民信得过她,很多话只跟她说。 那几天,他时常半夜发烧,说梦话,有时候还会突然叫她进来,说几句断断续续的话。 直到3月7日那天清晨,他突然特别清醒。 他洗了脸,坐在炕上,用胳膊撑着身子,叫她坐到跟前。 然后从怀里掏出一个用布包着的小东西,金哲镐接过来一看,是一枚样式很旧的戒指。 他说,这是很多年前,太原一个朋友托他带路费时留下的,他一直没舍得还。 “以后抗战胜利了,去太原,找个叫董秀珍的,把这东西还她。” 他还把那把他一直随身带的手枪交给了身边另一个战士,说:“你们以后还得用它打仗。” 那时候,谁都没往坏处想,觉得他只是想交代点事。可当天晚上,他就再没醒过来。 消息传出去的时候,整个密营都安静了。他们没哭,也没说话,就那么站着,直到天亮。 可很快,事情变了。 三天后,日军突然包围了牡丹岭。有人叛变了。 敌人顺着密营的痕迹一路摸过来,找到了他刚埋下没几天的遗体。 为了制造“击毙抗联首脑”的假象,敌人割下了他的头颅,拍照留档,还在报纸上大肆宣扬。 头颅至今下落不明。 说到这你可能以为,这是个悲剧的结尾。其实没那么简单。 他死后,金哲镐把那枚戒指藏在贴身口袋里,几次差点被搜出来。 后来她混进伪军做情报,一路转到了哈尔滨,又辗转到了山西。 十几年后,她真的找到了董秀珍,把戒指还了回去。 那天两个人抱头痛哭,一句话都说不出来。 那时候,没人知道她是谁,也没人记得那枚戒指的来历。 可她说,魏拯民走之前,唯一的愿望就是这个。 他没留下什么遗言,没写下豪言壮语,连墓碑上的字,都是后来战友凭记忆刻的。 可他留下的东西,比任何话都沉。 1941年那个春天,牡丹岭的雪化得特别晚。 战友们用树枝做了个小木牌插在他坟前,上面写着:“魏拯民,32岁,革命者。” 再后来,密营没了,战友也散了。他的骨头被找到的时候,已经是1961年。 那年秋天,有人在桦甸山林里找到了那口旧坟,骨头还在,木牌却早烂了。 2000年,他的遗骨被迁葬到吉林市烈士陵园。 那天,天灰蒙蒙的,风很大,有人说,这风像极了当年密营的风。 他没活到看见胜利,但他的事,一直没人忘。 他是魏拯民,一个把枪、戒指和希望留给别人的人。 信息来源:《讲给00后的故事 | 魏拯民:为拯救民族于水火而献身》——澎湃新闻