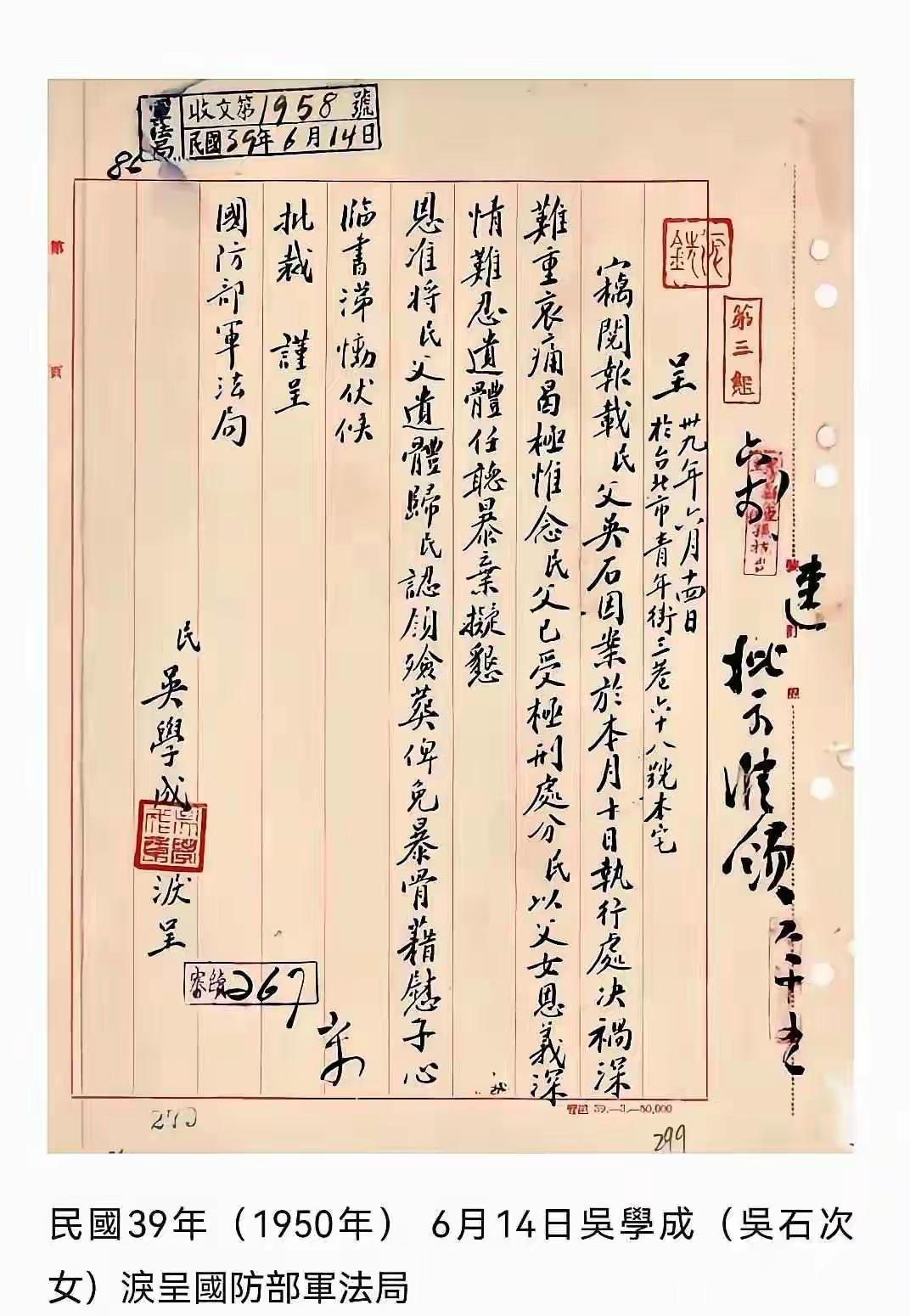

十六岁女孩写信要父亲骨灰,当局破例准许,她却守了半个世纪 1950年的台北,空气里都飘着紧绷的寒意。6月10日那天,马场町的一声枪响,不仅夺走了吴石将军的生命,也把这个家庭的天彻底砸塌了。这位曾潜伏在国民党核心的地下党员,被安上“共谍”的罪名处决,妻子王碧奎当场被捕,家里只留下16岁的吴学成和7岁的弟弟,像两片被狂风骤雨打落的叶子,孤零零地飘在乱世里。 那会儿的政治环境有多残酷?没人敢靠近这对“罪臣之后”,更别说帮他们领回父亲的遗体。当局放话,这种“罪犯”死了就是无名尸,没人认领就直接拉走处理,冰冷的规矩像一道铁墙,堵死了所有退路。换作旁人,或许早就崩溃哭闹,可吴学成没掉一滴泪,也没去求那些高高在上的大人物——她找出家里仅存的干净信纸,一笔一画地给军法局写了封信。 信里没有激昂的辩解,没有控诉的言辞,更没提半个字的政治立场,只有几句平平静静的话:“请把爸爸的骨灰给我,我想让他入土为安。”字迹工整得像精心描过,语气淡得像在说一件寻常家事,可就是这朴素到极致的请求,戳中了那些见惯了铁面无私的官员心底最软的地方。在那个“规矩大于人情”的年代,他们竟破天荒地破了例,同意让她领回骨灰,暂时安放在善导寺。不是政策松动了,是这个十六岁女孩的勇敢与体面,让冰冷的铁规悄悄漏了道光。 日子的苦才刚刚开始。母亲出狱后,一家人还是被扫地出门,没了住处,没了收入来源。吴学成就搬出缝纫机,在街边摆了个小摊,一针一线地缝衣服挣钱。弟弟要上学,柴米油盐要花钱,她看着眼前的困境,咬咬牙做了个决定:嫁人。对象是个退伍老兵,比她大了不少,她心里清楚,这不是什么风花雪月的爱情,而是用自己的婚姻换一个能落脚的地方——换户口,换一间遮雨的屋檐,换弟弟能安稳读书的可能。那时候,多少政治犯的女儿被逼得早嫁、送人,甚至流落街头,吴学成没躲也没逃,就这么硬生生站出来,把全家的担子扛在了还显稚嫩的肩上。 从那以后,每年清明就成了这个家最郑重的日子。母女俩带着弟弟,悄悄绕开旁人的目光,去善导寺给父亲上香。那只小小的骨灰坛,是他们与父亲唯一的联结,也是支撑他们熬过苦日子的精神支柱。一晃几十年过去,到了八九十年代,台湾开始有人零星提起吴石的名字,大陆也慢慢为当年的地下党平反。2000年两岸往来多了,尘封的档案渐渐对上,吴学成把自己珍藏了半个世纪的家书、老照片,还有脑子里记得的关于父亲的每一件小事——比如父亲喜欢吃的菜、教她写字的模样,全都一股脑交给了官方。这些带着生活温度的材料,成了确认吴石革命身份最关键的凭据。 2002年,已经头发斑白的吴学成,亲自抱着父亲的骨灰坛,坐船渡过海峡,把他送到北京福田公墓安葬。仪式没有多隆重,没有太多鲜花和掌声,可在场的人都安安静静的,没人说话,却都懂这份跨越半个世纪的坚守有多沉重。吴石将军有四个孩子,只有她,熬过了所有颠沛流离的苦日子。后来的她,没再改嫁,也没有孩子,一辈子没跟人提过自己为父亲做了什么,就这么安安静静地守着那段记忆。 直到2023年,一部纪录片里出现了她的身影。镜头前的她,语气还是淡淡的:“我说我就盼着,我爹不是叛徒。”没有慷慨激昂的口号,没有声泪俱下的控诉,可就是这短短一句话,让好多观众红了眼眶,眼泪不自觉地掉下来。 她没进过教科书,也没人给她立雕像。我们总记得那些牺牲的英雄,却常常忘了,在英雄背后,还有像吴学成这样的普通人,用自己的一生,在时代的裂缝里坚守着正义与亲情。她没上街游行,没喊过一句口号,就凭一封简单的信、半个世纪的等待,把铁幕撕开了一道缝。 说真的,比起那些轰轰烈烈的故事,吴学成的安静更让人动容。历史不该只记住英雄的牺牲,也该记住这些活着的“守护者”——他们被时代踩碎过,却始终没放弃等待一句“你父亲不是叛徒”,等待一份迟来的公正。这份安静的坚守,比任何响亮的口号都更有力量,也更该被我们牢牢记住。