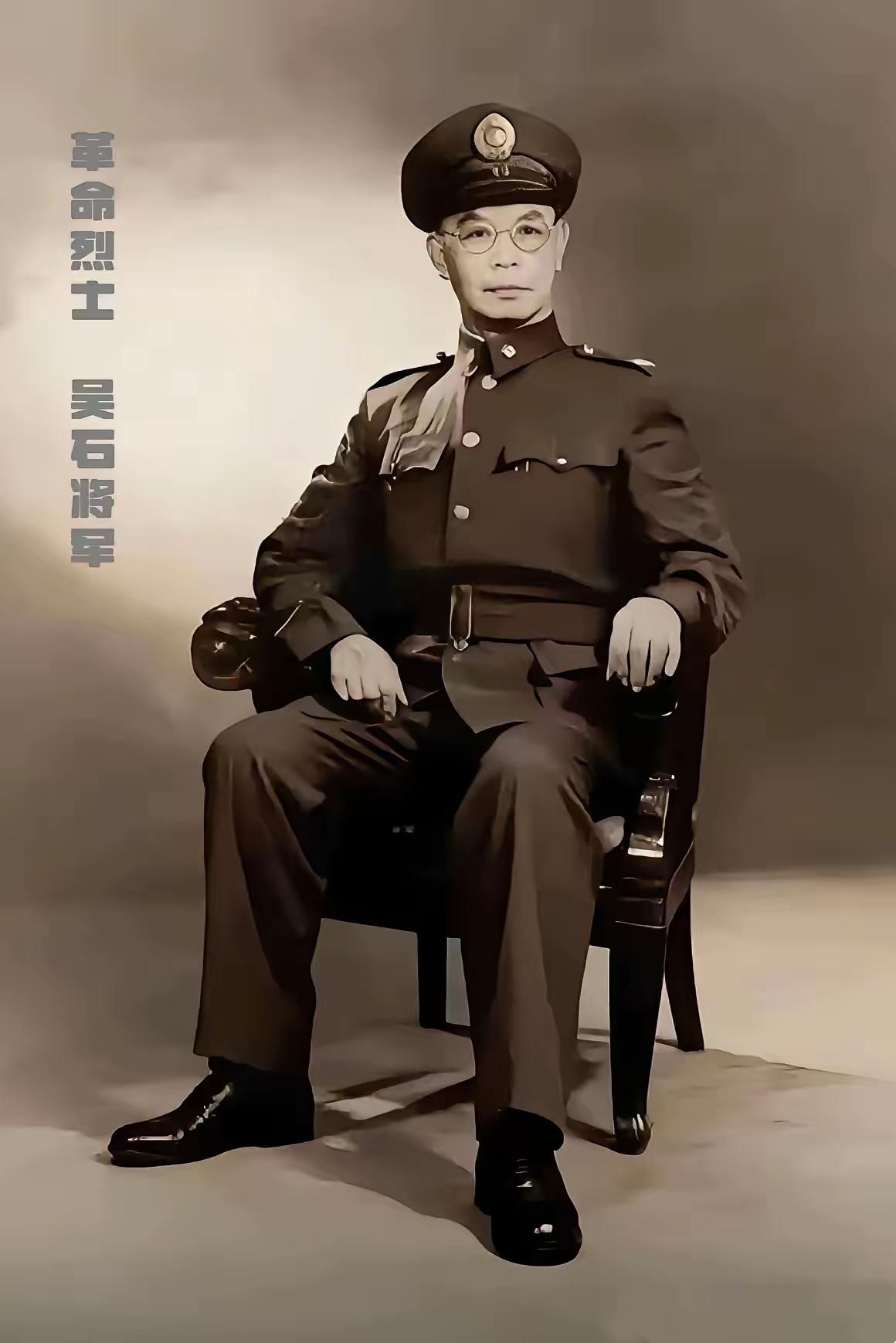

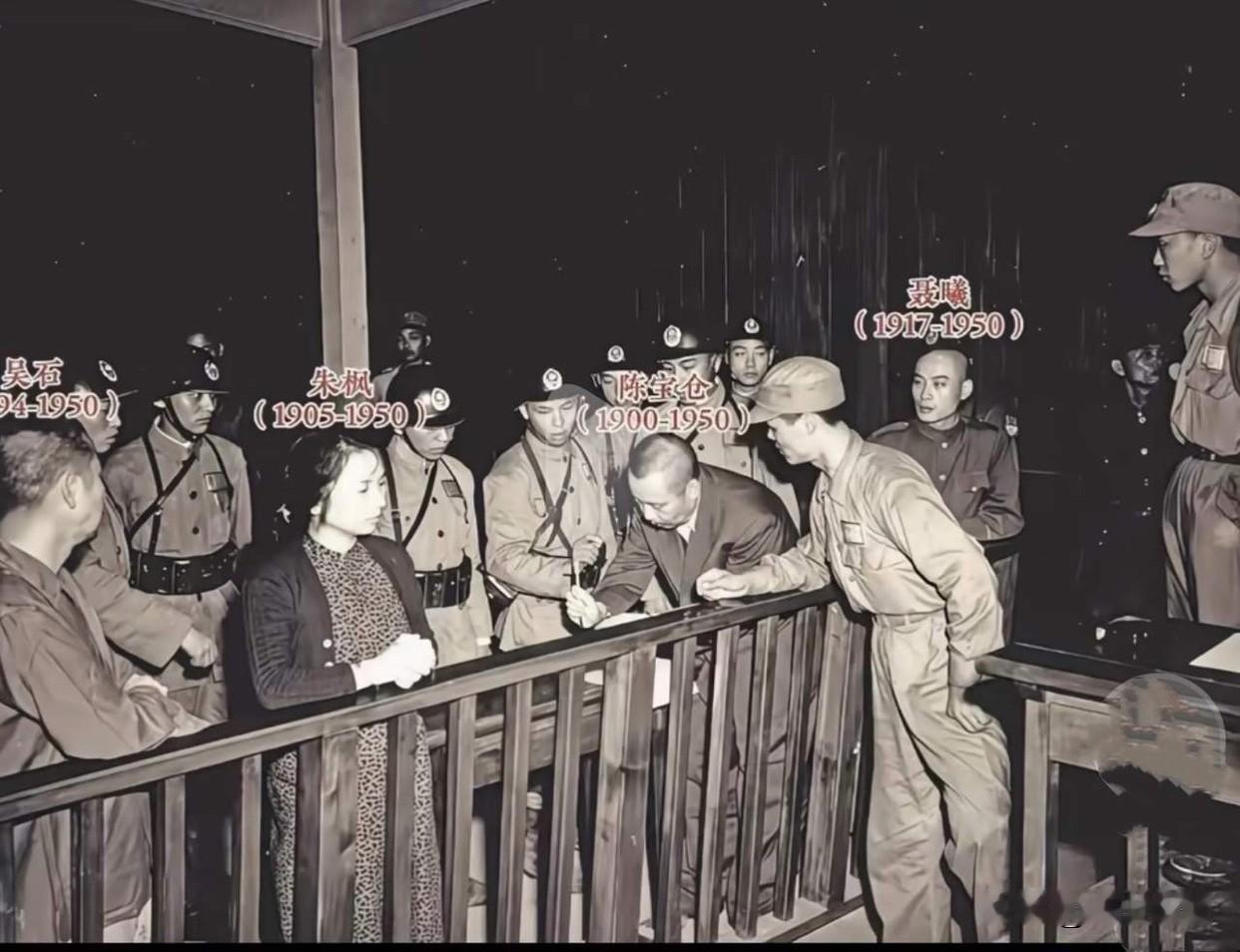

这是吴石将军本人,不是演员——这位“文武双绝”的儒将,藏着太多动人细节 咱先把话说在前头,图里这位眼神坚毅、自带书卷气的先生,可不是演出来的角色,是实打实的吴石将军本人!每次翻到他的资料,我都忍不住感慨,“儒将”这俩字安在他身上,真是半点没掺水分,既有文人的风骨才情,又有武将的谋略担当,这种反差感和融合感,在当年的将领里真不多见。 说起来,吴石将军的“文武底子”,打小就在福建闽侯老家扎了根。他生在一个半耕半读的寻常人家,老爹是村里小有名气的塾师,白天在学堂里带着娃们啃《论语》《左传》,晚上就把小吴石叫到煤油灯底下。你想想那画面,一盏昏黄的灯,老爹一边慢悠悠磨着墨,一边讲岳飞精忠报国、文天祥“人生自古谁无死”的故事,小吴石才七八岁,听得眼睛都亮了,攥着手里的小木刀就跑到院子里扎马步,练得满头大汗也不喊累。等歇下来,就趴在老爹的书桌旁抄诗,墨汁蹭得袖口黑乎乎的也不在意——这种“左手握笔杆、右手提木刀”的日子,就像刻在骨子里的烙印,往后不管走多远,都没从他身上褪去。 后来考进保定军校,吴石那股“较真劲儿”更是藏不住了。要知道,当时军校里的西方战术学、军械学教材全是英文的,好多同学抱着字典啃得直皱眉,吴石倒好,课余时间全泡在图书馆里。别人是“看懂就行”,他偏要逐字逐句嚼透,还主动追着外教问实战案例,连人家都夸这学生“钻得深”。等到毕业考试,他写的战术推演报告,不仅逻辑严得挑不出错,还巧妙掺了《孙子兵法》里“避实击虚”的门道,主考官看了都忍不住在卷面上批了句“有古将之风”——你说这水平,能不让人佩服吗? 再后来去日本陆军大学深造,吴石的表现更让人叫绝。那时候日本军校里,军国主义风气正盛,有些日本学员总爱故意找茬,课堂上阴阳怪气问“中国军队能不能抵挡住外敌”。换旁人可能早就吵起来了,吴石却不,他就用实力说话。每次战术模拟,他都专挑“弱势方突围”的课题,拿着算盘噼啪算数据,排兵布阵灵活得很,好几次都把代表强势方的日本学员“打得”没脾气。而且他还利用课余时间自学法语,可不是为了装门面,是为了能直接读法国军事理论家约米尼的原著——你看这格局,心里想的全是“多学一点,回国就能给军队多帮点忙”。 最让我觉得暖心的是,吴石将军的“儒气”从来不是装出来的。抗日战争那阵,他当第四战区参谋处长,部队每次转移,他都反复叮嘱后勤兵:“老百姓的耕牛、农具,一件都不能少,必须还给人家,哪怕耽误点行军时间也没事!”有一回部队在湖南驻扎,他看到当地的私塾被战火炸得破破烂烂,二话不说自掏腰包请工匠修,没事还去给孩子们上历史课,讲的还是小时候听老爹说的岳飞抗金的故事。有人劝他:“将军,您管打仗就行,这些小事犯不着费心。”他却摇摇头说:“咱们扛枪打仗,不就是为了让娃们能安安稳稳坐在教室里读书吗?这点事都做不到,打再多胜仗有啥用?”你听听,这话多实在,没有半句空话,全是对老百姓的真心。 可就是这么一位能在沙盘前运筹帷幄,又能在纸笔间写尽家国情怀的将军,最后为了民族解放事业,把命都献出去了。后来人们整理他的遗物,翻出一本磨得边角都卷了的笔记本,里面密密麻麻记着战术笔记,夹着写给家人的诗句,最后一页写着“此生无愧家国,唯憾未能见山河一统”——看到这句话,我鼻子都酸了。这大概就是“儒将”最动人的地方:既有武将的铁血担当,敢在战场上拼命;又有文人的柔软深情,心里装着家国和百姓。 现在再回头看,在那个战火纷飞的年代,能把文化素养和军事才能揉在一起的将领真没几个。吴石将军让我们看到,战争不只有冰冷的枪炮,还有这样温暖的力量——他们拿起武器,是为了守护脚下的土地和身边的人;拿起笔杆,是为了记录岁月的苦难和心中的信仰,从来没忘了自己是军人,更没丢了文人的初心。这样的将军,值得我们一直记着,也该让更多人知道他的故事。