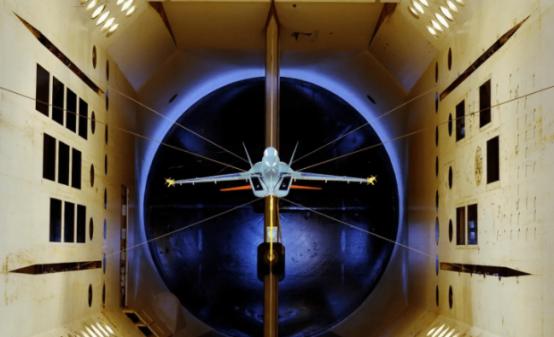

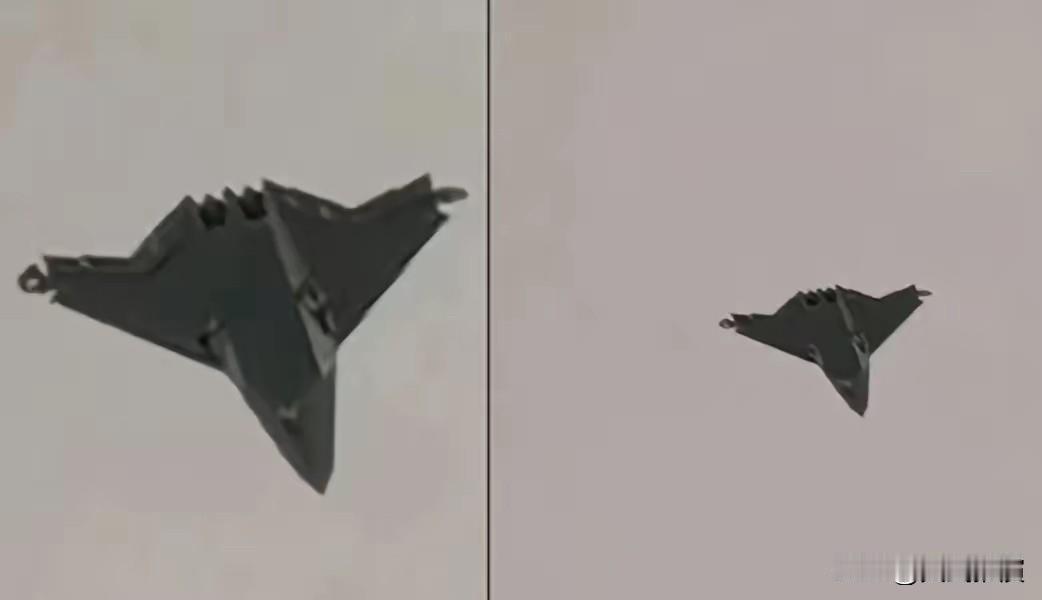

谁掌握了风洞,谁就掌握了天空的话语权,中国高超音速风洞到底有多厉害呢? 风洞这东西听起来挺玄乎,其实说白了就是在地面上造个“人造天空”,让飞行器不用真的上天就能模拟飞行状态。 不管是战斗机还是火箭导弹,研发阶段都得在这儿“吹风”,不然根本不知道设计合不合理,能不能飞得稳、飞得快还不被气流撕碎。 现在空天领域的竞争,核心就是高超音速技术,速度得超过5倍音速才算入门,这种速度下的飞行环境极端恶劣,没有顶级风洞根本玩不转。 所以才有那句话,掌握了风洞就掌握了天空的话语权。 中国的风洞技术这些年已经跑到了世界前面,尤其是2023年投入使用的JF-22超高速风洞,项目负责人直接说世界上没有能跟它比的同类设备。 这玩意儿能模拟的飞行高度和速度都很夸张,能复现几十公里高空的环境,气流速度快到惊人,足以覆盖航天器重返大气层或者超高速飞行器飞行的场景。 它的“本事”不光是速度快,实验时稳定出风的时间也比国际上的先进水平长出不少,时间越长,测出来的数据就越准,对研发的帮助也就越大。 更关键的是它的喷口尺寸,比国外最大的同类风洞还大不少,这意味着像一些先进的乘波体弹头,不用做缩小模型,直接拿实物就能来测试,省去了很多换算和修正的麻烦,也能避免模型和实物测试数据不符的问题。 一般风洞驱动靠压缩空气,咱们的科学家另辟蹊径,用了爆轰驱动的方式,通过可控的爆炸产生高温高压气体,再经过特殊设计的喷管提速,一下子就把气流速度提上去了。 跟美俄比起来,中国的风洞优势很明显,美国风洞起步早,积累深,一些设备的测试精度不错,能模拟真实大气的某些复杂条件。 但美国速度上限不高,公开的最高纪录也就十八倍音速,而且没有能覆盖全范围的系统性设施,研发时经常要在不同风洞之间来回转,效率受影响。 俄罗斯继承了苏联的遗产,风洞数量不少,能支撑“先锋”“锆石”这些高超音速武器的测试,但速度范围主要集中在十到十五倍音速,而且受经济条件限制,很多设备维护跟不上,升级也慢,性能慢慢就落后了。 中国则是直接在最高速度上拉开了差距,JF-22的速度上限远超美俄的顶尖设备,再加上之前建成的JF-12风洞,刚好覆盖了五到三十倍音速的全区间,形成了完整的测试链条,从大气层内飞行到航天器再入的场景都能模拟,这在全球是独一份的。 有了顶级风洞,飞行器的设计缺陷能更快被发现,改进方向更明确,不用在试飞失败后反复猜原因、改设计。 别的国家可能要花五六年才能定型一款高超音速武器,咱们能缩短不少时间。 这也是为什么中国能在高超音速武器领域快速突破,像东风系列、鹰击系列这些装备能不断迭代升级,背后都有风洞技术的支撑。 很多人可能不知道,这种领先不是突然冒出来的,是几代科学家接续努力的结果。 从钱学森、郭永怀那代人开启风洞研究,奠定基础,到后来的俞鸿儒、姜宗林这些科学家深耕细作,不断突破,形成了敢闯敢试的科研基因。 更重要的是国家的长期投入,基础研究向来耗时耗钱还不一定马上有回报,但咱们几十年如一日地砸资源、建团队,把材料、能源、流体力学这些相关学科的基础都打牢了,才有了今天的厚积薄发。 这种跨学科的团队协作也很关键,搞风洞不是单一学科的事,需要力学、材料、控制、能源等多个领域的专家一起攻关,从原理创新到工程应用的转化特别高效。 风洞技术的比拼,表面看是设备性能的较量,本质上是国家科技综合实力的比拼。 它需要强大的工业基础、持续的科研投入、顶尖的人才队伍,还得有长远的战略眼光。 中国能在这个领域从追赶者变成引领者,说明整个科技体系的协同能力已经上来了。 现在科研团队还在往更高的目标冲,比如追求更长的实验时间、更稳定的流场品质,还在布局静音风洞这些新赛道,就是要把领先优势保持下去。 说到底,风洞的实力就是空天安全的底气,也是科技竞争力的硬指标。 那些能飞得更快、更准、更稳的飞行器,背后都是风洞“吹”出来的实力。 这种实力不是买来的,不是借来的,是一代代科研人干出来的,是国家真金白银投出来的。