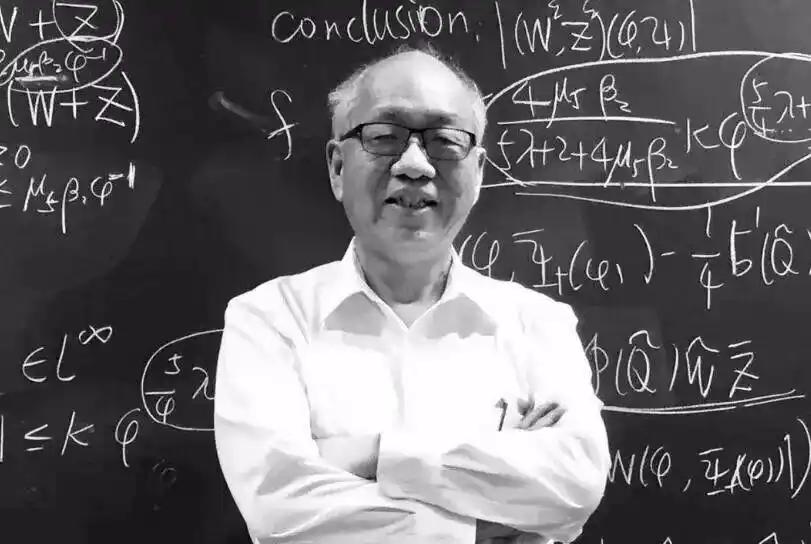

美籍数学家丘成桐在清华任教,被问到:“您现在的薪水有多少?”丘成桐回答:“我在中国任教40年了,我从未拿过1分钱薪水。不是他们不给,而是我不要!”丘成桐的话震惊了所有人,而他接下来对中国数学的预判,振奋人心:“到2030年,中国本土数学家将能引领全世界!” 1979年,丘成桐走到清华园校门口。 这一刻,他想起20年前在香港码头望向大陆的目光。 那时他还是个穷学生:“什么时候能回去,为自己的国家做点什么?” 40年后,他真正的站在清华数学系的走廊里,望着教室里的学生,说出藏了半辈子的答案。 “我不要工资,我要让中国的数学,站到世界最前面。” 丘成桐童年生活,在广东梅州老宅。 八个孩子挤在土炕上,父亲是小学教员,每晚不管多累,都会教孩子们背“鹅鹅鹅”,算“鸡兔同笼”。 母亲织着粗布:“再苦不能苦教育,娃们得识字,得走出去。” 14岁那年,父亲猝然离世。 家里的顶梁柱塌了,母亲咬着牙打三份零工养活孩子们。 清晨去菜市场捡烂菜叶,中午给人缝补衣裳,晚上在灯下纳鞋底。 就算挣的再少,他也不愿意让孩子们辍学。 深夜,她给丘成桐掖被角时,总会指着课本说:“你爹走前说,数学是能照亮人一辈子的东西。” 此后,那盏煤油灯,成了丘成桐的“精神火种”。 他攥着母亲缝补的粗布书包,在煤油灯下算微积分,在废报纸上写公式,把“数学”两个字,刻进了骨血里。 1963年,丘成桐以全县第一的成绩考进香港中文大学。 家里穷得买不起教材,他每个周六步行四公里到城中最大的书店,站在数学专区从早到晚。 店员起初以为他是“蹭书的”,后来见他连午饭都啃冷馒头,笔记本上却写满了黎曼几何的推导,不禁肃然起敬。 三年后,他提前修完所有学分,教授对他说:“你去美国伯克利,会改变数学的面貌。” 从此,伯克利大学的图书馆,成了他的“第二个家”。 他第一个进馆,最后一个离开。 有时沉迷演算,连管理员锁门都没察觉,只能在书库角落铺张报纸过夜。 导师陈省身看他专注,把他带进微分几何的核心圈。 那是数学界最“烧脑”的领域,可丘成桐像块海绵,吸饱了知识的养分。 27岁那年,他对着“卡拉比猜想”熬了三年。 三年里,他在黑板上写了擦,擦了写,草稿纸堆了一屋子,终于用严密的证明推翻了所有质疑。 消息传开,世界数学界炸了:“这个中国年轻人,解决了困扰几十年的谜题!” 34岁,他拿到菲尔兹奖。 这是数学界的“诺贝尔奖”,而他成为了第一个获此殊荣的华人。 1979年,丘成桐第一次回国。 下飞机时他俯身摸了摸祖国的泥土,眼眶发热。 在香港他是“殖民地的中国人”,在美国他是“华裔数学家”,只有在这里,他找到了“根”。 他开始往返中美,在清华开讲座。 第一次进教室,他看见农村学生穿着补丁裤子,却把笔记本写得密密麻麻,像极了当年的自己。 从那之后,他便设立了一项助学金。且“不公布捐赠人”。 在他的课堂上,是不需要课本的。 白色粉笔在黑板上飞,复杂公式像行云流水,讲完“微分几何”抬头,发现学生还盯着黑板发呆,他笑着说:“慢慢来,数学是急不得的。” 40年里,丘成桐在国内没领过一分工资。 反而倒贴资金,在香港、北京、杭州、清华建了5个数学研究中心。 办“丘成桐中学数学竞赛”,让农村孩子也能接触到顶尖数学。 设立“教师基金会”,给贫困地区的数学老师发补贴。 清华数学中心的书架上,摆着他从美国带回来的仿古煤油灯。 他常对学生说:“这盏灯是我父亲的,现在传给你们,数学不是个人的游戏,是一个民族的底气。” 当年,他资助的学生里,如今已有十余位成为国内外知名数学家。 2023年,丘成桐拿下邵逸夫数学奖,出任世界华人数学家联盟主席。 站在领奖台上,他说:“我这一辈子,就做了一件事,就是让中国的数学,从‘跟着跑’变成‘领着跑’。” 丘成桐常说:“我这一生,最该感谢的是父母,他们用一碗救济面,给了我读数学的机会,用一盏煤油灯,给了我照亮世界的光。” 如今,丘成桐还在清华园常常出现。 “数学的美,在于它能让最朴素的心灵,触及最永恒的真理。而中国数学的美,在于它能让一个民族,站得更直,走得更远。” 主要信源:(封面新闻——独家专访丘成桐:数学家盼望的不是万两黄金 追求的是永恒的真理)