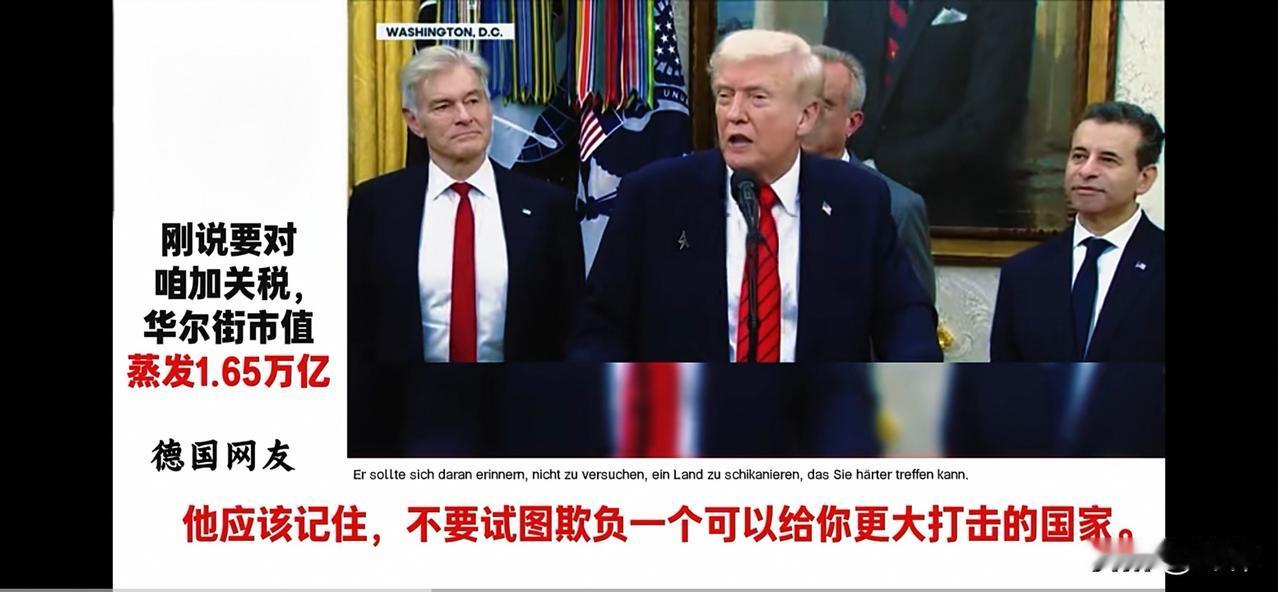

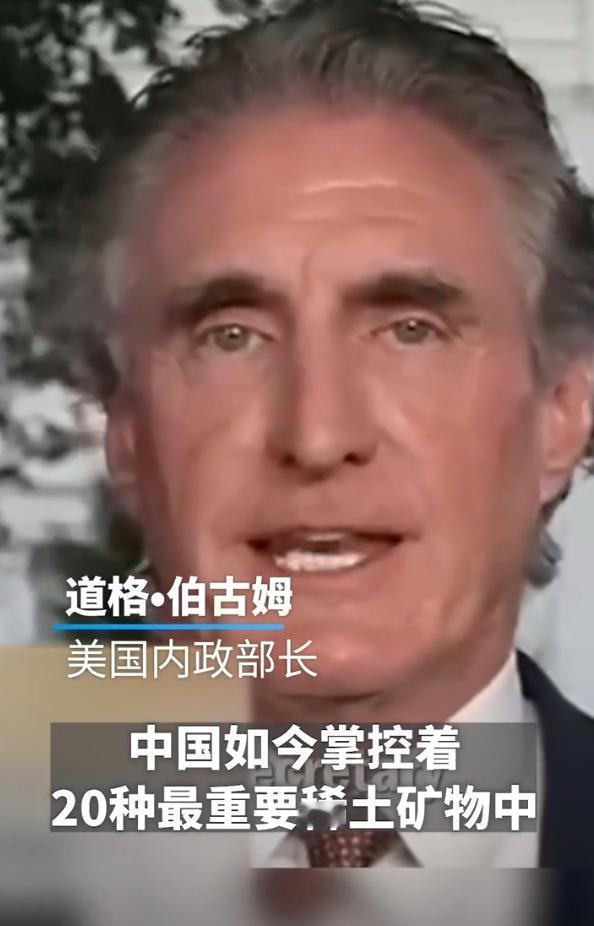

美国很恼火!贝森特态度变得格外强硬,美知情人士声称,现在中国的谈判政策已经被对美鹰派所主导,他们格外“狂妄”和“咄咄逼人”!10月14日,贝森特接受采访时表示,中国贸易谈判代表李成钢一派态度最为挑衅,而国安部对经济事务的介入也正日益加深。 10月14日,美国国家安全事务方面的资深人士贝森特在接受采访时公开表达了对中国新一轮谈判态度的强烈不满。 贝森特所指的“挑衅”并不是指传统意义上的语言冲突,而是对中国谈判风格变化的情绪化回应。 美国内部对中国在经贸谈判中立场日益坚定的态度产生了极大焦虑,尤其是在数字经济、芯片出口、供应链安全等议题上,中国代表团展现出前所未有的策略一致性和立场坚定性。 而这次被点名的李成钢,其实早在多个国际经济合作场合中展现出极高的专业水平和务实风格。 此次美国方面对其态度的评价发生变化,实则是因为中国代表团在谈判中不再采取“妥协式配合”,而是更加注重国家利益与战略安全之间的平衡。 这并不是所谓的“鹰派主导”,而是中国当前对外政策中“稳中求进、底线思维”的具体体现。换句话说,中国不是变得更强硬了,而是更清楚自己要什么,也更明确什么是不可让步的。 在全球地缘格局深刻调整的背景下,传统的经济领域已经不再是单一的市场行为,它与国家安全、科技自主、核心技术控制能力高度绑定。 这种趋势并非中国独有,美国本国早已建立了以国家安全委员会为核心的科技政策协调机制,欧洲多国也在强化对关键产业链的安全控制。而现在轮到中国强化自身机制时,美国就开始“恼火”,这不免让人觉得有些双标。 其实从政策层面看,中国对外贸易政策始终坚持开放包容的基本取向,推动的是高水平对外开放,而不是对抗和封闭。 但问题在于,当中方展现出比以往更高的战略自主性时,一些长期习惯于主导谈判节奏的国家便产生了“失控感”。 这才是“狂妄”“咄咄逼人”这类词汇频频出现在媒体报道中的深层心理因素。说到底,是对方不适应中国不再低姿态,不再只做“听话的好学生”,而转而成为战略上更加主动的全球参与者。 从今年第二季度开始,中国对外经济政策明显向纵深推进。特别是在“新质生产力”推动下,数字经济、绿色能源、高端制造成为战略重点,而这其中涉及到的技术安全、数据流动、供应链稳定等议题,都与国家安全息息相关。 国家安全机关参与其中,恰恰说明中国在新的国际格局下意识到必须统筹发展与安全,防止关键环节被“卡脖子”。这并非“过度敏感”,而是中国在多年对外合作经验基础上形成的制度性调整。 如果说过去的中美谈判中,中国更多是以“规则接受者”的身份参与,那么现在,中国正在逐步成为“规则塑造者”之一。 这种角色的转变,本身就意味着话语权的提升,也必然带来摩擦。而摩擦的出现,不代表冲突不可避免,反而是中美关系走向成熟互动模式的必由之路。只不过,这个过程让一些人产生了“不适”,于是就有了“咄咄逼人”的说法。 通观全局,把国家发展与安全统筹起来,把外部挑战转化为内部创新动力,这是中国现实政策调整中的关键逻辑。 美国的“恼火”说到底是因为惯性思维受挫,而中国的坚定则源于对自身路径的自信。在信息全球化、经济结构深刻调整的今天,谁能够在规则中找到主动权,谁就能在未来一轮国际博弈中占据更多空间。 所以,贝森特的表态与其说是外交批评,不如说是对中国战略主动性的间接承认。而中国的谈判团队,也不是“鹰派”上位,而是“清醒者”上桌。在全球经济格局波动如此剧烈的当下,清醒远比妥协更重要。