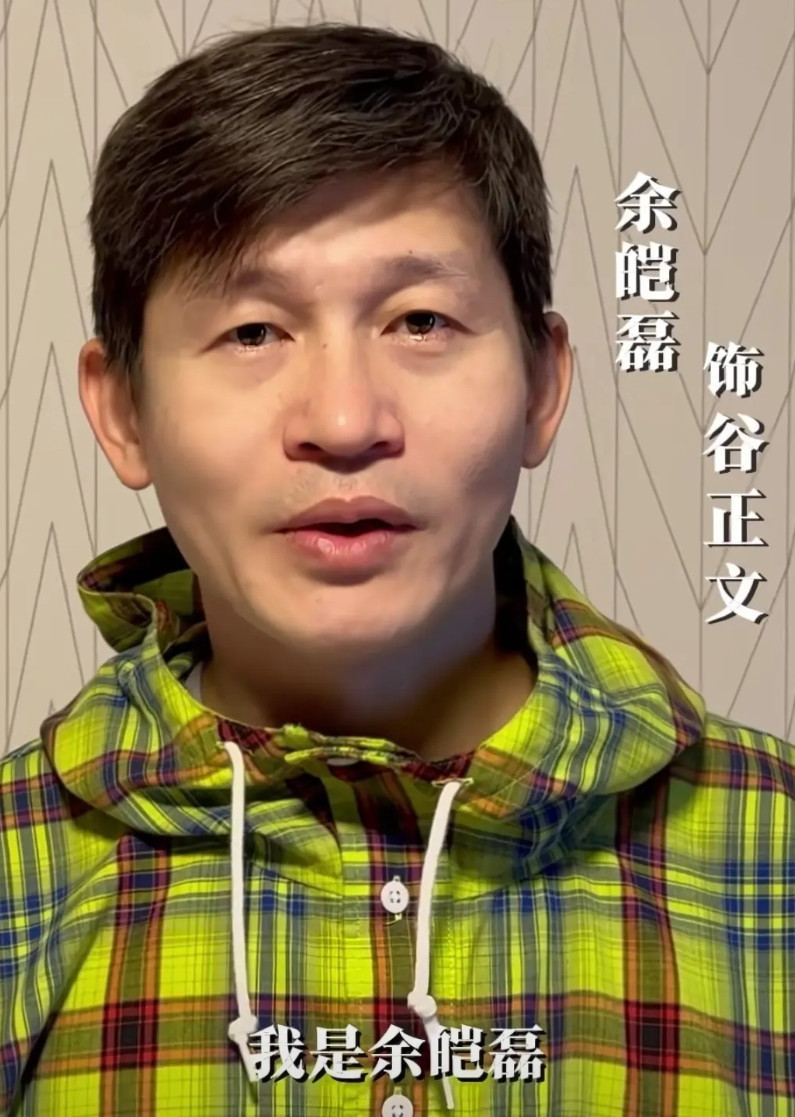

一、核心人物与事件的精准复现 1. 原型人物的精神图谱 吴石、朱枫、陈宝仓、聂曦四位烈士的真实姓名与事迹贯穿全剧,包括吴石以国民党“国防部”参谋次长身份传递金门兵力部署图、朱枫冒险赴台接任交通员等关键行动,均与解密档案完全吻合。剧中吴石就义前从容写下“凭将一掬丹心在,泉下差堪对我翁”的绝笔诗,与历史记载一字不差。四人组成的“东海小组”在历史上真实存在,是中共在台最重要的情报网络之一。 2. 情报传递的硬核细节 东海情报小组使用摩尔斯电码、密写药水等情报手段,均有真实技术资料支撑。例如,朱枫通过旗袍盘扣颜色传递暗号的情节,源自华东局对台工作的历史记录。剧中呈现的“白色恐怖”时期社会生态,如当街处决示众、邻里互告成风等细节,通过深度查阅台湾“法务部”解密卷宗复现。 二、历史褶皱的艺术化处理 1. 人物关系的克制重构 因地下工作纪律要求,四位核心人物在台期间几乎无交集,直至刑场才首次“相聚”。为构建戏剧张力,导演采用平行叙事手法,通过吴石审阅战报的冷静与朱枫暗巷传递情报的惊险形成无声呼应,既尊重历史真实,又创造情感共鸣。这种“不相见”的叙事困境反而成为剧集独特的张力来源。 2. 情感表达的留白处理 剧中吴石西装内袋的全家福、朱枫与养女告别的场景,均源自真实档案,但创作者未过度渲染悲情。例如,朱枫吞金自尽的情节仅用30秒特写呈现,通过克制的镜头语言传递信仰的力量,避免陷入“悲情宣泄”窠臼。这种“去神化”处理让英雄形象更具真实厚度。 三、争议性历史细节的考证 1. 叛徒蔡孝乾的亲属关系 剧中对蔡孝乾“小姨子”等细枝末节的刻画,均有台湾“中研院”近代史研究所的史料支撑。导演杨亚洲透露,剧组曾多次走访蔡孝乾家族后人,力求还原其叛变过程中的复杂人性。蔡孝乾的叛变直接导致“东海小组”暴露,这一历史转折点在剧中被精准呈现。 2. 谷正文的反派塑造 保密局特务谷正文的“智商在线”与近乎偏执的审讯手法,源自其本人回忆录《白色恐怖秘密档案》。剧中谷正文用匕首抵住吴石喉咙的台词“你这样的高官,何必为共产党卖命”,直接引用自1950年台北军事法庭的庭审记录。这种对反派的立体化塑造,折射出历史洪流中个体选择的荒诞性与悲剧性。 四、学术与社会层面的认可度 1. 历史学者的专业评价 中国社会科学院近代史研究所研究员王奇指出,该剧对台湾“二二八事件”后社会氛围的呈现,与馆藏档案中“思想犯”家属被株连的记载高度吻合。台湾学者邱毅在直播中哽咽表示,剧中吴石被严刑拷打的场景,让他想起父亲作为地下党员在台北街头目送同志撤离的悲壮。这种跨海峡的情感共鸣,印证了历史叙事的普世价值。 2. 观众考据热潮的印证 剧集播出后,抖音沉默的荣耀考古话题下,历史系学生将剧中台历日期、密写药水配方等细节与真实档案对照,发现吴石办公室的台历显示“1950年2月28日”,与蔡孝乾叛变日期完全一致。全国红色博物馆参观人数同比增长47%,其中00后占比达31%,折射出年轻群体对历史真实的主动探寻。这种“追剧式学习”现象,体现了历史题材剧的教育价值。 五、历史真实与艺术创作的边界 1. 虚构情节的必要性 为增强戏剧冲突,剧中虚构了“东海小组”成员聂曦与国民党特务的街头追逐戏。此类情节虽无直接史料对应,但符合隐蔽战线斗争的逻辑。导演强调,虚构内容必须服务于历史真实,例如追逐场景中聂曦使用的“巷战脱身术”,源自中共情报部门1949年编写的《敌后工作手册》。这种“合理想象”在不违背史实的前提下,提升了叙事的紧张感。 2. 文化符号的隐喻表达 吴石酒后吟唱的闽南民谣《我身骑白马》,既是对故乡的眷恋,也暗合其“虽千万人吾往矣”的信仰抉择。这种艺术化处理获得台湾文化学者认可,认为其精准捕捉了海峡两岸共同的文化基因。剧中类似的文化符号(如吴石书房的《正气歌》书法),成为连接历史与现实的精神纽带。 结语 《沉默的荣耀》以80%的历史真实度,在谍战类型剧中开辟了“纪实美学”新范式。其成功不仅在于填补了台湾隐蔽战线叙事的空白,更在于通过“大事不虚”的历史骨架与“小事不拘”的艺术血肉,让观众在75年后的今天,仍能触摸到信仰的温度。正如剧中吴石临刑前的独白:“我们的名字或许会被遗忘,但我们点燃的火种,终将照亮整个民族的未来”——这种对历史真相的敬畏与对信仰力量的礼赞,正是该剧最动人的精神内核。

一、核心人物与事件的精准复现 1.原型人物的精神图谱 吴石、朱枫、陈宝仓、聂

落笔花

2025-10-14 11:04:05

0

阅读:39