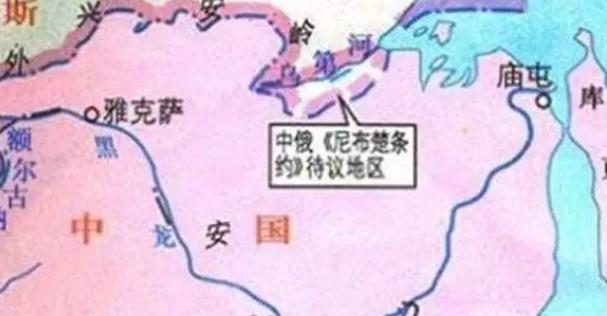

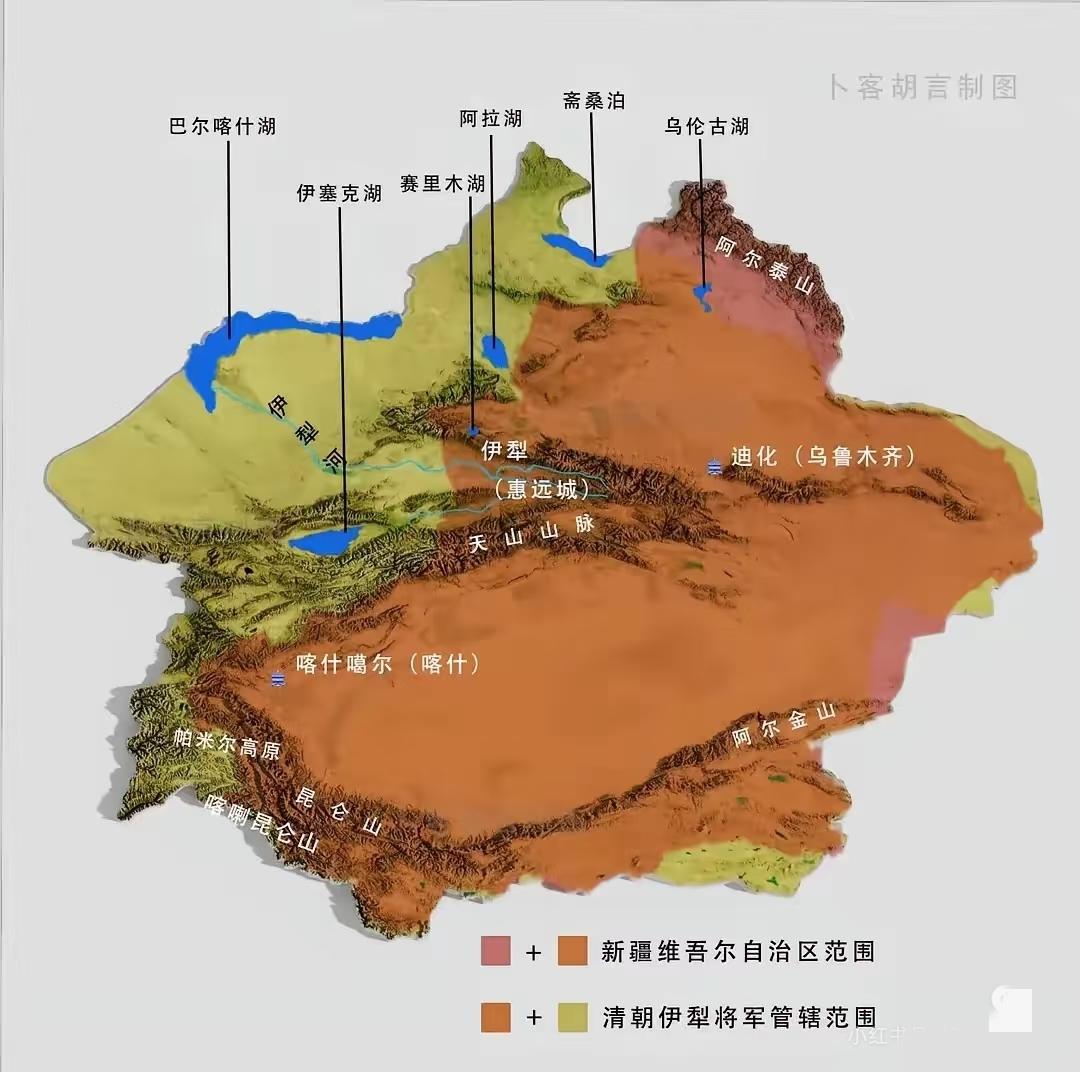

清朝抓住了最后的机遇开疆拓土,如果当时没有把新疆、西藏和青海拿下,后来再想拿几乎不可能了。 清朝的边疆拓展并非一蹴而就,而是一个伴随着多次军事行动、政治安抚与文化融合的长期过程。 新疆、西藏和青海在历史上并非始终处于中央王朝的稳定控制之下,而是随着历代王朝的强弱更替、地缘形势的变动而时有分合。 到了清朝中期,尤其是乾隆年间,清廷面对的形势颇为微妙。一方面,西北的准噶尔部在经历一系列内乱后实力下降,成为清军进攻的可乘之机。 另一方面,西藏的政教体系虽有其复杂性,但在达赖、班禅体制下也具备了较强的内部整合能力,清廷若不及时介入,极可能演变为外部势力染指的跳板。 新疆的收复是整个战略布局中最为关键的一步。当时的准噶尔汗国虽已大不如前,但依旧是一个具有军事威胁的政权。 乾隆皇帝几次动用大军,耗费巨大人力物力,最终彻底摧毁这一政权并设立伊犁将军,建立了相对稳定的边防体系。 这一举动的意义并不只是防止西北动乱那么简单,它直接影响了中亚格局,使得中俄、中亚各部与清帝国之间的边界逐渐清晰。 如果不是那个时间点出手,等到19世纪列强东进,清朝再想不流血地控制天山南北几乎是痴人说梦。 西藏的纳入则更多出于对地缘政治的前瞻性考虑。十八世纪中叶,清廷不得不面对西藏内部政教矛盾频发、外部势力虎视眈眈的局面。 乾隆年间派驻大员,设立驻藏大臣制度,是在尊重当地宗教传统的基础上,试图通过中央王朝的权威来维系边疆的稳定。 这种治理方式虽然不是彻底的同化,但却极大避免了外来势力在藏地生根发芽的可能。 尤其是英俄在十九世纪的“中亚争夺战”逐渐升温后,如果西藏不是在清朝时期就已被中央政府有效纳入,后来的局势极可能更加棘手。 青海的战略意义则常被忽视,但其实它是连接西藏与内地的重要地带。清廷在此设立“青海办事大臣”,看似官职不大,实则职权极重。 青海地区藏族部落林立,而与西藏密切关联。若此地失控,不仅内地与西藏的联系被切断,藏地稳定也会受到极大影响。 乾隆时期对青海藏族部落的整顿,既是军事上的必要清剿,也是行政体系的铺设过程。 清朝当时的治理理念并非一味压制,而是通过“因俗而治”的方式逐步整合地方力量,这是它在边疆地区之所以成功的重要原因。 从更宏观的角度看,清朝之所以能在十八世纪中叶实现对这三地的有效控制,很大一部分是因为当时的国际环境相对宽松。 西方列强尚未全面崛起,对中国边疆事务的干预程度有限。而清朝自身尚有充沛的财政资源和组织能力,可以调集大军远征边地。 一旦进入十九世纪,中英贸易摩擦、鸦片战争爆发、俄国南进等一系列外部压力接踵而至,清朝的国力已不足以支撑如此大规模的边疆稳定投入。 如果不是在此前完成了对新疆、西藏、青海的控制,晚清面对的不只是关内的割地赔款,很可能连西部边疆都将逐渐脱离中央控制。 回头看,清朝对新疆、西藏和青海的控制,虽然过程复杂、代价巨大,但确实是一次抓住历史窗口期的果断行动。 它不仅奠定了今天中国西部的地理格局,也为后来中央政府在处理民族、边疆、宗教等问题上提供了历史经验。 所以说,这不是清朝的“耀武扬威”,而是它在内忧未起、外患未至的短暂窗口中完成的一次国家战略布局。 说它“抓住了最后的机遇”并不夸张,因为历史不会无限次地给你机会。清朝做到了,哪怕后面它逐渐走向衰败,但至少这三块地方的整合为后来的国家统一留下了坚实的基础