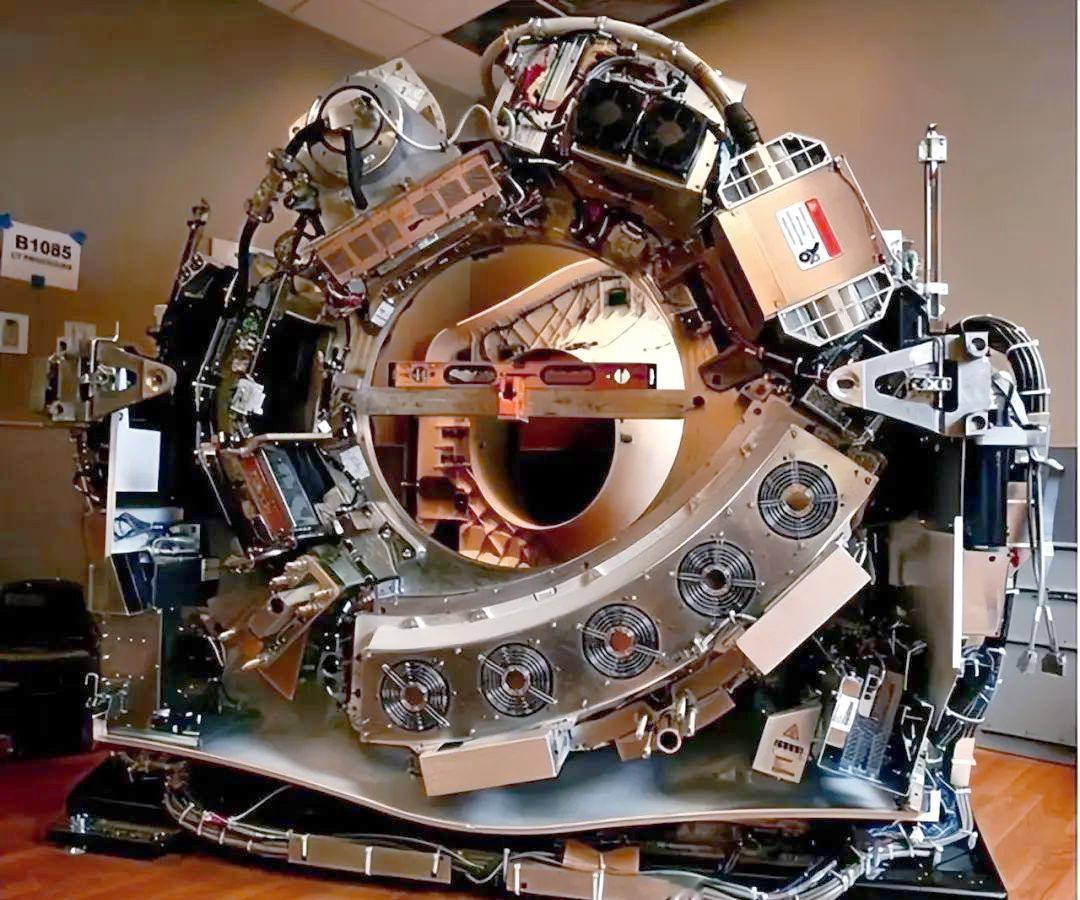

核磁共振仪:中国无法生产时,国外的飞利浦卖中国3000万一台,中国自主研发量产后,国外卖280万一台,这就是自主研发的价值。 回想起上世纪八九十年代,中国的医院要想购置核磁共振设备,只能从通用电气、飞利浦和西门子这三家巨头那里购买,行业内习惯称它们为“GPS”,那时候,这些外国公司完全垄断了市场,开出的价格高得惊人。 更让人无奈的是,就连设备出了故障,也得等外国工程师飞来修理,维修费又是一大笔开销,这些高昂的成本,最终都转嫁到了患者身上,做一次检查要排队等上一个月,花费上千元。 2007年,中国科学院深圳先进技术研究院成立,把磁共振成像技术定为重点攻关方向,从此,一批中国科研人员开始了漫长的技术突围。 核磁共振仪确实是块难啃的硬骨头,它涉及超导磁体、射频线圈等多个高精尖领域,每一项都是难关。 转折发生在2013年,上海联影医疗成功研制出中国第一台完全自主知识产权的3.0T超高场核磁共振仪!这个消息在行业内引起了轰动,紧接着,东软医疗、朗润医疗等国内企业也相继取得突破。 最直接的变化就是价格,曾经高高在上的进口设备价格开始“大跳水”,从三千万元一路降到了两三百万元,一位设备科主任开心地分享,“现在我们能用更少的钱买到更好的设备,而且售后服务响应特别快,再也不用看外国厂商的脸色了。” 更值得欣喜的是,随着国产设备的技术越来越成熟,不仅打破了国外的技术垄断,还让更多医院能够买得起设备,据统计,到2022年,国产磁共振设备已经占据了约40%的市场份额。 而且,中国企业并没有止步于模仿,像联影医疗研发的全身5.0T磁共振等产品,已经在国际市场上展现出竞争力,开始引领技术发展的新方向。 回过头看,这场逆袭不仅仅是商业上的成功,更重要的是它让高端医疗设备的价格回归理性,让更多的患者能够受益。 核磁共振仪的国产化之路,给我的最大启发就是,真正的创新能够重塑整个行业的生态。 想想当初国外品牌为什么敢要价三千万?不就是因为人家垄断了技术嘛,等到我们自己也掌握了这项技术,价格立马就回归理性了,这说明在科技领域,只有掌握了核心技术,才能在市场竞争中拥有话语权。 有意思的是,国产设备的崛起并没有让市场萎缩,反而把蛋糕做大了,价格降下来后,更多的医院买得起设备,更多的患者做得起检查,整个市场反而更加活跃了,这让我想到,健康的竞争从来都是双赢的,而不是你死我活的零和游戏。 不过,我们也要清醒地看到,在国际竞争中,先行者永远在向前跑,当我们攻克3.0T技术时,别人已经在研发更先进的技术了,这说明创新就像逆水行舟,不进则退。 核磁共振仪的成功不是一蹴而就的,它是无数科研人员十几年如一日默默攻关的结果,这种需要长期投入的创新,往往比那些追求“短平快”的项目更有价值,也更能产生实质性的影响。 现在,我们在很多高科技领域还在继续“破壁”,核磁共振仪的故事告诉我们,突破技术壁垒虽然艰难,但绝非不可能,关键是要有持续投入的决心,还要有开放合作的心态,懂得融入全球的创新网络。 每一次技术突破,不仅为企业带来商机,更为社会创造价值,这或许就是创新最根本的意义所在,让科技真正造福于民。