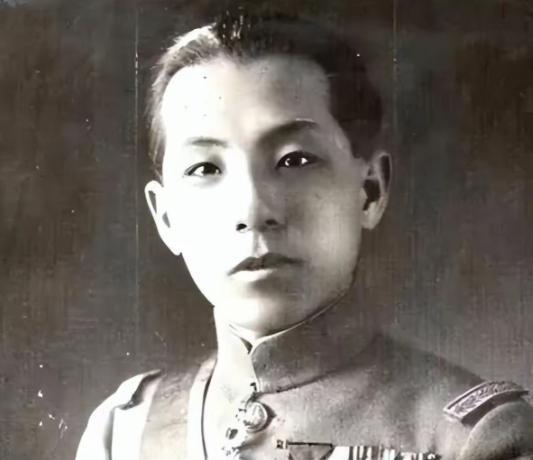

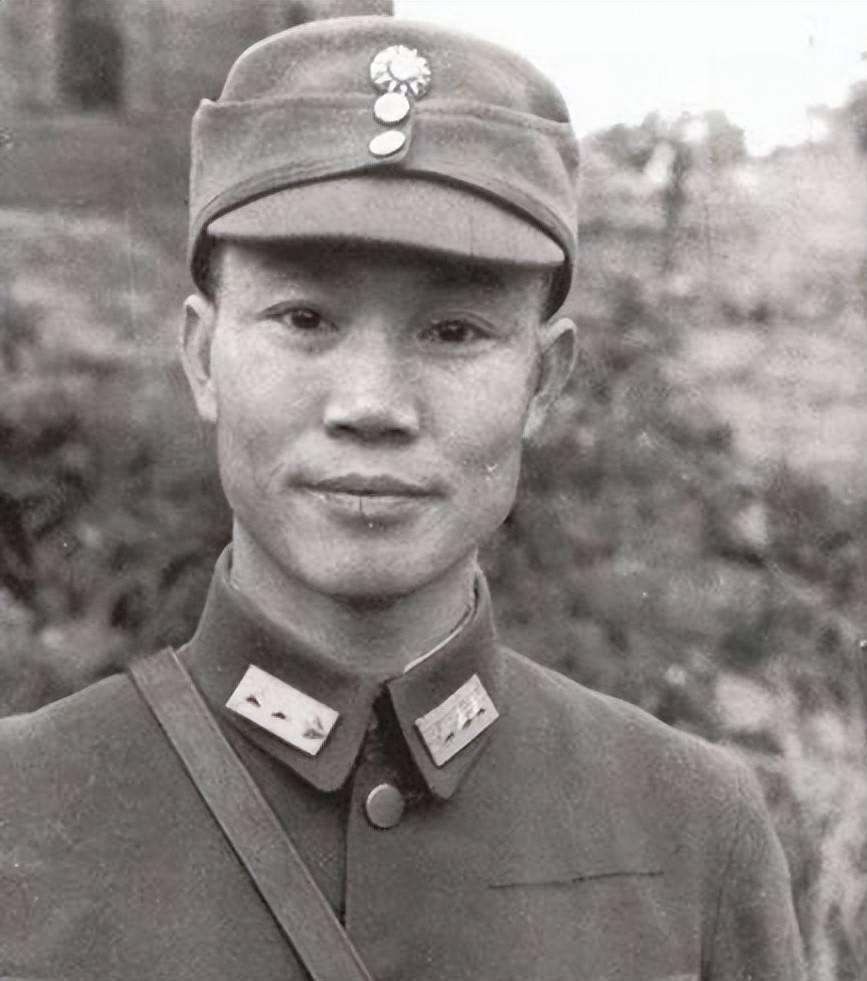

2001年,101岁的张学良病逝于美国。临终前,他说出一个秘密:“其实保我不死的人并不是宋美龄,而是另一个女人……” 1901年6月,张学良出生在辽宁台安县一个军阀家庭。父亲张作霖从土匪起家,逐步建立起庞大的东北军事集团。张学良从小接受良好教育,既学习传统文化,又接触西方新知识,能说流利的英语。1919年3月,他进入东三省陆军讲武堂学习,毕业后在奉军中历任营长、团长、旅长、师长等职务。 1928年6月,张作霖在皇姑屯被日本关东军炸死。年仅27岁的张学良临危受命,接掌东北军政大权。同年12月29日,他不顾日本的强烈反对,宣布东北易帜,将东北纳入南京国民政府管辖,为国家统一做出贡献。这个决定让日本侵略者的阴谋落空,也让张学良成为当时中国仅次于蒋介石的第二号军事人物。 1936年12月12日凌晨,西安华清池的枪声打破了黎明的宁静。张学良与杨虎城发动兵谏,扣押了前来督战的蒋介石及多名军政要员,史称西安事变。这场事变震惊中外,促成了国共第二次合作和抗日民族统一战线的形成。12月25日,张学良亲自护送蒋介石飞返南京,从此开始了长达半个多世纪的幽禁生涯。 事变后,张学良的处境极度危险。蒋介石表面承诺不予追究,内心却对这次兵谏耿耿于怀。南京政坛有人主张除掉这个”隐患”,张学良生死未卜。就在这个关键时刻,一个女人站了出来。 于凤至是富商于文斗之女,1916年与张学良结婚。虽然这是一桩包办婚姻,张学良对她从未有过爱意,一般称呼对方为”大姐”,但于凤至始终尽心尽力操持家务,教育子女。西安事变爆发时,于凤至正带着女儿在英国处理子女教育事宜。得知丈夫被软禁的消息后,她立即放下一切,辗转赶回国内。 于凤至首先前往拜访宋美龄。多年来,宋家与于家关系密切,宋美龄的母亲甚至认于凤至为干女儿。会面时,于凤至没有声泪俱下地哭诉,而是冷静地陈述事实:张学良发动西安事变的出发点是为了国家民族大义,如今抗战在即,杀害这样的爱国将领必将引起舆论哗然。宋美龄听后陷入沉思,表示会向蒋介石转达。 但于凤至明白,仅凭道义劝说远远不够。她手中掌握着一些关键文件,其中包括涉及某些敏感政治往来的材料。于凤至通过可靠的中间人向蒋介石身边的核心幕僚传递了明确信息:若张学良出现意外,这些文件将立即送交国际媒体和各方势力。这不是威胁,而是摆明底牌——她有能力也有决心保护丈夫。 宋美龄得知于凤至的态度后,更加积极地在蒋介石面前为张学良说情。她多次劝说蒋介石,西安事变已经和平解决,此时若对张学良下毒手,不仅会失信于天下,更会影响抗日大局。在宋美龄的坚持和于凤至的强硬立场下,原本蠢蠢欲动的暗杀计划逐渐偃旗息鼓。 在漫长的软禁岁月里,于凤至尽心照料张学良。她设法送去书籍、药品和生活用品,甚至冒险传递外界消息。1940年,于凤至被诊断出乳腺癌,病情严重,不得不前往美国治疗。临行前,她专程去见张学良,两人都明白,这很可能是永别。离开前,于凤至做了一件令所有人意外的事:她主动联系赵一荻,希望这位与张学良相伴多年的女子能继续陪在他身边。这份胸襟和气度,让赵一荻深感敬佩。 从1940年到1964年,于凤至在美国接受治疗并开始经营房地产生意。她将赚来的钱源源不断地寄给张学良,确保他在软禁中的生活不至于太过窘迫。这期间,她始终关注丈夫的处境,手中握着那些关键文件,随时准备在必要时再次出手相助。 1964年,于凤至收到张学良的一封信。信中,张学良在蒋介石的压力下提出希望正式离婚,好让赵一荻有个名分。于凤至看完信,独自坐在窗前沉默了很久。她知道张学良是被迫的,但她还是在离婚协议上签了字,没有任何怨言。在给赵一荻的信中,她写道:“汉卿是他们笼子里的一只鸟,他们随时会把他掐死的。几十年来,我为汉卿死都不怕,还怕在离婚书上签个字吗?” 1990年,蒋经国去世后,张学良逐渐恢复完全自由。同年,90岁高龄的他被李登辉释放。1993年,张学良与赵一荻移居美国夏威夷定居。1990年3月20日,于凤至在洛杉矶的寓所中去世,享年93岁。1991年,张学良来到于凤至墓前,看到墓碑上刻着”张于凤至”四个字,内心的愧疚感油然而生。 2001年10月14日下午,张学良在夏威夷檀香山的斯特劳布医院安详离世,享年101岁。临终前几天,他的意识时而清醒时而模糊。一天下午,他突然握住赵一荻的手,吃力地说:“我要告诉你一件事……当年西安事变后,真正救我命的,不是宋美龄,是凤至……”赵一荻点点头,眼眶湿润:“我知道,我一直都知道。”张学良又说:“我对不起她……她为我做了那么多,我却……”话没说完,泪水已经流下来。 这个秘密虽然姗姗来迟,但终于在张学良人生的最后时刻被说出。于凤至用她的勇气和智慧,在最危急的时刻保护了丈夫的生命;用她的宽容和大度,在离别时成全了他与另一个女人的感情。