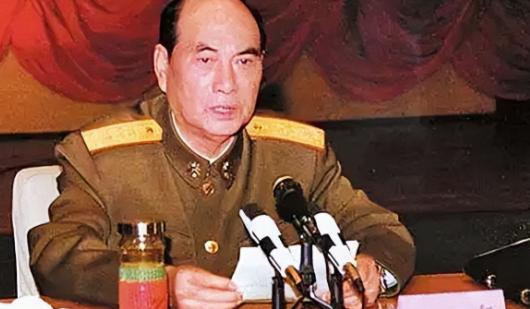

1998年张万年出访美国,当他刚踏进美国宁堡陆军基地,一个美军司令突然跳了出来死死搂住他的腰大喊“我终于抓住张万年了!”[无辜笑] 当年张万年将军访问美国本宁堡基地时,一位美军军官大步上前紧紧握住他的手臂,这位军官正是曾在越南战场交锋的沙利,他注视旧敌,声音微颤:“当年丛林里没完成的任务,今天总算用另一种方式实现了。”两人相视而笑,这段跨越三十年的战场记忆,此刻化作相握的双手。 1968年越南战场,热带雨林的腐植质气息与硝烟混杂,张万年带领军事顾问团穿行在密林深处,他们用三个月时间绘制了九号公路沿线美军火力点的分布图,记录下美军空中支援的反应时间规律,这些第一手数据后来转化为针对性的防御方案,帮助北越军队在遭受“春节攻势”重创后重建防线。 美军情报部门很快发现对方战术变得系统化,一张标注“重点目标”的机密文件上传至前线指挥部,张万年这个名字被圈上红框,在溪山附近的一次侦察中,侦察兵沙利通过瞄准镜锁定目标,却在扣动扳机前一刻被对方警觉躲入掩体,这个未完成的狙击任务,成为三十年后重逢时沙利最先提起的话题。 1979年已是师长的张万年将越南战场经验融入实战指挥,他要求士兵在丛林中学习辨别十种常见藤蔓植物,避免被有毒植被割伤,组织夜间行军时每个连队配备自制竹哨进行联络,这些细节在禄平伏击战中发挥关键作用,部队借助夜色掩护,利用地形完成穿插,有效切断越军补给线。 这场战役后,张万年的作战笔记被整理成《亚热带山地作战要领》,其中关于丛林机动和夜间突袭的章节引起国际军事学者关注,美国陆军战争学院将其列为东南亚地区作战研究的参考教材,多位美军指挥官在相关论文中引用其战术分析。 1998年访美行程中,美方安排副总统专机接送,在五角大楼举行十九响礼炮的欢迎仪式,张万年在西点军校与学员交流时,没有照本宣科,而是讲述了一个真实故事,在越南战场上,一名年轻士兵用身体挡住射向战友的子弹,临终前只说“告诉我娘,我没给她丢脸”,礼堂静默片刻,爆发出持久掌声。 在本宁堡基地,沙利向张万年展示美军新型单兵装备时,特意提到:“现在我们更注重士兵的生存能力。”两人走过训练场,沙利突然停下脚步:“希望中美军人永远不在战场相遇。”张万年轻轻点头,目光掠过那些模拟训练设施:“所以我们才要互相了解。” 随行人员注意到,张万年在参观过程中频繁记录美军基地的物资配送流程和士兵晋升机制,他特别询问了美军军官轮岗制度的具体操作,这些细节后来被整理成十七条建议,其中关于建立专业化蓝军部队、改进野外生存训练等九条建议在后续军改中得到落实。 张万年的职业生涯像一部微缩的中外军事交流史,从越南丛林的地道侦察到美国军校的讲台,从连队指挥到军委决策,每个阶段都折射着中国军队的成长轨迹。他的作战笔记至今仍存放在某军事院校档案室,扉页上工整写着:“知彼知己,首在详察。” 如今回顾这段往事,最令人感慨的或许是两位军人从对峙到对话的转变,当张万年在本宁堡训练场演示如何用简易材料制作战场沙盘时,在场的美军军官纷纷举起相机记录,这种专业层面的共鸣,比任何外交辞令都更能促进相互理解。 网友们感慨万千: “这位将军真是战神的化身!从越战到自卫反击战,再到美国访问,每一步都是传奇,respect!” “看哭了,战场上你死我活,和平时期互相尊重,这才是大国军人的气度!沙利将军最后那句话破防了。” “细节决定成败!张将军连丛林植物割伤都能考虑到,现在知道为什么说解放军天下第一了。” “1998年居然用副总统专机接待,这规格太高了!说明美国是真服气这位中国将军。” “从差点被狙击到被紧紧拥抱,三十年河东三十年河西,这就是国家强大带来的尊重。” “看完才知道九号公路伏击这么惊险,子弹擦过头皮简直电影情节!将军的反应速度绝了。” 如果沙利将军当年在九号公路成功击中目标,你认为中美两军关系会走向不同的方向吗? 官方信源:中国人民解放军国防大学官方网站