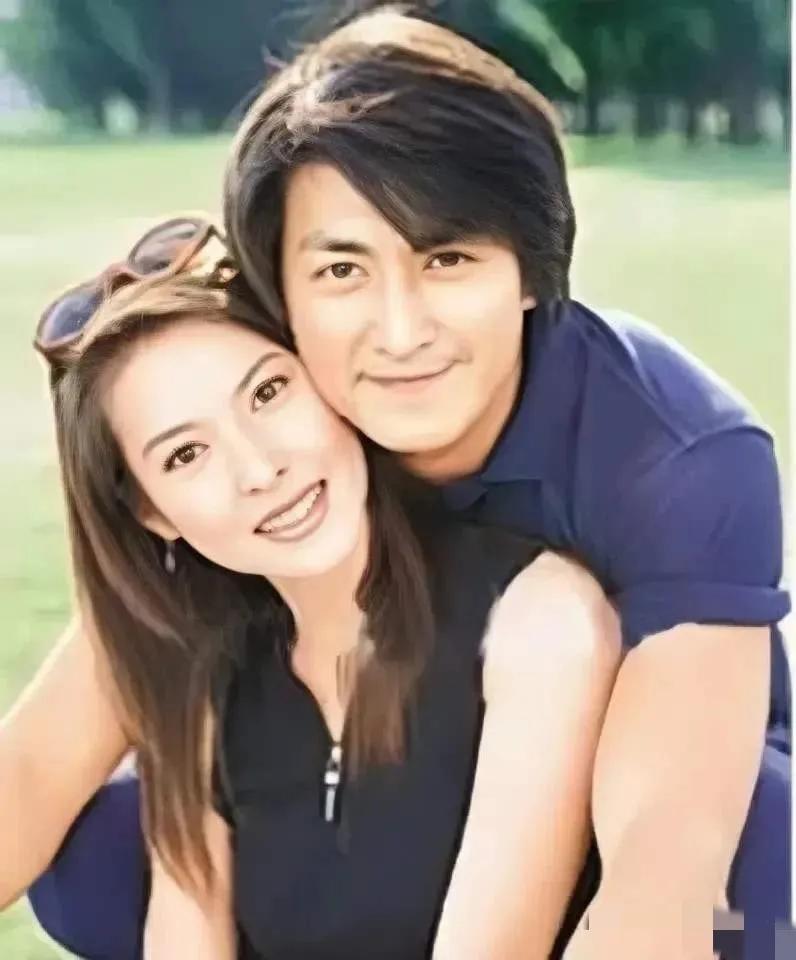

给想润去国外的“思想家”们好好看看,这就是你们十几年后的生活! 曾经的香港大美女李婉华赚足了钱,移民加拿大后,在那里生了一对双胞胎,看看这智慧十足的眼神,李婉华近日在国外媒体直播时哭诉,儿子们在国外学习也不好,估计在加拿大找不到工作,她想回港赚点钱,但是两儿子又不会中文,带回来估计也不行,愁死她了 很多人总觉得出国就是踩上人生跳板,仿佛换个国家就能自动升级。 但真相是,移民是从头到脚的“换水土”——过去在国内积累的资源、人脉、社会地位,很可能一夜归零。像李婉华这样经济条件不错的,尚且为儿子的前途发愁,更别说普通人了。 加拿大统计局曾跟踪一批移民发现,近三成人在四年后仍难以适应,尤其是中年群体,职业断层成了最狠的一刀。 国内当医生的,去了可能只能开网约车;曾经的大学教授,说不定在教小学拼音班。这种落差不是一句“慢慢来”就能消化,它啃噬的是人的自我价值感。 更扎心的是,移民后的生活节奏常让人窒息。 国内十指不沾阳春水的职场精英,到了国外得自己装家具、扛超市购物袋,雨天一个人包饺子包到哭。朋友聚会变成奢侈品,乡愁成了不敢独处时碰的伤口。 所谓“慢生活”,有时只是社交荒漠的代名词。一位移民温哥华的商人感慨,过去在国内忙得脚不沾地,现在下午5点准时下班陪孩子,看似幸福,却总怀念那种“被需要”的成就感。 李婉华最揪心的,是儿子们“中不中、西不西”的困境。多伦多一项调查显示,华裔移民子女容易出现心理问题,主因就是文化撕裂——既难融入本地圈子,又丢失了母语根基。 有些孩子被迫给父母当翻译,角色颠倒加重负担;还有些人因语言不通被误认为“问题学生”。当国内孩子流利背诵古诗词时,移民二代可能连春节祝福都说不利索。 更现实的是,海外教育并非“轻松躺赢”。加拿大名校毕业生挤破头找工作的比比皆是,一位历史专业毕业的本地人投了上百份简历,最后转行做IT支撑。 而留学生扎堆的商科、管理类岗位,竞争激烈到时薪不如钟点工。 反观国内,随着国际化程度提高,深耕本土市场反而能抓住更多机会——比如“一带一路”带来的贸易风口,中文流利、熟悉国情的海归更具优势。 移民不是失败选项,但盲目跟风必然踩坑。 为什么87%的移民四年后仍选择留在加拿大?研究指出,关键是他们调整了心态——不再执着于“人上人”的幻想,而是珍惜家庭陪伴、社会安全等隐形福利。 有人中年苦读八年考下行医执照,也有人从零学英语成为社区领袖。真正的适应,是学会用新土壤栽培自己,而非硬把自己塞进旧模子。 其实,中国的发展早已不是“出去就赢”的剧本。教育部最新政策明确支持留学人员回国创业,国内创新环境日益成熟。 比如新能源、人工智能等领域,对跨文化人才求贤若渴。与其在海外挤破头争一碗汤,不如回头看看家乡锅里的饭——既能发挥国际视野,又不丢文化根基。 李婉华的眼泪,浇醒了不少人的移民梦。但换个角度看,她的困境也是一记警钟:无论留在国内还是走出国门,人生都没有“容易模式”。 真正的幸福,从来不是地理位置的转换,而是能否在当下土壤里扎下根须。 那些还想“润”出去的朋友,不妨先问自己:能否接受职业归零?能否忍受亲情疏离?能否帮孩子跨越文化鸿沟? 如果答案模糊,或许该停下脚步,看看身边正蓬勃生长的机会——毕竟,真正的“伊甸园”,从来都是自己亲手建造的。 参考资料:【圆桌】移民加拿大:伊甸园?失乐园?——上观新闻