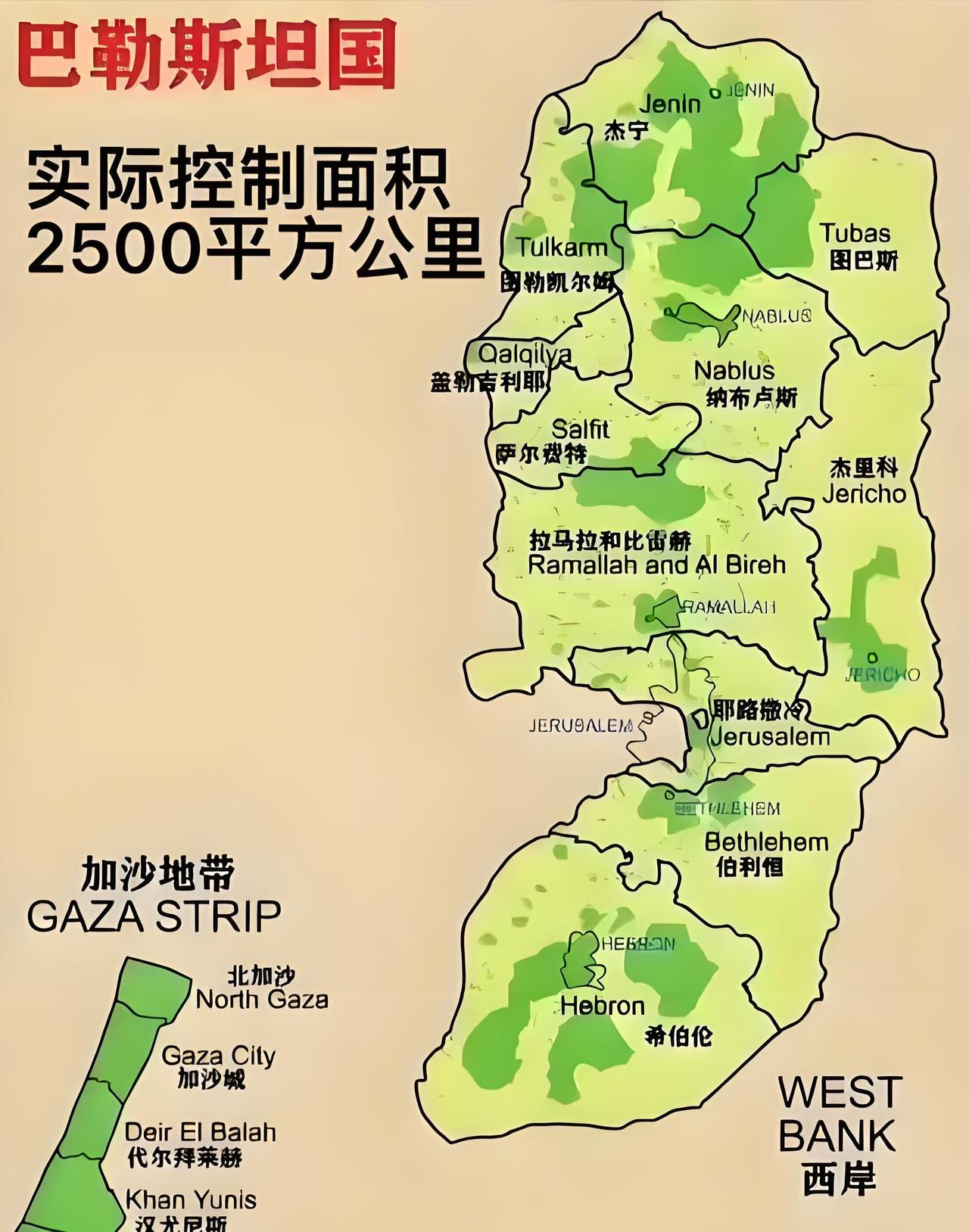

加沙地带的硝烟尚未完全散去,关于以色列停火撤军后巴勒斯坦能否建国的问题再次成为国际社会关注的焦点。表面看来,停火撤军似乎是巴勒斯坦建国的前奏,但历史的经验与现实的复杂性告诉我们,这远非一个简单的因果关系。要理解这一问题的深层逻辑,我们需要穿越七十多年的冲突迷雾,剖析停火撤军与建国之间的真实联系。 从历史维度看,停火与撤军从未自动导向建国。1949年阿拉伯国家与以色列的停火协议并未带来巴勒斯坦建国;1993年奥斯陆协议后以色列从部分西岸地区撤军,也未实现真正的巴勒斯坦独立。每一次停火后,双方都在为下一轮冲突积蓄力量,形成了一种“冲突-停火-再冲突”的恶性循环。这种循环背后,是以色列安全焦虑与巴勒斯坦建国诉求之间长期未能解决的结构性矛盾。 停火撤军对巴勒斯坦建国的意义主要体现在三个方面。首先,领土控制是建国的物质基础。以色列从约旦河西岸和加沙地带撤军,将为巴勒斯坦国提供必要的领土空间,尽管这些领土在连续性上仍面临以色列定居点的分割。其次,主权行使是国家的核心特征。撤军意味着巴勒斯坦权力机构能在其领土上行使更多行政、司法和安全的权力,尽管这种权力在实际操作中常受限制。第三,国际合法性需要实地情况的支撑。一个没有以色列军事存在的巴勒斯坦领土,更易获得国际社会的承认与支持。 然而,停火撤军只是建国的必要非充分条件。巴勒斯坦建国面临多重结构性障碍:以色列在约旦河西岸的定居点如同棋盘上的孤岛,不断侵蚀着未来巴勒斯坦国的领土完整性;东耶路撒冷地位问题牵动三大宗教的神经,任何解决方案都需极高的政治智慧;加沙与西岸的地理分割导致巴勒斯坦内部难以形成统一立场;难民回归权问题更是触及以色列生存根基的敏感议题。 更为复杂的是巴勒斯坦内部的政治格局。法塔赫与哈马斯的分歧不仅体现在治国理念上,更反映在对以策略的根本差异。一个内部割裂的巴勒斯坦难以形成统一的建国方案,这为以色列提供了“分而治之”的策略空间。没有内部的团结,巴勒斯坦很难在谈判中形成合力,这也是过去多年和谈屡屡受挫的重要原因。 国际社会在巴以问题上的角色同样矛盾重重。美国作为传统调停者,其公正性日益受到质疑;欧盟虽更同情巴勒斯坦,但内部成员国立场不一;阿拉伯国家在巴勒斯坦问题上的关注度,也随着地区权力格局的变化而波动。没有持续有力的国际压力与协调,停火撤军很可能再次沦为冲突循环的一个环节,而非通往建国的实质性步骤。 以色列的安全关切与巴勒斯坦的建国权利构成了这场冲突的核心悖论。以色列要求巴勒斯坦承认其犹太国家属性并保障安全后才支持建国;巴勒斯坦则坚持先建国再谈安全安排。这一“鸡生蛋还是蛋生鸡”的困境,需要第三方担保与创新性安全安排来破解。可能的解决方案包括国际部队驻守、非军事化巴勒斯坦国、区域安全合作机制等,但每种方案都面临实际操作上的挑战。 在当代地缘政治背景下,巴勒斯坦建国问题更显复杂。美国中东影响力的相对下降,俄罗斯、中国等新兴力量的介入,阿拉伯国家与以色列关系正常化的趋势,都改变了传统的博弈格局。这些变化既可能为巴勒斯坦建国提供新的契机,也可能使问题进一步僵化。特别是阿拉伯国家与以色列的关系正常化进程,若不能与巴勒斯坦建国挂钩,可能导致巴勒斯坦问题被边缘化的风险。 展望未来,巴勒斯坦建国之路布满荆棘但并非全然无望。可行的路径可能需要分阶段实施:首先实现长期停火与部分撤军,同时加强巴勒斯坦机构建设;然后在国际担保下就边界、定居点、耶路撒冷地位等核心问题进行谈判;最终达成全面协议,建立独立的巴勒斯坦国。这一过程需要巴勒斯坦内部和解、以色列政治意愿、国际社会持续关注三者的良性互动。 停火撤军只是漫长征程的第一步。真正的挑战在于如何利用这一窗口期,构建互信机制,创造性地解决核心争议,最终实现两个民族在这片土地上的和平共处。历史已经证明,没有巴勒斯坦问题的公正解决,中东难有持久和平;而没有以色列的安全保障,任何协议也都难以长久。这一双重认可或是打破七十年冲突循环的唯一锁钥。