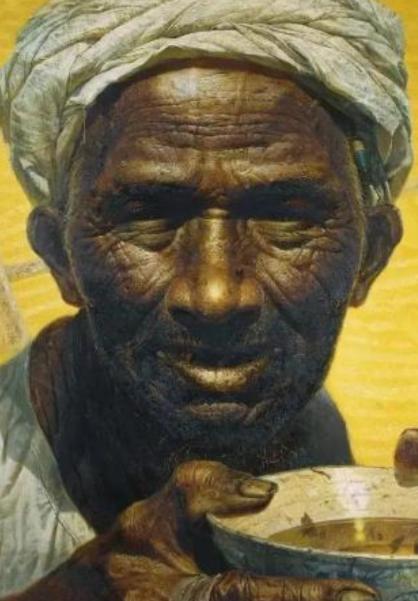

1980年,国家以2400元的价格收购一名大三学生的画作,没曾想,不久之后,这幅画竟然成了中国美术馆的镇馆之宝。 麻烦看官老爷们右上角点击一下“关注”,既方便您进行讨论和分享,又能给您带来不一样的参与感,感谢您的支持! 罗中立出生在重庆的一个普通家庭,罗中立从小在父亲的影响下接触到艺术,尽管家境贫困,但父亲是个私塾老师,且喜欢画画,经常带着罗中立到户外写生,那段童年的时光,虽然简单,却为他日后的艺术追求埋下了种子,家中有限的资源并未削减他对艺术的热情,相反,父亲的教诲让罗中立早早便感悟到,艺术的根基在于生活,正是在这种朴素的家庭环境中,罗中立接触到了最真实的艺术灵感。 1964年,16岁的罗中立考入了四川美术学院附中,开始了正统的艺术学习,在这里,他接受了系统的训练,开始领悟更为精细的技法,但在这一切的背后,他始终没有忘记生活中那些最平凡却最深刻的面孔,1968年,文化大革命让一切发生了剧变,罗中立被下放到四川大巴山,开始了与农民共同生活的十年,这段艰难岁月深深地影响了他,对农民的敬意和对乡土的热爱也在这一过程中渐渐发芽,尽管生活艰苦,罗中立却依旧坚持在夜晚用煤油灯作画,他将每天所见的农民,浑身泥土、朴实无华的形象深深刻在了心里,这段经历为他日后创作《父亲》提供了情感和灵感的源泉。 改革开放初期,社会发生了剧变,城市与农村的差距开始显现出来,在这样的背景下,罗中立带着对农民的深切情感,回到大巴山,寻找创作灵感,在这里,他与当地农民的深厚感情进一步加深,与农民们的互动,使他更加深入地理解了他们的坚韧与坚守,一个个农民的身影成了罗中立心中无法磨灭的印记,成为了他创作《父亲》时情感的基础,他用自己独特的视角与感知,真实地描绘了这些普通人的面容,试图通过画笔传达出农民的生存状态和精神世界。 灵感的源泉常常源自生活中最普通的一瞬间,对于《父亲》,罗中立的创作灵感来自一个除夕之夜的偶遇,当时,他看到一位守粪的老农民蹲在公厕旁,寒冷的冬夜让他冻得浑身发抖,而他的眼神却透着一股倔强,这一幕深深触动了罗中立,他认为这正是他要描绘的“中国农民的真实写照”,那一刻,他看到的不仅仅是一个老农的身影,而是无数普通人的象征,那种深沉的生活挣扎与不屈的生存意志,让他决定将这种力量带入画作中。 《父亲》是罗中立用心去创作的一幅作品,画中的每一个细节,都凝聚着他对农民的深情,罗中立采用了超级写实主义的技法,用画笔一笔一笔地勾画出老农民那张布满皱纹的脸,粗糙的双手,以及破旧的衣服,他没有任何夸张的渲染,而是忠实地还原了这个人物最真实的一面,每一道皱纹,每一块皮肤上的老茧,都讲述着农民一生的辛劳与坚韧,在创作过程中,罗中立花了整整一年的时间,才完成了这幅巨大的油画,他不断修改,力求每一处都完美呈现出老农民的真实面貌。 《父亲》在展出后的反响超出了所有人的预期,画作展现了农民的艰辛与坚韧,它的真实与直白触动了观众的内心,尤其是当时的中国刚刚进入改革开放,社会的关注焦点从过去的“集体主义”转向了个体的命运,罗中立的画作,不是通过美化苦难来煽情,而是通过真实的描绘,让观众感受到了那些在困境中依然坚守的人们的伟大,展览结束后,《父亲》迅速获得了国家的认可,并被中国美术馆以2400元的价格收购,成为了“镇馆之宝”,这幅画不仅是罗中立个人创作的巅峰,更是对普通劳动者的尊重与肯定。 《父亲》不只是艺术作品,它已经超越了艺术本身,成为了中国文化的象征,在中国改革开放的初期,这幅画给了人们深刻的情感冲击,也引发了社会对农民、对底层劳动者的重新审视,它的历史意义远超其艺术价值,它凝聚了时代的记忆,承载了一个时代的情感,画中的农民面孔,不仅仅是某个个体的缩影,它代表了千千万万的中国农民,他们默默无闻地为这个国家的发展贡献着自己的力量。 罗中立的艺术之路并没有因《父亲》的成功而停滞不前,尽管《父亲》为他带来了广泛的声誉,但他并没有因此而自满,相反,罗中立继续坚守自己的艺术理念,探索更深刻的创作题材,他的作品始终围绕着农民与乡土展开,通过《大巴山》系列,他进一步表达了自己对农村与农民生活的关注与热爱,在国内外多个展览中,他的作品受到高度评价,与此同时,罗中立还致力于艺术教育的发展,他将自己的经验与理念传授给新一代的艺术家,推动了中国美术教育的发展。 如今,罗中立已经步入晚年,虽然年岁已高,但他依旧坚持创作,每当他站在《父亲》前,他依然会感叹,这幅画让他看到了普通人的伟大,而这些年来,他不仅在艺术上取得了非凡的成就,还在教育与创作上留下了深刻的印记,作为一位艺术家,他用自己的画笔记录了一个时代,揭示了普通劳动者的尊严与伟大。 信息来源:人民网《中国现代美术史上典范:〈父亲〉》