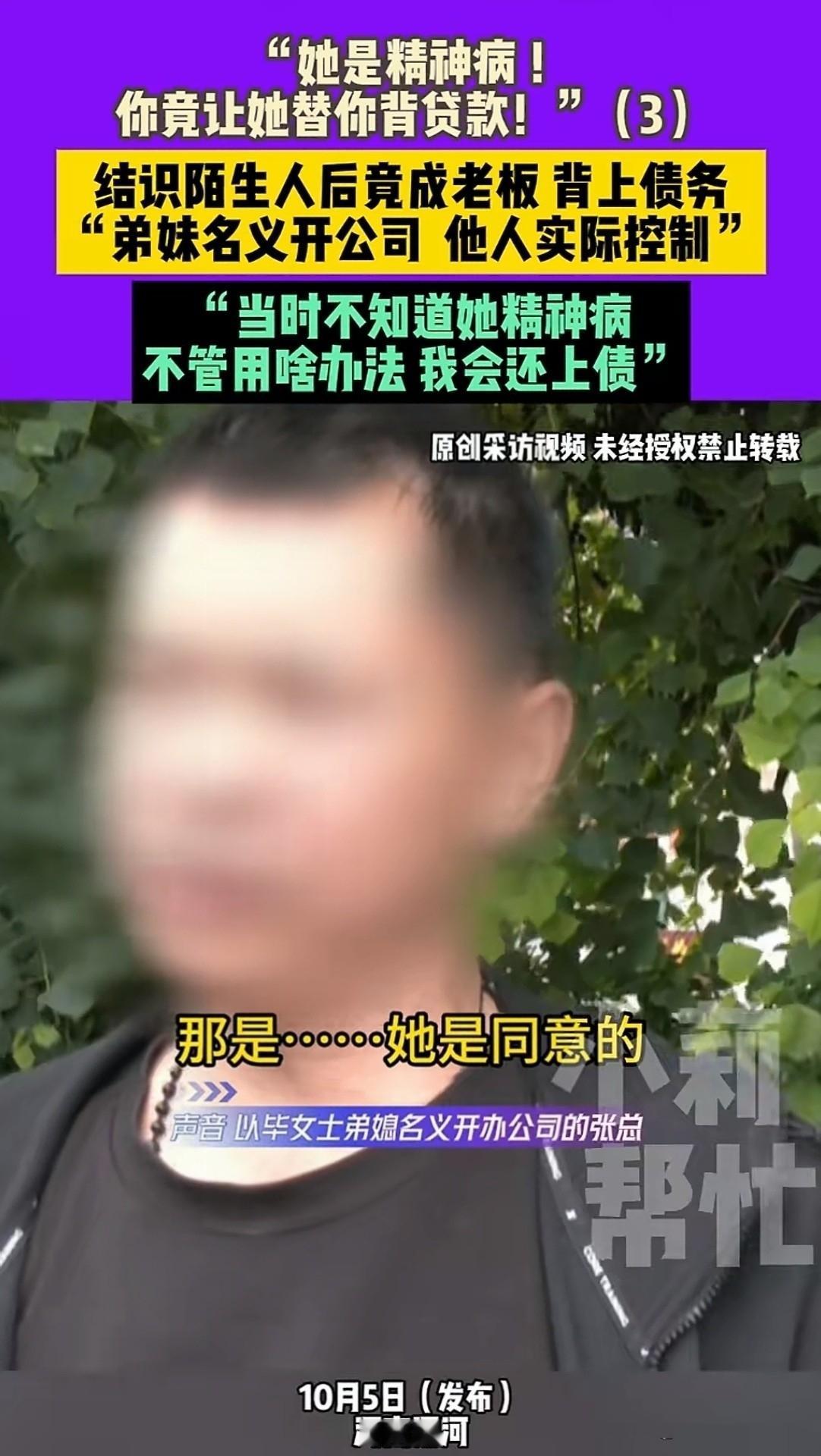

河南女子精神异常多年,一男子告诉她,合伙开公司一年赚300万。就这样女子被骗,开公司、抵押房产贷款百万元!很快,公司资金链断链,女子才意识到被骗,和家人一起找到男子,男子一句话让家人不能接受。 郭某平日安静少语,常一个人坐在屋里发呆。去年夏天的一天,她在公交站等车时,遇到一个自称“张总”的男子。那天阳光刺眼,张总笑得很热情,他说自己做生意,“能带她一年赚300万”。 郭某听不懂声音,也分不清真假。她没有拒绝,甚至有些高兴。 就这样,两人互加微信。张总每天发消息,问她吃饭了吗、想发财吗,甚至还说要带她去外地看项目。郭某从那以后,开始每天盯着手机发呆,脸上偶尔会笑。家人还以为她的病情好转,谁也没想到,这正是噩梦的开始。 不久,张总提出要以郭某的名义注册一家公司,说这样可以“避税”“方便操作”,只需要身份证和签名。郭某完全听他的。 几天后,公司注册完成,郭某成了“法人代表”。 随后,张总又让她用家里的房子做抵押,贷款四五十万元,还租下了二十多辆车。每次签合同、按手印、贷款,都是张总带着她去办。郭某什么都不懂,全程只是点头签字。 这些事,她的家人一无所知。直到几个月前,郭某的手机每天响个不停,全是催收电话。 “郭某女士,您贷款逾期,请尽快还款!”“车辆租赁费未结清,请联系公司负责人!” 起初家人以为是诈骗电话,可越听越不对劲。追问之下,郭某支支吾吾地说出“张总”的名字。 毕女士和家人顿时懵了。去银行一查,发现房子已经抵押出去,贷款高达一百多万。 他们一家人彻底崩溃。“她连手机银行都不会用,怎么可能自己贷款?” 记者跟随家人一起找到张总。面对镜头,张总一开始装作镇定,说:“郭某自己愿意干的,公司赚了钱她也能分红。” 毕女士当场亮出郭某的诊断书,白纸黑字写着——“精神障碍,无判断力,不具备完全民事行为能力。” 张总脸色瞬间变了。记者问:“你明知道她是精神病人,还让她贷款抵押,这算什么?” 张总语无伦次地解释:“钱不是她用,是公司用,公司一直在还款,银行也没找她。” 记者追问:“那这些车呢?贷款的钱呢?” 张总支支吾吾,最后干脆抬头指天发誓:“钱不是我个人的,是公司用的。” 毕女士气得浑身发抖:“她都分不清东南西北,你还拿她开公司?她连‘公司’两个字都写不全!” 郭某也红着眼,拉着张总的衣服说:“你骗人!你说要带我赚300万!” 张总低下头不再说话,只是不停咳嗽,假装打电话推脱。 面对这一幕,记者与家人心知肚明:这不是“合伙做生意”,这是赤裸裸的欺骗与利用。 从法律角度看,郭某的情况具有典型的“利用无民事行为能力人实施经济诈骗”的特征。 根据《民法典》第23条规定:无民事行为能力人实施的民事法律行为无效。 而第157条明确:无效的民事法律行为,自始无效。因该行为取得的财产应当返还,有过错的一方应当赔偿损失。 也就是说,郭某以自己名义签下的合同、贷款、抵押,全部属于无效合同。她没有判断力,不能理解合同的含义,也就不具备签署的法律资格。 张总利用这一点,借郭某的名义开公司、贷款、租车,本质上是盗用身份实施诈骗。 根据《刑法》第193条:以欺骗手段取得银行贷款,数额较大,构成贷款诈骗罪。 此外,《刑法》第224条还规定:以虚构事实、隐瞒真相骗取财物,数额较大的,构成合同诈骗罪。 张总在明知郭某精神异常的情况下,仍使用她的身份信息操作贷款、签合同,其行为已涉嫌合同诈骗罪与贷款诈骗罪并存。 从法律上讲,郭某不仅是“受害人”,还是被当作犯罪工具使用的“被利用者”。张总才是实际的行为人,应承担全部刑事责任。 同时,贷款机构若未核实贷款人的行为能力、未进行风险审查,也存在过错。银行有义务对借款人进行身份审核,若未识别其精神异常状态,需承担部分民事赔偿责任。 从社会层面看,这起案件反映了一个令人痛心的现实:精神障碍患者的法律风险防线几乎是空白的。 在很多家庭,患病成员因为缺乏监护制度保护,极易被不法分子盯上。法律的冷静,正是为了防止人性的冷漠。 根据《民法典》第34条规定:无民事行为能力人、限制民事行为能力人由监护人代理实施民事法律行为。 也就是说,郭某的家人作为监护人,有权撤销、追究一切未经授权的行为。张总以她名义签合同,本身就属无效。 这也给社会敲响警钟。如果一个骗子能靠几句“带你发财”,就轻易拿到一个病人的身份证、房产证,能套出百万贷款,那就不仅是道德的沦丧,更是法律漏洞被人钻了空子。 所幸,法律最终不会让弱者白白受伤。 在媒体和警方介入后,张总被要求与郭某家人签署还款协议,由他承担剩余贷款。案件正在进一步调查中。 但对郭某家人而言,信任被摧毁的那一刻,才是最沉重的损失。