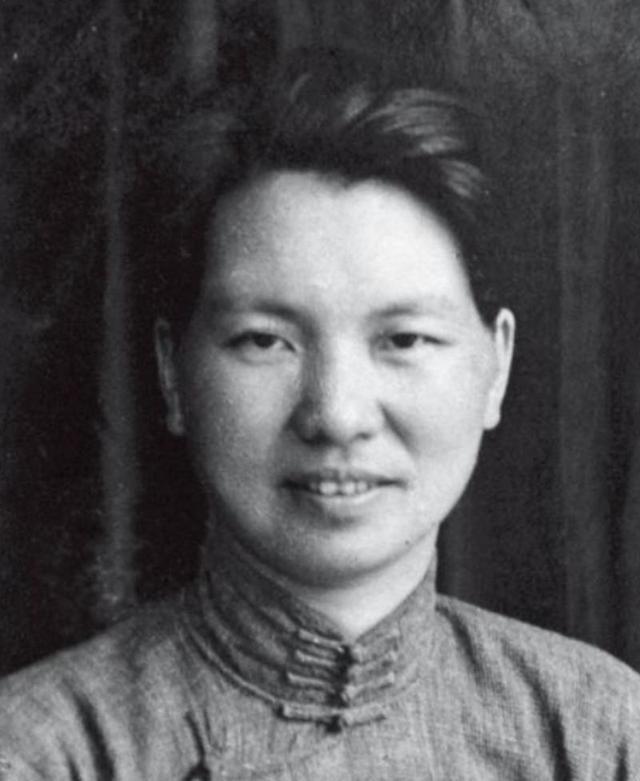

1940年的冬夜,上海郊外寒风刺骨,荒地上雾气翻滚。午夜刚过,一辆没有牌照的卡车在破旧的乡道上颠簸前行,车斗里坐着一名年轻女子,手脚被铁链锁着。她的名字叫郑苹如,22岁。 车内的气息压抑。两名特务低头抽烟,烟灰不时掉落在车板上。她静静坐在角落,头发散乱,却神情镇定。那一身深灰色旗袍已经褪了色,袖口沾着干血,肩头还有被拽破的痕迹。 几小时前,她被从南京秘密押来。表面理由是“移送审讯”,其实是送去行刑。特务奉命行事,路途保密,不许留下任何文书记录。 郑苹如曾经是上海滩的名媛。她出身中日混血家庭,母亲是日本人,父亲是银行职员,家境优渥。少年时读洋学堂,会英文、懂日语,曾登上《良友画报》封面。 许多人记得她那张照片:黑发垂肩,眼神清亮。没人会想到,这个曾出现在画报上的女子,会以“女特工”的身份死在荒郊。 押送途中没有任何声音。夜越来越深,上海郊外的风夹着潮气吹进车厢。她抬头看了看天,远处灯光模糊。似乎在这一刻,她终于明白,回不去了。 卡车停下。特务跳下车,四周漆黑,小树林里偶尔传来犬吠。有人点燃一盏马灯,微弱的火光照出一条泥路。女子被推下车,脚步有些踉跄,却没喊一声。 郑苹如的故事,要从上海沦陷说起。 1937年“八一三事变”后,上海成了半沦陷城市。街头依旧有舞厅、报馆、洋行,但暗处布满谍影。郑苹如当时21岁,仍常出入上流社交场合。她外语流利、长相出众,很快被国民党情报系统看中。 据后来档案记载,她在上海地下情报处接受过简单训练,负责打探日伪高官动向。她的身份天然有利——混血容貌、能讲日语、懂应酬,在汪伪政权势力圈中进退自如。 在上海滩的权力漩涡中,她与汪伪政府要员丁默邨有过接触。有人说她接近丁,是为了窃取情报;也有人说两人之间复杂难辨。无论如何,她掌握了不少秘密。 1940年初,丁默邨的特务机关查出她与中统有联系。行动迅速,逮捕干净。郑苹如在公寓被捕,搜出密码本和通信记录。 她被押进“76号”——汪伪特务机关的总部。那里是地狱。审讯手段残忍,逼供、毒打、电刑,她都撑过。特务要她交出上线,她一句不答。审讯持续三天,她始终沉默。 审讯官换了几次,连丁默邨也被惊动。据说他看了报告,只留下一句:“她知道太多,不宜久留。”处决命令很快下达。 她从此消失在档案中。没有庭审、没有公文、没有照片。只有一句冷冰冰的指令——“秘密执行”。 那夜押送她的,是三名特务。领头的人叫林之江,是汪伪情报处的干将,惯于处理“政治犯”。他曾说过一句话:“死人最安全。” 小树林四周一片寂静。雾越来越浓,脚下的泥地潮湿。林之江打开马灯,把光举在她脸前,像是要确认什么。年轻女子面色苍白,却没有畏惧。 多年以后,有传言说,她在那一刻开口了。她请求行刑者不要击毁她的容貌。理由有多种版本——有人说她想让母亲能在遗体中认出她;有人说她只是希望保留最后的尊严;也有人说,她怕被遗弃荒野后无人辨认。 行刑者的反应众说纷纭。有人称他犹豫了半天,最终点头;也有人说他面无表情,依命照射三枪。枪声在夜里炸开,群鸟惊起。她倒下的瞬间,马灯的光晃动了一下,灭了。 第二天清晨,路过的农人发现尸体。她穿着那件深灰旗袍,身体侧倒,脸上没有伤痕。手上仍戴着一只银手镯。 几天后,丁默邨的秘书在档案上补了一句:“已执行。”没有名字,没有地点。 多年以后,上海地下组织查证她的死,写下简单一句:“郑苹如,牺牲于1940年2月,年仅22岁。” 而“不要打我脸”这句话,从此成为传奇。 有人说她的美让行刑者不忍下手,有人说那句平静的请求让刽子手动容。事实早已模糊,但这句传言,留在了民间。 郑苹如的死,至今没有完整记录。特务档案在战后被销毁,留下的只有零散口述与媒体报道。她的名字出现在《抗战烈士名录》中,但关于“保全容貌”的那句遗言,没有任何官方文件证明。 “临刑请求”这一细节首次出现在上世纪五十年代的民间讲述中,之后被报刊、回忆录反复引用。人们愿意相信这个版本,因为它让故事更完整,也更有象征意味。她不是在求生,而是在选择死得体面。 从史料角度看,她确实被秘密处决;从叙事角度看,她被塑造成“民国最美间谍”,既有勇气也有悲剧。美貌成了她命运的一部分,也成了历史叙述的一种隐喻。 她死后多年,上海滩依旧灯红酒绿。人们喝咖啡、看戏剧,很少有人提起那场冬夜的枪声。直到上世纪九十年代,《色·戒》的故事在香港流行,原型人物中再次提到郑苹如,才让她重新回到公众视线。 人们惊讶:原来那个在荒郊被枪决的女孩,不只是情报员,也曾是上海的社交女王。她活在两个世界——白天的宴会和夜晚的地下战线。她的结局既像谍战,也像命运。 她的坟无碑无名,确切地点不详。有人说她葬在苏州河边,也有人说被掩于城外荒草。