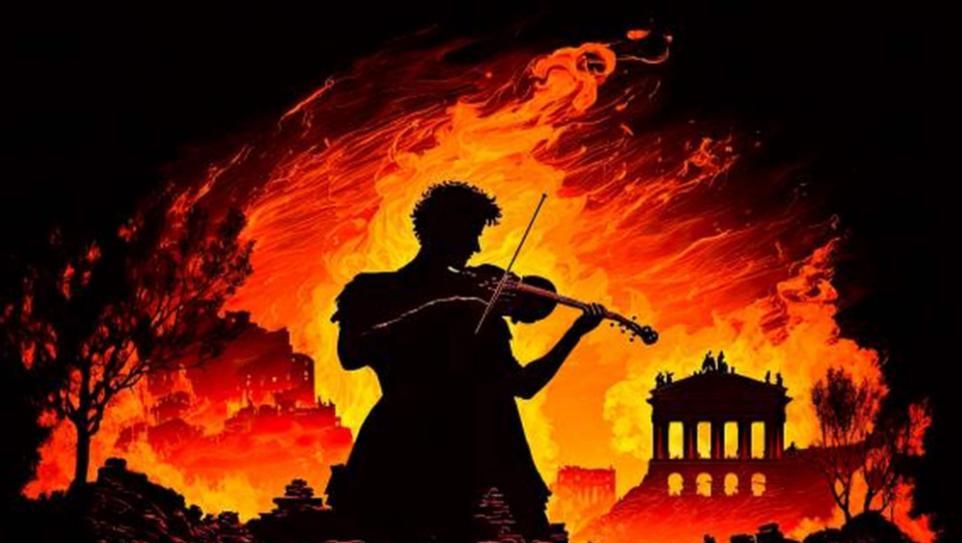

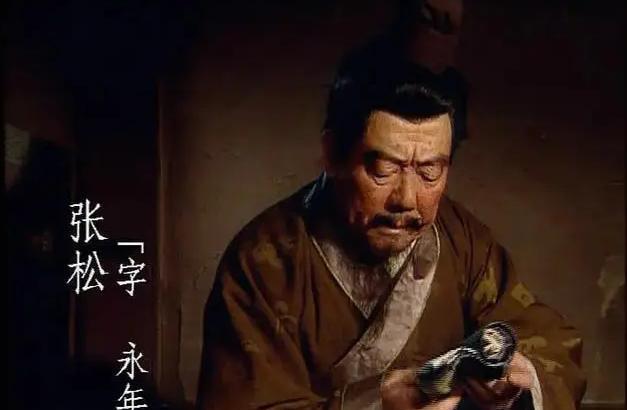

中华文明中的“巨婴”与“二五仔”现象,是道德堕落,还是文明异化的宿命?其实,这玩意并非中华文明独有,而是所有文明演进过程中反复出现的结构性矛盾。 “巨婴”是指生理成熟而心理滞涩的个体,依赖性强且责任意识淡薄,恰如梁启超所说的“心中之奴隶”,其形为成人而神如稚子,体现的是个体社会化失败。 罗马皇帝尼禄将国家财政用于个人享乐,甚至纵火罗马城后吟诗作乐,典型的西方文明巨婴。苏格兰作家巴利的《不会长大的男孩》,象征拒绝成长的成人。这类人沉溺幻想、逃避责任,甚至抗拒婚姻家庭,被称为“彼得潘综合症”,其特点是“成人形态、儿童心态”。 国内有对饥民“无粟米充饥”,发出“何不食肉糜”荒诞反问的晋惠帝司马衷。再比如贾宝玉受贾府溺爱,生活能力缺失,家道中落后沦为乞丐,却仍依赖女性情感支持,属于典型的寄生型巨婴。 “二五仔”是指背叛集体或道义的投机者,在利益与忠诚之间反复摇摆,恰如《淮南子》所讥讽的“朝秦暮楚之徒”,反映的是共同体认同危机。中国历史上,这种“二五仔”数不胜数,又被称为叛徒或内奸,就拿三国时期的人物来说。 糜芳,这货作为刘备的姻亲和部下,在关羽败走麦城时坐视不救,导致关羽被杀,后又因惧罪投降东吴。这一行为又间接引发张飞被杀、刘备伐吴失败等连锁反应,被视为蜀汉衰落的转折点。 许攸,原为袁绍谋士,因不满袁绍多疑且不纳谏言,投靠曹操并献计火烧乌巢粮草,导致袁绍官渡之战惨败。后因恃功自傲被曹操部将许褚所杀。 张松,益州牧刘璋的谋士,暗藏西川地图欲献曹操,因受冷遇而转投刘备,联合法正出卖刘璋,引刘备入川夺取益州。被其兄告密后,全家被杀。 这些人都是极致的利己主义者,他们通常会将背叛包装为“识时务”,实际是将个人利益凌驾于道义之上,并非为了普通百姓的利益。这种辩解策略与韩非子所说“八奸”中的“流行”之术高度契合,通过重构历史叙事,使背叛获得合法性外衣。 中华文明以农耕立基,宗法制度与儒家伦理为传统社会提供稳定框架。但这种高度集权的秩序在强化集体认同的同时,也压抑了个体的独立人格。 这种文化基因在现代化转型中并未消散,而是以新的形态延续:当代家庭中,父母对子女的过度庇护与阶层跃升的单一期待,催生了缺乏抗逆能力的“巨婴”。 他们就像《都挺好》中的苏明成式“成年婴儿”,在家庭庇护下逃避责任,却在外界压力中崩溃。这说明集体主义传统如果失去人文精神的平衡,就很容易沦为培育巨婴的土壤。 儒家思想强调“修齐治平”递进责任,但在实践中经常被简化为对血缘与地缘圈层的狭隘忠诚。费孝通所提出的“差序格局”就深刻揭示了伦理同心圆结构:个体对家族和乡党等圈内人讲求“亲亲”,对圈外人则可能采取工具性态度。 这种伦理双轨制为“二五仔”的诞生提供了土壤,当集体利益与个体家族利益冲突时,对内的“忠”就很容易异化为对外的“叛”。吴三桂引清兵入关,就是在家族生存与民族大义间的扭曲抉择。在王朝更迭的裂缝中,背叛成为其家族生存策略。 近40年以来,我们以压缩式现代化狂奔,传统价值体系与市场经济发生猛烈碰撞。金钱崇拜对儒家义利观造成严重侵蚀,部分个体就在物质浪潮中陷入了精神迷失,“巨婴”就是这种语境之下的适应性产物。 他们就像《小欢喜》中的方一凡,在应试教育与功利目标的夹缝中,缺乏对生命意义的深层建构;“二五仔”则源于对制度信任的缺失,当规则不明或执行不公时,投机就成了他们所谓的理性选择。 但巨婴与二五仔并非简单的道德堕落,而是文明演进中的“负产物”:前者是集体主义未完成现代性转化的残留,后者是伦理体系在制度缺陷下的应激反应。正如鲁迅先生笔下“看客”与“阿Q”,映射的是文明自我更新的艰难。 巨婴与二五仔是中华文明转型期的镜鉴,照见了历史重负与未来征途的纠缠。它们既是历史长河沉淀的“文化结石”,也是现代性冲击下的“精神创伤”。其根源深植于文明的结构性张力:集体与个体、传统与现代、伦理与利益的碰撞。 我们唯有在文化自觉中重构价值理性,在制度建设中筑牢公平底线,才能培育出既根植传统,又面向世界的健全人格。唯有如此,才能挣脱文明异化的轮回,培育出既懂“为万世开太平”的格局,又敢硬刚不公的“六边形战士”!