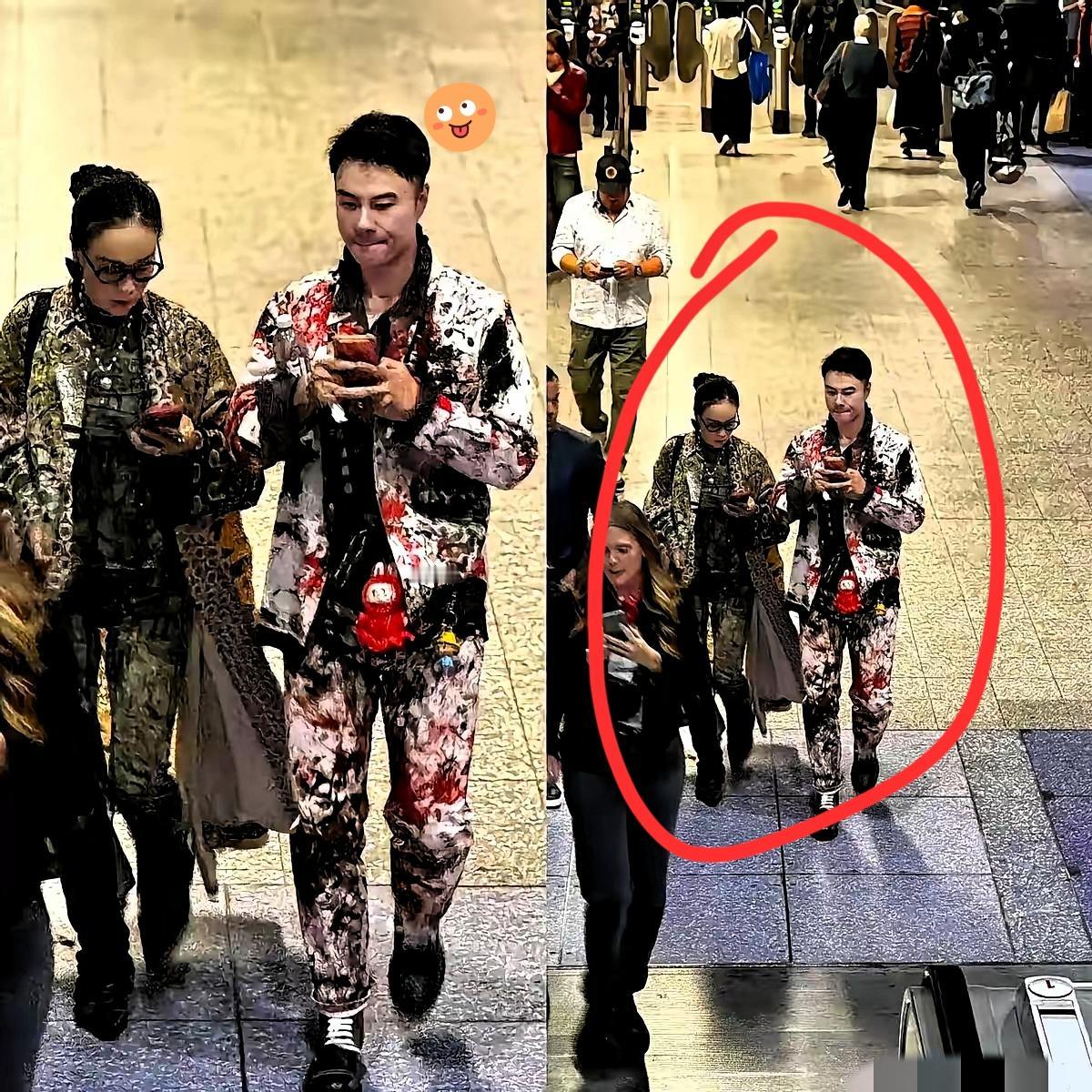

2015年,罗敏跟画家冷军离婚了。朋友问她:“你老公有钱有名,也没啥不良嗜好,这么好的男人,咋就离婚了呢?”罗敏只能苦笑。 罗敏在美术教室的窗台上摆了盆薄荷,学生问她“老师为什么总养薄荷”,她指尖拂过叶片,想起冷军画室里常年放着的松节油。 那味道曾和薄荷一样,让她觉得安心,直到后来,松节油的气息里渐渐没了温度。 2023年的这天,她刚给孩子们上完水彩课,手机弹出艺术新闻推送,冷军的新作《静物·时光》在拍卖行拍出8600万,配图里,画案上放着个眼熟的咖啡杯,和当年她在画室里用的那只几乎一样。 2006年,罗敏刚辞掉教职当专职模特,冷军正在为《小罗》打底稿。 那时画室里总飘着松节油和咖啡混合的味道,冷军画到入神时,会让罗敏帮他递颜料,偶尔抬头看她一眼,说“你今天的发绳颜色,和画布底色很搭”。 有次罗敏试着帮他清洗画笔,却因为分不清油画颜料的特性,把几支细勾线笔泡坏了。 冷军没生气,只是拿过画笔,手把手教她“油画笔要顺着毛洗,就像给画里的人物梳理头发”,那天下午,两人在水池边洗了一下午画笔,阳光落在冷军的侧脸上,罗敏觉得,比画里的光影还好看。 2009年,《小罗》已经完成近两年,冷军的创作节奏越来越快。 有天罗敏做了他爱吃的红烧肉,端去画室时,看到他正对着一幅新的肖像画皱眉,画里的模特不是她。 冷军解释说“这是画廊定制的作品,得赶工期”,罗敏把菜放在画架旁,看着满地的烟蒂和没动过的咖啡,突然没了说话的兴致。 那天晚上,冷军回来得很晚,身上带着陌生的香水味,他说是“画廊老板的助理不小心蹭到的”,罗敏没追问,只是把红烧肉倒进了垃圾桶——那是她第一次觉得,画室里的松节油味道,开始呛人。 2013年,两人的婚姻进入倒计时。罗敏开始重新拾起画笔,在阳台支起小画架,画楼下的梧桐树,画小区里的流浪猫。 有次冷军看到她的画,说“你的笔触还是太软,没有力量”,罗敏抬头看他,发现他眼里只有对画作的评判,没有半分对她的在意。 没过多久,罗敏在整理冷军的展览资料时,看到他接受采访说“艺术需要绝对的专注,婚姻对我来说是种干扰”,她把资料放回抽屉,第二天就找好了新的住处。 离婚时,冷军提出要把《小罗》的部分收益分给她,罗敏拒绝了。 她说“画里的我已经留在2006年了,现在的我,要自己画自己的生活”。 搬离画室那天,她只带走了自己的画具和一盆薄荷——那是冷军当年为了净化画室空气买的,后来一直由她照料。 冷军站在门口送她,想说什么,最终只说了句“以后有需要,随时找我”,罗敏没回头,只是把薄荷抱得更紧了些。 2017年,罗敏重新回到学校当美术老师。她教学生画水彩时,从不强求他们追求极致的写实,而是鼓励他们“把心里的感受画出来”。 有个学生画了幅《妈妈的手》,笔触稚嫩,却把妈妈手上的老茧画得格外清晰。 罗敏在课堂上表扬了这幅画,说“艺术不只是精准,更是真诚”,这话,她当年没来得及跟冷军说。 2021年,罗敏在一次区域性的美术展上,展出了自己的作品《画室记忆》。 画里是个洒满阳光的画室,水池边放着洗干净的画笔,窗台上摆着盆薄荷,只是画里没有人物。 开展那天,冷军意外出现,他站在画前看了很久,对罗敏说“这幅画比我的作品更有温度”。 那天他们聊了很多,从当年的画笔聊到现在的学生,冷军说“我后来才明白,艺术不是孤立的,生活里的烟火气,才是创作的根”,罗敏笑着点头,心里的芥蒂,像被风吹散的烟雾,渐渐淡了。 如今,罗敏的美术课成了学校的特色课程,她带学生举办的“生活小画展”,每年都能吸引不少家长和艺术爱好者。 冷军偶尔会来学校做讲座,每次都会特意去罗敏的教室看看,有时会给孩子们讲讲油画技巧,有时只是站在窗边,看看那盆长势旺盛的薄荷。 两人之间没有复合,却多了种默契——就像罗敏画里的薄荷,和冷军画里的咖啡杯,各自在自己的轨道上生长,却偶尔会因为同一段回忆,泛起相似的温柔。 2024年春天,罗敏收到冷军寄来的一本画册,扉页上写着“谢谢你,让我懂了生活的艺术”。 画册里收录了他近年的新作,其中有幅《薄荷与咖啡》,画案上,薄荷盆栽旁放着只咖啡杯,阳光落在上面,温暖得不像冷军以往的风格。 罗敏把画册放在书架上,和自己的《画室记忆》并排摆着,她知道,有些故事虽然结束了,但那些关于艺术与生活的领悟,会一直留在彼此的画里,和心里。 信源: 《长江日报》2021年9月15日刊《从画家模特到美术教育者:罗敏的艺术人生转型》 央视网2022年11月报道《青少年环保艺术作品亮相国家级展演》 中国美术馆2023年展览档案《冷军“微观与宏观”个展学术综述》