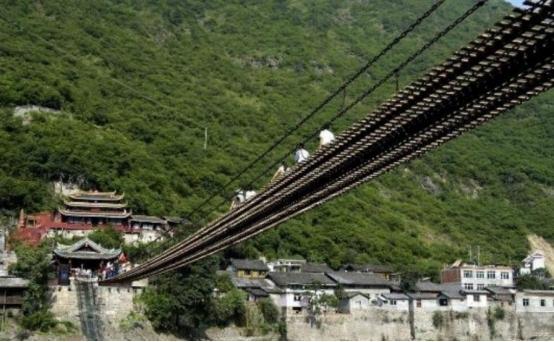

300年前,古人是如何将40吨铁链建在大渡河上,一年建成泸定桥的? 泸定桥的建成是在清康熙四十四年,也就是1705年。 康熙年间,清朝统一了西南,但是西藏和川藏之间的交通还极为不畅,从成都到打箭炉(今康定)要过无数山谷,其中大渡河是最大的一道坎。 大渡河水急流窄,地形复杂,尤其在泸定这一段河面宽度接近百米,水流湍急,到了雨季更是咆哮而下。 对当时的朝廷来说,这是军政问题,因为康熙时期西藏与清朝的联系加紧,驻防、运输、贸易都需要稳定的交通线。 史料记载,康熙皇帝下令在泸定建立一座铁索桥,材料主要是铁链,桥面用木板。 总重约四十吨的铁链,是从当时的成都和雅安一带冶炼出来,再一路运送到泸定。 放到今天四十吨不算什么,用几辆卡车就能送到。 但在三百年前,这些铁链需要人工和畜力沿着山路运输,每条链由若干段锻造后再现场拼接。 在河上的架设方式也很特别,他们利用两岸事先砌好的桥台,把铁链拉过去固定,架好十二根铁链,其中九根做桥面支撑,三根做扶手,最后再铺木板,这样人就能走上去。 至于为什么能一年完成,这是因为当时清朝的资源动员能力强,而且这件事是军事工程,优先级很高。 从康熙四十四年二月开始动工,次年二月完工,整个过程几乎是昼夜施工。 当时的铁链制作和运输同时进行,工匠在内地锻打一段运一段,路上的人挑、背、骡马驮,到了泸定再用榔头、加热等方法把链段连接起来。 到最后架桥那几天,大渡河两岸拉上了粗绳和木杆先试牵,确认张力和位置,再换成真正的铁链。 因为铁链架两岸需要同时操作,所以工人和士兵分工合作,一岸拉一岸固定,整个过程非常紧凑。 泸定桥的建成,直接改变了川藏线的格局。 以前这种河段过不得,一旦进入雨季,人和马都要停在岸边等水退,时间可能就是十天半个月。 桥修好之后,官马驿道直通西藏,同时也方便了茶叶、布匹、盐等物资从内地进入康区。 更重要的是,这座桥成了清朝在西南的一个战略节点,大渡河本来是个天然屏障,但有桥之后,既方便内地向边疆输送物资,也可以在有事的时候迅速调兵。 这一点在后来历史上才更显得重要,比如说抗战时期,川藏公路运输很多物资,泸定桥依旧是关键点。 不过古代冶铁水平有限,怎么打得出这么多质量过硬的铁链?这里涉及一个当时的技术背景。 清朝并不是没有大规模炼铁的能力,四川雅安、邛崃、蒲江等地早在明代就有成熟的炼铁工坊,水力驱动的皮囊风箱提供高温,铁矿原料来源稳定,工匠能锻造出十几米长的链段,质量很好。 而且泸定桥用的是熟铁,比生铁韧性更好,不容易断裂,适合做索链。 即便如此,链段运到泸定后还会重新加热调整张力,因为铁链要长年受拉力和震动,一旦安装不当就会出现磨损或疲劳断裂。 泸定桥在近代又经历了几次大修,比如民国年间,桥板换新,链条部分修补,后来新中国成立以后也曾进行加固。 到了现在,泸定桥依然是文物保护单位,铁链虽已经不是原始那批,但基本保留了原先的工艺样式。