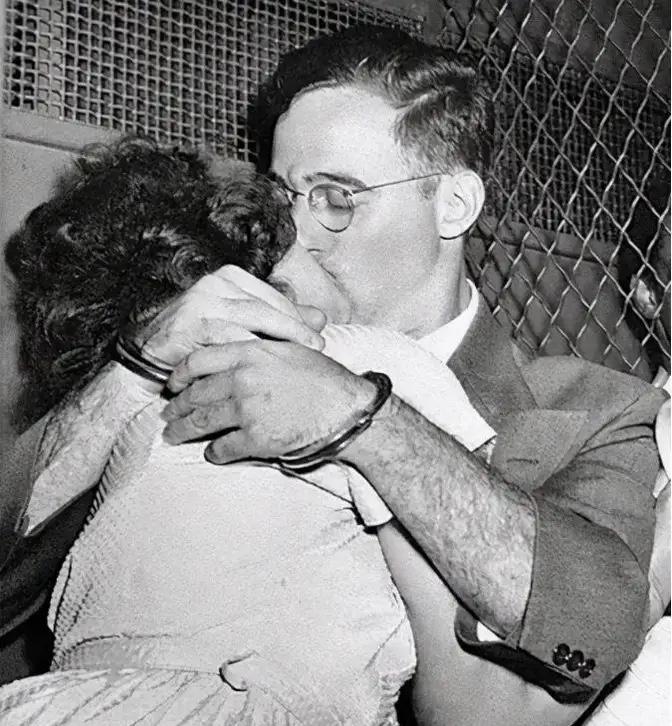

1953年,美国法院在证据不足的情况下,将罗森堡夫妇送上了电椅,生前最后一吻后,他们将被电刑处死,直到苏联解体后,出卖原子弹秘密的真凶才浮出水面。 1995 年美国国家档案馆的解密室里,历史学者约翰・海恩斯盯着 “维诺那计划” 第 347 号电报复印件,突然停下翻页的手。 电报中提及朱利叶斯・罗森堡时用的代号是 “天线”,而提到他妻子埃塞尔,竟直接写了本名 “埃塞尔・罗森堡”。 “这不合常理,” 他对身边同事说,“苏联间谍网对核心成员都会用代号,埃塞尔要是参与了,怎么可能例外?” 这份被尘封 42 年的文件,成了推翻罗森堡夫妇 “共同间谍” 罪名的关键证据,也让当年那场裹挟着冷战阴云的冤案,露出了更多令人心惊的细节。 1950 年 11 月的纽约 FBI 审讯室,戴维・格林格拉斯坐在冰冷的铁椅上,双手不停搓着膝盖。 这个在洛斯阿拉莫斯实验室工作的年轻人,刚因哈里・戈尔德的供认被锁定,为了争取宽大处理,他开始编造与姐夫朱利叶斯的 “间谍往来”。 “1945 年夏天,他让我画原子弹内引爆装置的草图,还说苏联会给报酬。” 他一边说,一边在纸上胡乱画着,FBI 探员立刻拍下草图,当作 “关键证据”。 没人知道,多年后格林格拉斯在狱中录制的忏悔录音里,会承认 “那些细节都是我编的,我甚至没见过朱利叶斯要情报的样子,只是想少判几年”。 而他的妻子露丝,为了帮丈夫脱罪,随口说 “埃塞尔也知道这事”,这句毫无根据的话,竟成了给埃塞尔定罪的 “证词” 之一。 1953 年 6 月 18 日,纽约新监狱的会见室里,朱利叶斯隔着玻璃最后一次看向埃塞尔。“别害怕,” 他用口型对妻子说,“我们没做错什么。” 此时的埃塞尔,早已不是那个曾梦想当演员的姑娘,牢狱之灾让她瘦得脱了形,却始终没承认莫须有的罪名。 她不知道,远在英国的克劳斯・富克斯,这个真正向苏联传递原子弹核心情报的物理学家,正在实验室里平静地工作。 直到 1950 年 2 月富克斯被捕,他才供认自己从 1941 年起就为苏联提供核研究资料,包括气体扩散法分离铀 - 235 的关键技术。 这些信息,直接帮助苏联在 1949 年成功试爆原子弹。可当时的美国,正被 “麦卡锡主义” 的恐慌笼罩,FBI 更需要一个 “美国本土间谍” 来安抚民众,罗森堡夫妇成了最好的替罪羊。 1952 年的普林斯顿大学,爱因斯坦坐在办公室里,看着桌上厚厚的请愿书,眉头紧锁。 这位曾推动美国核研究的科学家,对罗森堡案的不公感到愤怒,他联合诺贝尔化学奖得主哈罗德・尤里、作家海明威等 22 位知名人士,向总统艾森豪威尔请愿,要求重审此案。 “仅凭一个罪犯的口供就判死刑,这不是司法,是暴行。” 爱因斯坦在公开演讲中说。 可当时的美国政府,早已将此案与 “冷战安全” 绑定,艾森豪威尔直接驳回了请愿,理由是 “不能让间谍威胁国家安危”。 多年后,解密的白宫文件显示,当时的国务卿杜勒斯曾私下表示 “罗森堡案的象征意义大于实际意义,需要用这个案子警示潜在的‘共产主义同情者’”。 1980 年的加拿大温哥华,72 岁的纳恩・梅坐在家中,接受历史学家的采访。 这个曾参与 “曼哈顿计划” 的英国科学家,首次公开承认自己在 1945 年向苏联传递了 “小男孩” 原子弹使用铀 - 235 的关键数据。 “我当时觉得,让苏联拥有原子弹,能保持大国间的平衡,避免美国独霸核力量。” 他说。 而此时的朱利叶斯和埃塞尔,已经死去 27 年,他们的两个儿子罗伯特和迈克尔,早已改随母姓,在纽约过着低调的生活。 直到 1991 年苏联解体,俄罗斯公开了当年的间谍档案,人们才知道,朱利叶斯确实为苏联提供过情报,但只是普通的军事技术资料,比如坦克发动机设计图、飞机导航系统原理,与原子弹毫无关系。 如今,罗森堡案早已成为美国司法史上的一个污点。纽约新监狱的旧址上,建起了居民区,很少有人知道,这里曾处决过一对被冤枉的夫妻。 朱利叶斯和埃塞尔的儿子们,在 2008 年成立了 “罗森堡正义项目”,致力于推动更多历史档案解密。 而克劳斯・富克斯在 1959 年获释后,回到德国继续从事物理研究,直到 1988 年去世,他的名字始终与 “原子弹间谍” 绑定,却少有人提及罗森堡夫妇的冤屈。 历史的真相,往往来得太迟,但正如埃塞尔在最后一封信中写的:“真相终会大白,我们的清白,会被后人记住。” 这份迟到的清白,虽然无法换回两条生命,却成了对冷战时期司法不公最沉重的反思。 (信源:中新网——罗森堡夫妇窃取美原子弹情报 爱因斯坦为之叫屈)