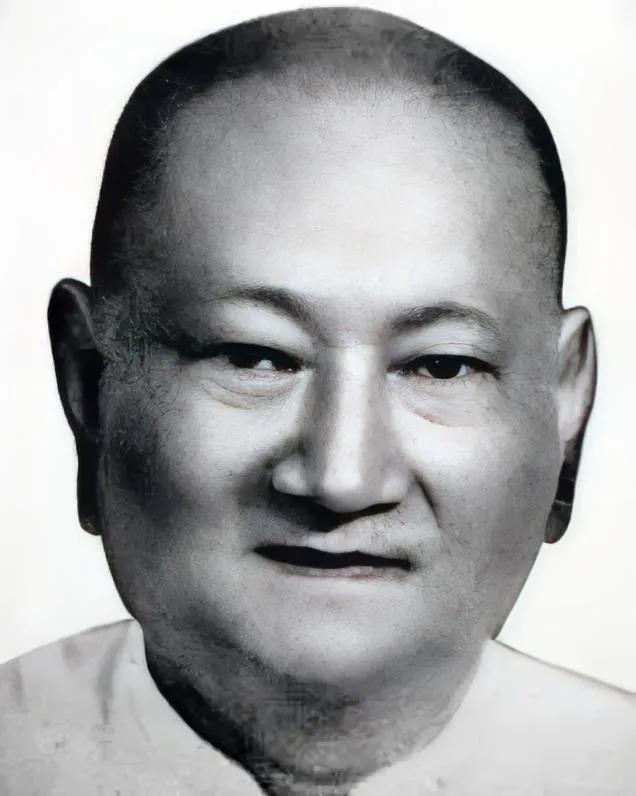

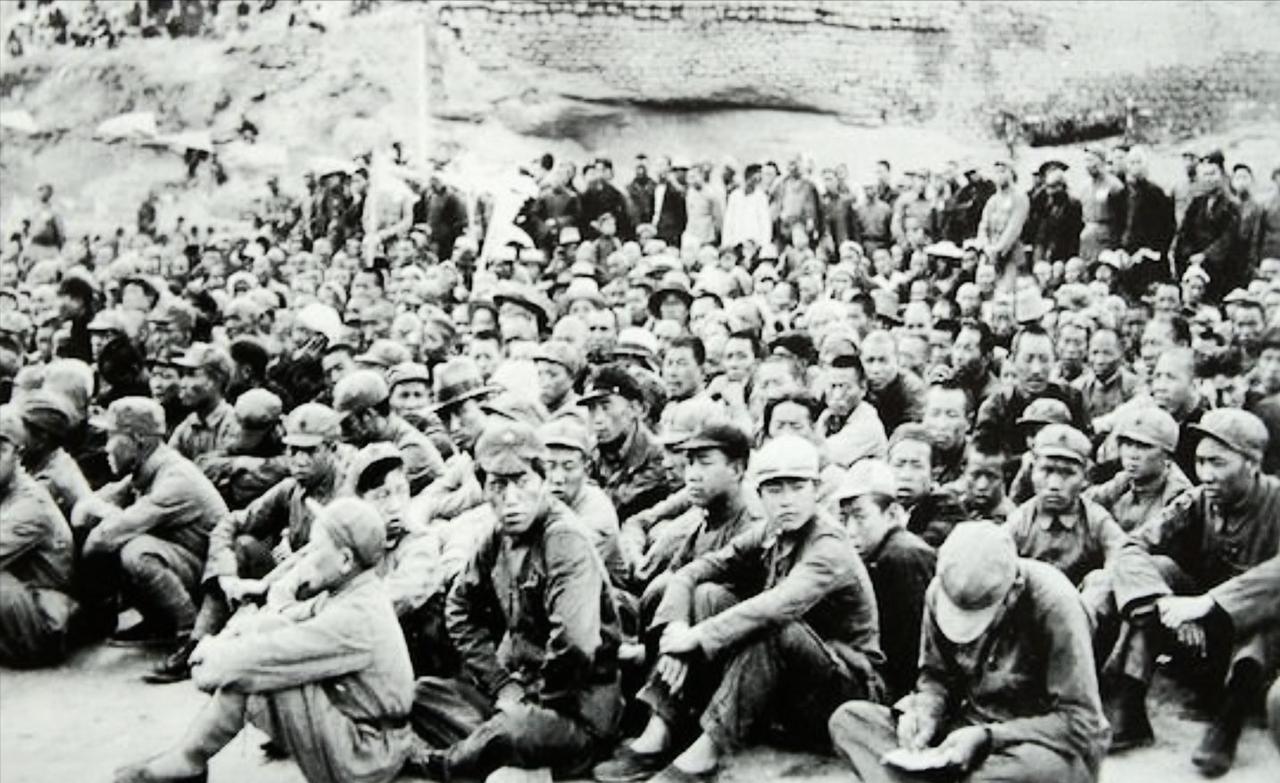

1949年,上海胜利后,我党准备清算青帮老大。助手问陈老总:“还有个叫顾竹轩的怎么处理?”没想到,陈老总摇摇头说:“这位大亨不能动!” 麻烦各位读者点一下右上角的“关注”,留下您的精彩评论与大家一同探讨,感谢您的强烈支持! 1949年上海解放,我党对盘踞多年的青帮势力展开清算,杜月笙远走香港,黄金荣接受改造,可当助手问及如何处置青帮人物顾竹轩时,陈毅却明确表示“这位大亨不能动”。 这一“例外”决策,并非偶然,而是基于对顾竹轩生平的全面考量,他虽顶着“青帮大亨”的名头,却从未与恶势力同流合污。 反而在民族危亡与革命进程中,用实际行动诠释了“正义不分身份”,这份清醒的判断,也成了新政权凝聚人心的关键。 1902年苏北灾荒,16岁的他逃荒到上海,从码头搬运工到黄包车夫,靠一身力气谋生。 与其他压榨车夫的车行老板不同,他从不逼缴高额“份钱”,遇上天灾人祸还会主动免掉费用,周边穷苦人受他接济的不在少数,“江北大亨”的称呼里,藏的是底层对他的信任。 后来他拜入青帮成为“通”字辈人物,辈分虽高于杜月笙、黄金荣,却从不用势力欺压百姓,反而常借帮会身份庇护受欺负的同乡,在鱼龙混杂的上海滩,守住了一份难得的底线。 1932年“一二八事变”爆发,日军轰炸上海,他开放天蟾舞台收容难民,提供食宿两月有余。 1937年上海沦陷,伪警察局长卢英多次拉拢他出任伪职,许以高官厚禄,他每次都严词拒绝,甚至在报纸上登声明“凡为敌人卖命者,无论亲疏一律揭发”,宁可冒着生命危险,也绝不做汉奸。 抗战期间,他更是将个人安危置之度外:利用车行、戏院的资源,把药品、粮食装在戏箱里送往新四军根据地。 天蟾舞台的经理室成了地下党秘密联络点,党员碰头、传递情报都在此进行,他则在外打掩护,好几次差点被日伪特务抓捕,却从未退缩。 解放战争时期,顾竹轩对时局有着清醒的判断。他将天蟾舞台借给中共上海局帮会工委做办公点,助力地下党开展工作。 他还动用苏北旅沪同乡会的资源,帮共产党员侄子顾叔平竞选榆林区副区长,为上海解放后的地方政权建设铺路。 他的身份,早已从单纯的青帮人物,变成了暗中支持革命的“盟友”,用行动证明自己站在人民与正义的一边。 陈毅之所以说顾竹轩“不能动”,正是看透了“身份标签”下的本质:我党清算的从来不是某个群体,而是危害百姓、阻碍革命的恶行;团结的也不是某类人,而是真正为国家、为人民做事的人。 上海刚解放时局势复杂,若将顾竹轩与其他青帮头目一概而论,不仅会寒了真心向善者的心,更会让百姓觉得我党“不分青红皂白”,不利于社会稳定。 后来顾竹轩也用行动回应了这份信任:主动交出资产账本,劝说昔日青帮门徒配合清算工作,为新政权稳定秩序出了力。 他还以特邀代表身份出席上海市首届各界人民代表会议,成了“例外”背后的正能量。 1956年顾竹轩病逝,他的一生从逃荒少年到青帮大亨,最终以爱国人士的身份善终。 这个故事藏着深刻的道理:判断一个人,不能只看身份标签,更要看他的所作所为;治理一方水土,不能搞“一刀切”的简单化处理,而要兼顾公道与实际。 陈毅的决策,不仅是对顾竹轩个人的认可,更是我党“实事求是、为民负责”执政理念的生动体现,唯有看清本质、区别对待,才能凝聚人心,让新政权在复杂局势中站稳脚跟。 那么你们怎么看待这件事呢?欢迎在评论区说说你们的看法吧! 信息来源:人民政协网---“苏北皇帝”顾竹轩创办天蟾舞台